Der deutsche Gesetzgeber hat Mitte 2024 mit dem § 42c EnWG erstmals einen Regelungsvorschlag für das Energy Sharing vorgelegt. Eine EWS-Studie verdeutlicht, dass Energy Sharing nicht nur Teilhabe und Akzeptanz für Erneuerbare-Energien-Anlagen fördert, sondern auch netzdienliche Effekte entfalten kann. Entscheidend ist die Ausgestaltung sowie eine zielführende Anreizstruktur.

Mit der Reform der Elektrizitäts-Binnenmarktrichtlinie (EMD) in 2019 wurde die Rolle von Verbrauchern als «Active Customer» in den Mittelpunkt des europäischen Energiemarkts gestellt, um Wettbewerb zu stärken und mehr Autonomie für Verbraucher:innen zu ermöglichen. Der Energiemarkt durchläuft damit einen Wandel und die Relevanz von Privatpersonen, Verbraucher:innen, aber auch Energiegemeinschaften nimmt zu. Dies zeigt sich, zum Beispiel, bei der Projektierung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen oder beim Prosuming. Mit der Novellierung der EMD in 2023 wurde auch das Energy Sharing gestärkt. Dies beschreibt die koordinierte Nutzung und Erzeugung von Strom, unabhängig von etablierten Marktrollen und bei Einbeziehung des öffentlichen Netzes. Es kombiniert positive

Effekte bei Akzeptanz, Teilhabe und dem Ausbau der erneuerbaren Energien.

Während in einigen europäischen Ländern die nationale Umsetzung der europäischen Vorgaben zum Energy Sharing aus dem Art. 15a der EMD bereits erfolgte,

steht diese in Deutschland noch aus. Ein wichtiger Impuls war der Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zum § 42c des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) im Sommer 2024. Angesichts des Koalitionsbruchs der Ampel-Regierung im Herbst und vorgezogener Neuwahlen konnte dieser nicht mehr im 20. Deutschen Bundestag verabschiedet werden. Gleichwohl muss der Gesetzgeber der Überführung der europäischen Vorgaben in das deutsche Recht bis spätestens Mitte 2026 nachkommen. Da Strom aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen – vor allem aus fluktuierender Einspeisung durch Windenergie- und Solaranlagen – mittlerweile 60 % des gesamten Bruttostromverbrauchs deckt, stellt sich die Frage, wie auch Prosumer:innen und Energiegemeinschaften zur Systemflexibilisierung und Systemsicherheit beitragen können.

Energy Sharing kann systemdienlich ausgestaltet werden, indem Prosumer:innen, aber auch reine Verbraucher:innen und kleine Unternehmen intelligent zusammengeschlossen werden, um Strom gemeinschaftlich vor Ort zu erzeugen, zu speichern und zu nutzen. Über diese dezentrale Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft ließe sich nicht nur der Eigenverbrauch der Teilnehmer:innen der Gemeinschaft optimieren, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Netzentlastung leisten.

(Bildquelle: Karin Maier, Helmut Seller, EWS)

Erste praktische Erfahrungen im Schönauer Modellprojekt

Gemeinsam mit Partner:innen haben die EWS Elektrizitätswerke Schönau bereits 2017 in einem Modellprojekt erprobt, wie eine Energiegemeinschaft aufgebaut und das Energy Sharing in der Praxis umgesetzt werden kann. Mit 25 Teilnehmer:innen (insbesondere Privathaushalte und KMU) wurde eine lokale Energiegemeinschaft in der Stadt Schönau im Schwarzwald ins Leben gerufen. Die Teilnehmer:innen haben Photovoltaik-Anlagen, Speichersysteme, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und Elektrofahrzeuge, die sich überwiegend im Verteilnetzgebiet der EWS befanden, in einem intelligent vernetzten System gebündelt. Gesteuert wurde das System über eine digitale Plattform, die Verbrauchs- und Einspeisedaten im 15-Minuten-Takt erfasste und eine bedarfsgerechte Verteilung der Energie ermöglichte.

Kernstück des Projekts war der Einsatz intelligenter Messsysteme (iMSys), welche eine präzise Steuerung und Abrechnung innerhalb der Gemeinschaft erlauben sollten. Ziel war es, nicht nur den Eigenverbrauch der einzelnen Teilnehmer:innen zu maximieren, sondern auch die überschüssige Energie innerhalb der Energy-Sharing-Gemeinschaft weiterzugeben.

Die Teilnehmer:innen wurden dabei aktiv in die Energiewende eingebunden, erlebten ihre eigene Stromversorgung transparenter und konnten gezielt Einfluss nehmen. Es zeigte sich unter anderem, dass hierdurch die Akzeptanz für Erneuerbare-Energien-Anlagen gesteigert werden konnte. Gleichwohl verdeutlichte das Projekt, dass es zur netz- und systemdienlichen, aber insbesondere auch wirtschaftlichen Umsetzung von Energy Sharing Weiterentwicklungen bedarf. Das gilt unter anderem hinsichtlich der Verfügbarkeit intelligenter Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, die effiziente Kommunikation und verlässliche Bereitstellung von hochaufgelösten Messwerten sowie einem klaren Regulierungsrahmen mit zielführenden Anreizen.

Beitrag von Energy Sharing zur Systemflexibilisierung

Im Dezember 2024 veröffentlichten die Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) im Auftrag der EWS die Studie Flexibilisierung des Stromsystems – Beitrag von Energy Sharing für Netz-, System- und Marktdienlichkeit, die auf Ausgestaltungsmöglichkeiten und systemische Effekte von Energy Sharing eingeht. Die Studie analysiert die bekanntesten Umsetzungsformen:

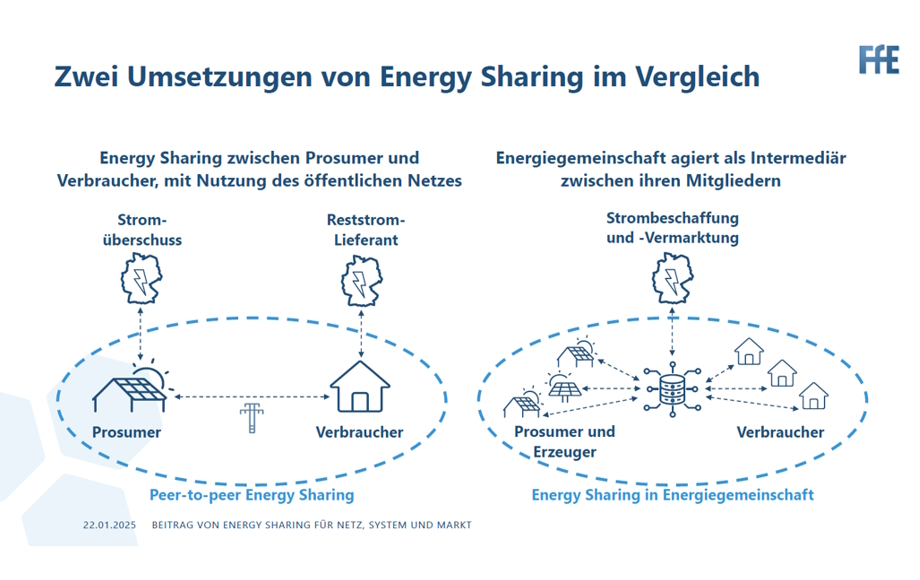

- Bilaterale Verträge zwischen Erzeuger:innen und Verbraucher:innen, ohne Intermediär (Peer-to-peer Energy Sharing)

- Energy Sharing im Rahmen einer Energiegemeinschaft, die als zentrale Organisationseinheit Erzeugung und Verbrauch innerhalb der Gemeinschaft verteilt.

In der Studie wird untersucht, welche systemischen Effekte die beiden Umsetzungsformen des Energy Sharing unter anderem auf Netz-, Markt- und Systemdienlichkeit haben. Zu diesem Zweck wurden Simulationen anhand drei beispielhafter Gemeinden in Deutschland durchgeführt. Die Studie bewertet den Gesetzentwurf des BMWK zum Energy Sharing (§ 42c EnWG) grundsätzlich positiv.

Der Gesetzentwurf hätte es, gemäß dem in Abbildung 1 genannten Peer-to-peer Energy Sharing-Konzept, ermöglicht, dass Endverbraucher:innen, die eine Anlage betreiben, anderen («mitnutzenden») Endverbraucher:innen Strom aus dieser Anlage zur Verfügung stellen. Der Gesetzentwurf orientierte sich stark an den Regelungen zur Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (§ 42b EnWG). Erzeuger:innen und Endverbraucher:innen schließen einen Vertrag ab, der den Endverbraucher:innen für einen bestimmten Zeitraum das Recht auf einen Anteil des von der Anlage erzeugten Stroms gewährt. Für Betreiber:innen kleiner Anlagen entfallen dabei einige Lieferantenpflichten. Insbesondere wären sie nicht verpflichtet gewesen, die Verbraucher:innen vollständig zu versorgen (Reststrombelieferung).

Ausgestaltung entscheidend für System-, Netz- und Marktdienlichkeit

Die Studie zeigt, dass Energy Sharing Anreize für netzdienliches Verhalten generieren kann, insbesondere wenn lokale Erzeugung und Verbrauch anteilig abgebildet werden und die Energy Sharing Community einen starken Lokalitätsbezug aufweist. Dies setzt voraus, dass auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Verbraucher:innen Teilnehmer:innen der Community sind. Hierdurch können sowohl lokale Erzeugung und Verbrauch besser aufeinander abgestimmt als auch lokale Wertschöpfung geschaffen und vulnerable Gruppen einbezogen werden. Die Netzentlastung könnte weiter gesteigert werden, wenn Energy Sharing mit zeitvariablen Netzentgelten kombiniert würde, die sich an der lokalen Erzeugung und dem Verbrauch in der Region orientieren.

(Quelle: FfE, Präsentation Studie)

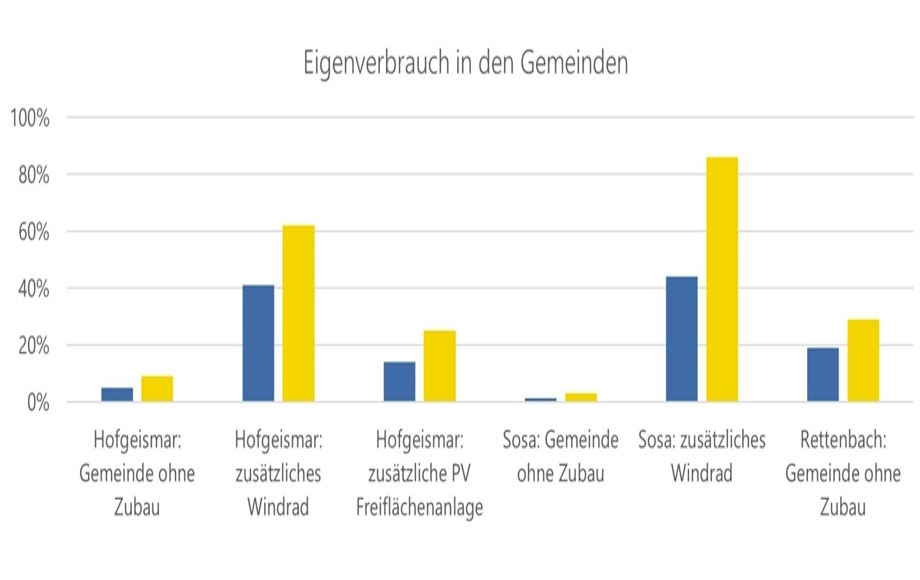

Energy Sharing setzt Anreize für marktdienliches Verhalten, wenn es mit dynamischen Reststromtarifen kombiniert würde, ohne die Netzdienlichkeit zu beeinträchtigen. Wenn in der Energy Sharing Community auch Pooling umgesetzt würde, würde dies zu einer effizienteren Verteilung des überschüssigen Stroms innerhalb der Region führen, was den Eigenverbrauch in der Gemeinschaft erhöht. Abbildung 2 verdeutlicht dies anhand der drei in der Studie ausgewählten beispielhaften Gemeinden. Hierbei würden lokale dynamische Tarife Anreize für maximal möglichen Eigenverbrauch setzen. Hierfür wäre die Etablierung der Rolle Energiegemeinschaft als zentraler Organisator des Energy Sharing entscheidend.

Mit § 42c EnWG ist die Rolle des Organisators der Energy Sharing Community lediglich auf die Abwicklung bilateraler Verträge beschränkt. Die Energiegemeinschaft könnte als Vermittler zwischen Privatpersonen agieren und sowohl die Umsetzung des Energy Sharing als auch die Reststrombelieferung übernehmen. Dies würde einen einfachen Einstieg für Prosumer:innen und Verbraucher:innen ermöglichen und die Attraktivität des Energy Sharing erheblich steigern.

Falls die Rolle für Energiegemeinschaften etabliert werden kann, könnten diese integrierten Energy Sharing Communitys bei kritischer Netz- und Systemauslastung lokale Flexibilität bündeln und vermarkten, beispielsweise an der Strombörse oder durch die Bereitstellung von Netz- oder Systemdienstleistungen. Die Studie merkt an, dass die Umsetzung von Energy Sharing in der Regel mit einem prozessualen Mehraufwand und Mehrkosten verbunden ist, im Vergleich zu einfacheren Lieferbeziehungen. Eine Förderung oder Entlastung von staatlich regulierten Preisbestandteilen für Teilnehmer:innen von Energy Sharing wäre daher sinnvoll, um die breitflächige Umsetzung zu ermöglichen. Hierdurch könnten die damit verbundenen Potenziale für netz-, markt- und systemdienliches Verhalten realisiert und der Erneuerbaren-Ausbau vorangetrieben und Akzeptanz bzw. Teilhabe gestärkt werden.

Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen

Für die Etablierung von Energy Sharing braucht es zeitnah einen klaren regulatorischen Rahmen. Der Gesetzesvorschlag zum § 42c EnWG ist eine gute Grundlage. Die Rolle der Energiegemeinschaft als zentraler Organisator des Energy Sharing sollte noch zugelassen werden, was im § 42c EnWG bislang nicht vorgesehen ist. Zur Stärkung der Netzdienlichkeit von Energy Sharing bedarf es eines hohen zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs zwischen Erzeugung und Verbrauch. Dies muss über das Messkonzept nachgewiesen werden, weshalb die Ausstattung der Teilnehmer:innen mit intelligenten Messsystemen unabdingbar ist.

Der Rollout intelligenter Messsysteme sollte beschleunigt und Teilnehmer:innen einer Energy Sharing Community hierbei prioritär berücksichtigt werden. Die verpflichtende Installation von RLM-Zählern, so wie aktuell im Gesetzesentwurf des § 42c vorgesehen, würde die Umsetzung in der Praxis erschweren. Sowohl die Einführung zeitvariabler Netzentgelte als auch die Teilnahme reiner Verbraucher:innen und KMU ins Energy Sharing sollte ebenfalls über das Gesetz angereizt und ermöglicht werden. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von lokalem Energy Sharing ist eine Stromsteuerbefreiung nach § 9 StromStG empfehlenswert.

Prosumer:innen sollten darüber hinaus vollständig von Lieferantenpflichten entledigt werden und eine Weitergabe der Vorteile durch die Entlastung des EEG-Kontos an die Energiegemeinschaft erfolgen. Schlussendlich ist es angemessen, der Energiegemeinschaft eine anteilige Netzentgeltreduktion nach § 18 StromNEV analog der Regelung bei KWK-Bestandsanlagen zu gewähren, da bei entsprechender Ausgestaltung des Energy Sharing höherliegende Netzebenen nicht beansprucht werden.

Fazit

Das Energy Sharing hat ein großes Potenzial für die Energiewende. Damit Energy Sharing sich als dezentrales Versorgungskonzept etablieren kann, braucht es einen klaren gesetzlichen Rahmen zur Ausgestaltung. Dieser sollte systemisch zielführende Anreize setzen, sodass Energy Sharing auch einen Beitrag zur Flexibilisierung des klimaneutralen Energiesystems leisten und positive Effekte für System-, Markt- und Netzdienlichkeit entfalten kann.

Dieser Artikel wurde im Magazin «netzpraxis» in der Ausgabe «np 6 | 2025» erstveröffentlicht.