Die Bedeutung lokaler Klimaschutzmaßnahmen wird mittlerweile von der europäischen bis zur nationalen und regionalen Ebene anerkannt. Dies zeigt sich in Initiativen wie dem European Green Deal oder der von der EU-Kommission ins Leben gerufenen EU-Mission für «100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030», aber auch in nationalen Programmen wie der Nationalen Klimaschutzinitiative und der Klimaanpassungsstrategie der Bundesregierung.

Trotz dieser breiten Anerkennung sehen sich Kommunen jedoch mit erheblichen Hindernissen konfrontiert. Es mangelt an finanziellen Mitteln und Personal, sodass Umwelt- und Klimaschutzprojekte häufig in Konkurrenz mit den Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge stehen. Zugleich sehen sich Städte und Gemeinden mit begrenzten organisatorischen Kapazitäten, regulatorischen Barrieren und bürokratischen Hürden konfrontiert.

Die zentrale Herausforderung

Ein zentrales Problem ist die fehlende Verankerung des Klimaschutzes als kommunale Pflichtaufgabe. Ohne diese Verankerung stehen Klimaschutzmaßnahmen stets in Konkurrenz zu anderen Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge und werden bei knappen Kassen oft zurückgestellt. Zusammen mit zahlreichen Akteur:innen wie dem Fair Finance Institute und der Klima-Allianz Deutschland fordern wir daher eine verfassungsrechtliche Verankerung von Klimaschutz und Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe.

Damit wäre die rechtliche Grundlage geschaffen, dass Bund und Länder die Kommunen verlässlich und langfristig mit den nötigen Mitteln ausstatten. Die jüngsten Entwicklungen, insbesondere der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sowie das neu geschaffene Sondervermögen «Infrastruktur für Länder und Kommunen» und die finanzielle Aufstockung des Klima- und Transformationsfonds (KTF), bieten nun die Chance, dass Investitionsmittel vereinfacht bereitgestellt und wirkungsorientiert eingesetzt werden. Dies würde den Kommunen mehr finanzielle Spielräume für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen ermöglichen.

Unsere fünf Kernforderungen

Das gemeinsame Positionspapier enthält fünf zentrale Empfehlungen, die Kommunen dabei unterstützen sollen, die Mittel der neuen Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz effizienter und effektiver zu nutzen. Diese beinhalten:

1. Wirkungsorientierung für Klima- und Umweltschutz als Steuerungsprinzip

Die wirkungsorientierte Mittelvergabe soll als grundlegendes Steuerungsprinzip für alle Mittel aus den Sondervermögen etabliert werden. Dies stärkt eine effektive Finanzpolitik und beugt einem Legitimitätsverlust vor, der ohne sichtbare Erfolge droht. Konkret bedeutet das: Umwelt-, Klima- und Klimaanpassungsmaßnahmen sollten aus dem Sondervermögen «Infrastruktur» finanzierbar sein, während der Klima- und Transformationsfonds (KTF) zweckgebunden für darin vorgegebene Klimaschutzmaßnahmen (wie die Förderung neuer Wärmetechnologien) eingesetzt wird.

2. Unbürokratisch und flächendeckend: der thematische Budget-Ansatz

Um die Mittelzuweisung effektiv und effizient zu gestalten, werden thematische Budget-Ansätze empfohlen. Diese Forderung wurde bereits vom Deutschen Städtetag aufgestellt und in einigen Bundesländern wie Sachsen und Rheinland-Pfalz ansatzweise erprobt. Die Kernelemente dieses Ansatzes umfassen pauschale Zahlungen an Kommunen (z. B. auf Basis der Zahl der Einwohner:innen), einen unkomplizierten Mittelabruf, eine verbindliche Zweckbindung für Klimaschutz sowie niedrigschwellige Nachweispflichten. Solche Ansätze können eine einfache und schnelle Verteilung der Ressourcen für kommunale Investitionen gewährleisten.

v. l. n. r. : Horst Marterer (stellv. Bürgermeister von Fröhnd), Alexander Sladek (Vorstand EWS Elektrizitätswerke Schönau eG), Michael Engesser (Bürgermeister von Fröhnd), Lena Kircheisen (EWS Energie GmbH), Karlheinz Fichtner (ALTUS renewables GmbH), Ricarda Barbisch (galaplan decker). | Foto: Albert Josef Schmidt

3. Privates Kapital hebeln: Zugang zu Eigen- und Fremdkapital erleichtern

Kommunale Unternehmen und Genossenschaften wie die EWS, die vor Ort die Energiewende umsetzen, benötigen deutlich mehr Kapital, als Kommunen bereitstellen können. Das Positionspapier empfiehlt daher, einen Teil des Sondervermögens für die Gewährung von Risikoübernahmen (z. B. durch Bürgschaften für riskantere Projekte wie Wärmenetze) zu nutzen. So wird öffentliches Geld zum Hebel für private Investitionen. Zudem sollten Kredite für Klimainvestitionen nicht vollständig auf die kommunalen Schuldengrenzen angerechnet werden. Diese Maßnahmen würden es Kommunen erleichtern, ihre Stadtwerke mit dem nötigen Eigenkapital auszustatten, ohne ihre sonstige Handlungsfähigkeit einzuschränken.

4. Lernen für Finanzierungsinnovationen: Experimentierräume/Reallaboransatz

Bei juristischen Hemmnissen sollten Reallabore im Rahmen von Experimentierklauseln eingesetzt werden, um innovative Finanzierungsmechanismen zu erproben. Dies greift eine Zusage aus dem Koalitionsvertrag auf, der vorsieht, durch Reallabore und Abweichungsrechte die Innovationskraft Deutschlands zu fördern. Solche Experimentierräume ermöglichen es, neue Wege zur Finanzierung der Energiewende zu erschließen. Reallabore werden bereits erfolgreich im Bereich der Energiewende eingesetzt. Die dadurch gewonnenen Erfahrungen können als Blaupause für den Bereich Finanzierung verwendet werden.

5. Pflicht- und Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und Klimawandelanpassung

Das breite Bündnis unterstützt die Forderung, Klimaschutz und Klimaanpassung als kommunale Pflichtaufgabe und als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zu verankern. Eine Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91a GG würde eine verlässliche Bund-Länder-Mischfinanzierung ermöglichen und so für langfristige Planbarkeit und Effizienz sorgen. Die Verankerung als Pflichtaufgabe im Rahmen des im Koalitionsvertrag angekündigten Zukunftspaktes würde sicherstellen, dass Klimaschutz nicht länger in Konkurrenz zu anderen kommunalen Aufgaben steht und so einfacher von den Kommunen priorisiert werden kann.

Download (PDF): Positionspapier «Finanzkraft der Kommunen wieder stärken»

Die EWS als Partnerin von Kommunen

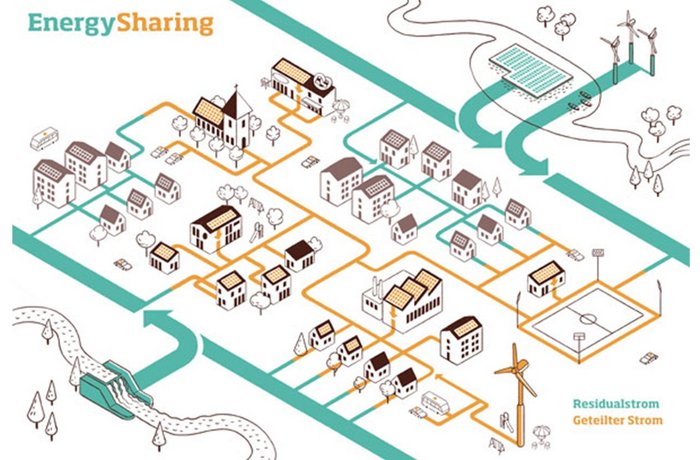

Anders als die Stadtwerke sind die Elektrizitätswerke Schönau eG zwar nicht in kommunalem Eigentum – die EWS als Bürgerenergiegenossenschaft sehen sich gleichwohl in kommunaler Verantwortung. Als Netzbetreiber in Schönau und weiteren Gemeinden im Schwarzwald erfüllen wir wichtige kommunale Aufgaben. Durch die Erzeugung in Solarparks und Windenergieanlagen übernehmen wir zugleich Infrastrukturverantwortung. Unsere Erfahrungen sind besonders wertvoll im Bereich der kommunalen Nahwärme-Dienstleistungen. In Gemeinden wie Zell im Wiesental, Steinen, Schönau und Tegernau realisieren wir bürgereigene Wärmenetze. Diese nutzen lokale Ressourcen und unterstützen die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Wärmepläne.

Die EWS haben in mehreren ländlichen Gemeinden Solarparks errichtet, wie in Fröhnd, Döggingen und Herten. Diese Projekte erzeugen nicht nur klimafreundlichen Strom, sondern stärken auch regionale Wertschöpfungsketten. Die Kommunen profitieren durch Steuer- und Pachteinnahmen und können gleichzeitig ihre Klimaschutzziele erreichen.

Die kleine Gemeinde Fröhnd hatte bislang beispielsweise ohne nennenswerte Gewerbe- und andere Steuereinnahmen kaum finanzielle Mittel, um das kulturelle und soziale Leben zu fördern. Mit den Einnahmen aus dem neuen Solarpark kann die Gemeinde nun die hohen Kosten für die Wasserversorgung reduzieren. Insbesondere wenn bald auf der Fröhnder Gemarkung auch Windenergieanlagen des geplanten Windparks Zeller Blauen in Betrieb gehen, wird die Gemeinde in weiteren Bereichen neue finanzielle Spielräume erhalten.

Fazit und Ausblick

Alle Empfehlungen des Positionspapiers sind essenzielle Bausteine zur Modernisierung der Infrastruktur in Deutschland im Einklang mit dem Ziel der Klimaneutralität. Die Unterzeichner:innen, darunter die EWS, fordern die Bundesregierung und alle Landesregierungen auf, diese beim anstehenden Beschluss des Errichtungsgesetzes und weiterer Regulierungen zur Verwendung der Sondervermögen zu berücksichtigen.

Praktische Erfahrungen der EWS zeigen, dass insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Bürgerenergiegenossenschaften großes Potenzial birgt. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, sind jedoch die richtigen finanziellen Rahmenbedingungen erforderlich. Das gemeinsame Positionspapier bietet hierfür konkrete Handlungsempfehlungen, um die Finanzierung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen auf eine solide Basis zu stellen und die Transformation zu einer klimaneutralen Zukunft voranzutreiben.