Grenzenloses Risiko

Ein Gastbeitrag von Armin Simon, «.ausgestrahlt»

Die AKWs in der Schweiz sind überaltert. Ein Reaktorunfall hätte massive Auswirkungen weit über die eidgenössichen Grenzen hinweg. Höchste Zeit, sie abzuschalten.

Die Strahlenwolke würde nur ein paar Sekunden benötigen. Einmal quer über den Hochrhein, schon wäre sie da – denn das eidgenössische AKW Leibstadt steht direkt an der deutschen Grenze. Jeder Unfall dort träfe unweigerlich auch Deutschland.

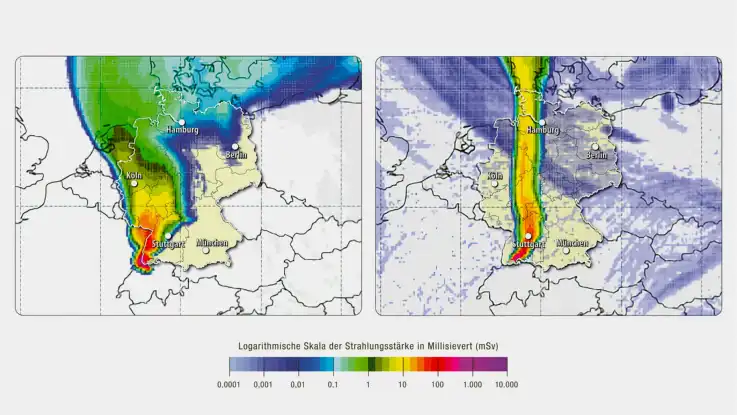

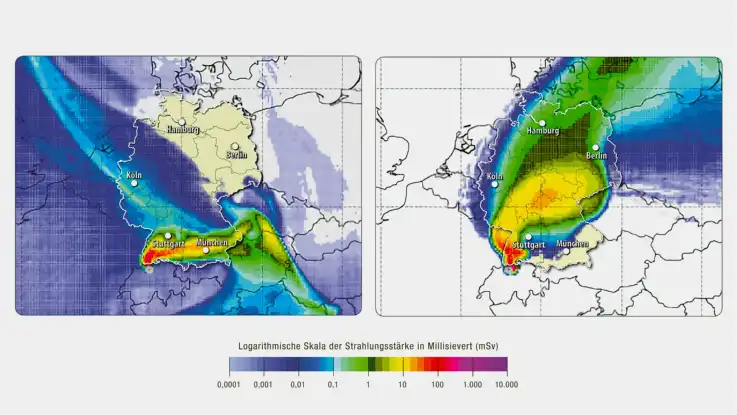

Auch die drei anderen Reaktoren, die in der Schweiz noch laufen, befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Baden-Württemberg. Gerade einmal 20 Kilometer sind es von der Grenze bis zum AKW Gösgen bei Olten an der Aare, ganze fünf zu den beiden Uralt-Meilern des AKWs Beznau ein Stückchen weiter stromabwärts. Auch von hier aus würde der radioaktive Fallout mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nach Deutschland wehen. Im Schnitt aller Wetterlagen eines Jahres bekäme die Bundesrepublik bei einem schweren Atomunfall in einem der vier Schweizer AKWs sogar mehr Strahlung ab als die Schweiz selbst – und auch mehr als jedes andere europäische Land.

Das zeigt die im Juni 2025 veröffentlichte Studie «Grenzenloses Risiko – Gefährdung Deutschlands durch schwere Unfälle in Schweizer Atomkraftwerken», die sich auf Untersuchungen deutscher, österreichischer und schweizerischer Institute, Organisationen und Behörden stützt, unter anderem der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) und der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Herausgeber der Studie ist der Trinationale Atomschutzverband (TRAS), der sich im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz für den Schutz der Bevölkerung vor Atomgefahren einsetzt; der Autor dieses Textes ist auch Co-Autor der Studie.

Ein schwerer Unfall in einem Schweizer AKW, auch das zeigt die Studie, gefährdet die Gesundheit überall in Deutschland. Katastrophenschutzmaßnahmen könnten von Basel bis Borkum oder bis über Berlin hinaus erforderlich sein. Die freigesetzte Radioaktivität würde die Trinkwasserversorgung von Millionen Menschen hierzulande gefährden. Das Gebiet, in dem der Fallout Ernten unbrauchbar machen könnte, reicht bis hoch ins Baltikum und nach Skandinavien. Und noch in mehreren Hundert Kilometern Entfernung von den Reaktoren würden Regionen unter Umständen so stark mit radioaktivem Cäsium kontaminiert, dass sie langfristig unbewohnbar wären; die Sperrzone könnte vom Unfall-AKW in der Schweiz bis kurz vor Passau, Leipzig oder Hannover reichen. Millionen Menschen in Deutschland könnten infolge eines solchen Unfalls dauerhaft Wohnung, Arbeitsplatz oder Existenz, Heimat und soziales Umfeld verlieren – eine Katastrophe kaum vorstellbaren Ausmaßes.

Kein Thema für die deutsche Politik?

Dennoch sind die vier Schweizer AKWs und die von ihnen ausgehenden Gefahren hierzulande bisher kaum ein Thema – im Gegensatz zu anderen grenznahen Risiko-Reaktoren. Sowohl zu den Meilern im belgischen AKW Tihange als auch zu denen im inzwischen abgeschalteten französischen AKW Fessenheim gab beziehungsweise gibt es öffentliche Debatten, Proteste weit über die Region hinaus, politische Stellungnahmen, diplomatische Initiativen. So hat sich etwa die nordrhein-westfälische Landesregierung schon vor Jahren klar gegen den Weiterbetrieb und die Laufzeitverlängerung der Risiko-Reaktoren im belgischen Tihange ausgesprochen; erst jüngst debattierte der Düsseldorfer Landtag das Thema aufs Neue. Das Bundesumweltministerium ließ mit Blick auf das AKW Tihange vor einigen Jahren sogar eigens einen Gesetzentwurf ausarbeiten, um die Belieferung solcher Risiko-Reaktoren mit Brennelementen aus deutscher Produktion zu unterbinden. Und für die Abschaltung der beiden Reaktoren im elsässischen Fessenheim haben sich jahrelang Politiker:innen aller Ebenen starkgemacht, bis hin zur Bundeskanzlerin.

Zu den Schweizer Atomanlagen hingegen hat bisher weder die Landesregierung in Stuttgart noch die Bundesregierung kritisch Stellung bezogen. Auch in der Wahrnehmung der deutschen Öffentlichkeit liegen die Schweizer AKWs buchstäblich hinterm Berg. Das ist naiv und gefährlich. Denn der Berg, in diesem Fall der Südschwarzwald, wird die Strahlenwolke nicht aufhalten.

Akute und später auftretende Strahlenschäden

Radioaktive, ionisierende Strahlung schädigt die Körperzellen. Übersteigt sie ein bestimmtes Maß – für Erwachsene liegt die Schwelle bei etwa 100 Millisievert (Maßeinheit für die biologisch wirksame effektive Strahlendosis) –, kann der Körper die Schäden nicht mehr reparieren. Die «Strahlenkrankheit» betrifft etwa Knochenmark, Magen, Darm und Haut. Je höher die Strahlenbelastung, desto schwerer ist die Erkrankung: Ab etwa 1.000 Millisievert verläuft sie tödlich. Die Schwelle für Fehlbildungen und Totgeburten bei Embryonen liegt schon bei etwa 50 Millisievert.

Neben diesen akuten Strahlenschäden treten als Spätfolge sogenannte stochastische Strahlenschäden auf, verursacht durch Chromosomenschädigungen. Die Folge können Krebserkrankungen, Leukämien, Fehlbildungen und genetische Schäden bei Nachkommen sein. Ob stochastische Strahlenschäden auftreten, hängt vom Zufall ab, wobei das Risiko mit der Strahlendosis steigt – einen Schwellenwert gibt es hier nicht. Die Schwere der Erkrankung hingegen ist unabhängig von der Strahlendosis. Jede noch so kleine Strahlendosis kann also schwere Erkrankungen wie Krebs oder Leukämie auslösen – und das ist umso wahrscheinlicher, je höher die Strahlenbelastung war.

Die kollektive Strahlendosis, der die deutsche Bevölkerung nach einem Reaktorunfall in der Schweiz ausgesetzt wäre, ließe schon im Durchschnitt aller Wetterbedingungen Spätfolgen von mehreren Zehntausend Todesfällen und mehr als doppelt so viele schwere Erkrankungen erwarten. Dabei sind auch jene Wettersituationen mit eingerechnet, in denen der Wind aus nördlichen Richtungen bläst und Deutschland mehr oder weniger von der Strahlenwolke verschont bliebe. Bei ungünstigen Wetterlagen ist deshalb unter Umständen auch mit zehnmal so vielen Erkrankungen und Todesfällen als Spätfolge zu rechnen.

Rette sich, wer kann!

Katastrophenschutzmaßnahmen nach einem Atomunfall zielen jedoch nur darauf ab, direkte, akute Strahlenschäden beim Durchzug der radioaktiven Wolke zu minimieren. Schon hierfür müssten nach einem Atomunfall in einem Schweizer AKW unter Umständen ganze Großstädte in Deutschland binnen Stunden evakuiert werden.

Nach Berechnungen der GRS könnten Evakuierungen bis in 80 Kilometer Entfernung vom AKW erforderlich sein. In diesem Radius um die Schweizer AKWs befindet sich etwa die Großstadt Freiburg, aber auch Städte wie Lörrach, Konstanz oder Villingen-Schwenningen. Allerdings ist unstrittig, dass auch Unfälle möglich sind, bei denen deutlich mehr als die von der GRS unterstellten 10 Prozent der radioaktiven Stoffe aus dem Reaktor in die Umwelt gelangen. Dies gilt erst recht, wenn man – was die meisten Untersuchungen nicht tun – auch Szenarien mitbetrachtet, bei denen die Reaktorhülle physisch beschädigt wird, etwa durch einen Flugzeugabsturz, Drohnenangriff oder Beschuss. Keines der Schweizer AKWs ist gegen solche Angriffe geschützt.

Die Wissenschaftler:innen der BOKU unterstellten eine Freisetzung von 14 bis 30 Prozent des radioaktiven Cäsiums und Jods aus dem Reaktor. Um wenigstens bei Erwachsenen direkte Strahlenschäden zu vermeiden, wären Evakuierungen noch in mehreren Hundert Kilometern Entfernung vom AKW nötig.

Die Karten zeigen gut, dass es von der Wetterlage abhängt, wohin genau die radioaktive Wolke weht und wo sie abregnet. Dementsprechend variiert auch die zu evakuierende Zone. Bei Wind aus südwestlichen Richtungen könnte sie sich etwa als breiter Streifen von der Schweizer Grenze quer durch Baden-Württemberg bis weit über Stuttgart hinaus erstrecken. Sie könnte aber auch nahezu das gesamte Oberrheintal ausfüllen oder weite andere Teile Baden-Württembergs abdecken. Auf solch großräumige Massenevakuierungen ist niemand vorbereitet und sie dürften auch rein praktisch kaum durchführbar sein. Wohin, mit welchen Verkehrsmitteln und über welche Wege sollen Hunderttausende Menschen binnen kürzester Zeit außer Gefahr gebracht werden? Wie und wo sollen sie unterkommen? Was ist mit all jenen, die nicht eigenständig fliehen können – etwa Menschen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten oder Schulen?

Katastrophenschutz: mangelhaft

Nach den Erfahrungen aus Fukushima haben die Innenminister:innen von Bund und Ländern 2015 beschlossen, die Planungszonen für Katastrophenschutzmaßnahmen um AKWs deutlich auszudehnen – das hatte die Strahlenschutzkommission empfohlen. Evakuierungen müssen nun im Umkreis von 20 statt bisher nur 10 Kilometern um die AKWs geplant werden, also für ein viermal so großes Gebiet, in dem entsprechend mehr Menschen wohnen.

Für die Umgebung der grenznahen Schweizer AKWs ist dies allerdings bis heute noch nicht umgesetzt. Die großräumige Evakuierung Hunderttausender zu planen sei «herausfordernd», teilt die Katastrophenschutzbehörde auf Anfrage mit, zumal bei einer langanhaltenden Freisetzung radioaktiver Stoffe aus einem havarierten Reaktor die Strahlenwolke auch in unterschiedliche Richtungen treiben könne. Erschwerend komme die Grenzrandlage der Region hinzu – und dass diese nur über wenige Verkehrswege erschlossen sei. Konkrete Evakuierungsplanungen existieren auf deutscher Seite deshalb weiterhin nur für einen 10-Kilometer-Umkreis um die AKWs Leibstadt und Beznau.

Atom-Gefahr beenden – Schweizer AKWs abschalten

Mehr als 40.000 Menschen fordern in einer Unterschriftenaktion bereits einen straffen Ausstiegsfahrplan mit festen Abschaltdaten für alle Schweizer AKWs. Die Ergebnisse der Studie «Grenzenloses Risiko – Gefährdung Deutschlands durch schwere Unfälle in Schweizer Atomkraftwerken» stellt «.ausgestrahlt» in Online-Veranstaltungen vor. Die Studie sowie weitere Infos und die Unterschriftenaktion finden Sie auf: ausgestrahlt.de/schweiz

Jodtablettenausgabe im Strahlennebel

Das Gebiet, in dem die Bevölkerung nach den Maßgaben der Strahlenschutzkommission aufgefordert werden müsste, im möglichst fensterlosen Keller den Durchzug der radioaktiven Wolke abzuwarten, könnte nach BOKU-Berechnungen gar ein Drittel Deutschlands umfassen. Allerdings steht die Katastrophenschutzmaßnahme «Aufenthalt im Haus» im Widerspruch zur gegebenenfalls nötigen Katastrophenschutzmaßnahme «Einnahme von Jodtabletten».

Ein schwerer Unfall in einem AKW setzt einen ganzen Cocktail radioaktiver Stoffe frei. Radiologisch besonders relevant ist radioaktives Jod. Der Körper lagert es in der Schilddrüse ein – dies erhöht das Risiko, an Schilddrüsenkrebs zu erkranken. Die passgenaue Einnahme hochdosierter Jodtabletten soll die Schilddrüse so stark mit nicht-radioaktivem Jod sättigen, dass sie kein radioaktives Jod mehr aufnehmen kann.

Ein Unfall in einem Schweizer AKW, das zeigen Simulationen mit realen Wetterdaten, kann überall in Deutschland zu einer gesundheitsgefährdenden radioaktiven Belastung der Schilddrüse führen. Die Behörden müssten erstens präzise vorhersagen, wohin die radioaktive Wolke treiben wird. Sie müssten zweitens binnen weniger Stunden oder Tage gegebenenfalls Millionen von Haushalten mit hochdosierten Jodtabletten versorgen. Die Bevölkerung müsste, drittens, diese an Ausgabestellen abholen – und wäre dabei unter Umständen der Wolke ungeschützt ausgesetzt. Viertens wirkt eine Jodblockade der Schilddrüse jeweils nur für einen kurzen Zeitraum. Jodtabletten helfen also nur dann, wenn sie passgenau kurz vor Durchzug der radioaktiven Wolke eingenommen werden und wenn die Strahlenbelastung nur einige Stunden andauert. Selbst rechtzeitig verteilte und zum korrekten Zeitpunkt eingenommene Tabletten schützen zudem einzig und allein die Schilddrüse vor Krebs – und nicht vor allen anderen Strahlenfolgen.

Ein Reaktorunfall in der Schweiz, das macht die Studie deutlich, hätte bei entsprechenden Wetterlagen sehr großräumig katastrophale Folgen für Deutschland. Katastrophenschutzmaßnahmen wären in weit umfassenderem Umfang nötig, als offiziell vorgesehen. Gesundheitsschäden wären unvermeidlich.

Überzeitbetrieb und Neubaupläne

Während die Bundes- und Landesregierung zum Atomrisiko aus der Schweiz beflissentlich schweigen und sich die zuständige Katastrophenschutzbehörde in Baden-Württemberg müht, Evakuierungspläne um die grenznahen Reaktoren auszuarbeiten, schaffen die Schweizer Behörden und AKW-Betreiber Fakten. Das AKW Leibstadt, direkt gegenüber von Waldshut-Tiengen, ging mit seinem 40. Betriebsjubiläum Ende 2024 in den Überzeitbetrieb; die Schweizer Atomaufsicht erhob keine Einwände.

Das Schweizer Umweltministerium lehnte sogar eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung ab, wie sie bei solchen Laufzeitverlängerungen eigentlich vorgeschrieben ist. Kein Wunder: Im Rahmen einer solchen Prüfung müssten auch die Sicherheitsdefizite der Anlage öffentlich debattiert werden. Daran hatten Betreiber, Aufsichtsbehörde und die Schweizer Politik offensichtlich kein Interesse. Anwohner:innen aus der Schweiz und Deutschland sind deswegen mit Unterstützung von Anti-Atom-Organisationen vor das Schweizer Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen gezogen; eine Entscheidung steht noch aus.

Parallel dazu nimmt in der Schweiz seit Monaten eine Debatte über die weitere Nutzung der Atomkraft an Fahrt auf. Anlass gab eine Volksinitiative von Atomkraft-Befürworter:innen, die das 2017 in einem Referendum beschlossene Neubauverbot für AKWs wieder kippen will. Der Schweizer Umwelt- und Energieminister (Bundesrat) Albert Rösti brachte dazu einen indirekten Gegenvorschlag ein – auch dieser sieht eine Aufhebung des AKW-Neubauverbots vor. Wie das Parlament entscheidet, ist noch offen. So oder so wird es aber voraussichtlich 2026 zur Volksabstimmung über die Frage kommen.

Atomkraft oder Erneuerbare Energien

«Die Atom-Debatte jetzt wieder neu zu eröffnen, schürt nur Investitionsunsicherheit für die Erneuerbaren», sagt Stephanie-Christine Eger, Fachbereichsleiterin Atomenergie bei der Schweizerischen Energie-Stiftung SES. 2024 hat eine deutliche Mehrheit des Schweizer Stimmvolks für den massiven Ausbau der Erneuerbaren gestimmt. Die zahlreichen alpinen Pumpspeicherkraftwerke können statt Atomstrom ebenso gut Wind- und Sonnenstrom speichern und bei Bedarf wieder abgeben – beste Voraussetzungen für den Umstieg auf 100 Prozent Erneuerbare Energien. Der AKW-Vorstoß des Energieministers Rösti, zuvor Präsident von Swissoil und einer Atom-Lobby-Organisation, ist nichts anderes als ein Versuch, den Durchmarsch der Erneuerbaren doch noch zu stoppen.

Das Beispiel Deutschland zeigt zudem, wie vorteilhaft eine klare Ausstiegsperspektive ist, auf die sich Energiewirtschaft und Investoren einstellen können. Feste Abschaltdaten für die Schweizer AKWs würden die Energiewende in ganz Europa voranbringen, etwa über Synergien bei der Nutzung der enormen Speicherkapazitäten in der Schweiz. In wenigen Jahren sind die großen Nord-Süd-Leitungen in Deutschland fertig ausgebaut; das mit der EU verhandelte Stromabkommen wird die Eidgenossenschaft in den europäischen Strommarkt integrieren.

Auch ökonomisch ist für AKWs dann erst recht kein Platz mehr. Deshalb ist jetzt der richtige Moment, eine deutsch-schweizerische Energiewendepartnerschaft an den Start zu bringen. Bundesregierung und Landesregierungen, an erster Stelle die in Baden-Württemberg, müssen endlich klar für einen Schweizer Atomausstieg eintreten – damit die helvetischen AKWs abgeschaltet werden, bevor eine radioaktive Wolke über den Hochrhein zieht.

Titelfoto: Das Schweizer AKW Leibstadt, auf der nördlichen Seite des Rheins liegt der deutsche Landkreis Waldshut. Foto: Andreas Haas / Imago

Armin Simon

ist Referent für Atompolitik und Reaktor-Risiken bei «.ausgestrahlt» und gemeinsam mit Angelika Claussen Co-Autor der Studie «Grenzenloses Risiko – Gefährdung Deutschlands durch schwere Unfälle in Schweizer Atomkraftwerken». Erstellt wurde die Studie vom Trinationalen Atomschutzverband (TRAS), der sich in Deutschland, der Schweiz und Frankreich für den Schutz der Bevölkerung vor bestehenden Atomrisiken einsetzt.

-

Adieu Fessenheim

Das Uralt-AKW Fessenheim geht endlich vom Netz. An den länderübergreifenden Widerstand erinnern uns zwei altgediente Aktivisten.

-

Blei-Alarm am Oberrhein

Vor 50 Jahren verhinderten Menschen aus Frankreich und Deutschland den Bau eines Bleichemiewerks im Elsass – ein Erfolg mit ungeahnten Wirkungen.