Miniwälder mit Mehrfachwirkung

Eine Reportage von Katja Richter

Aufforsten nützt nicht nur der Umwelt und dem Klima – der nachbarschaftliche Einsatz für Miniwälder kann auch das soziale Miteinander stärken.

Hamburg trägt norddeutsches Winterwetter, es ist ungemütlich kalt. Dicke Wolken verdunkeln den Himmel, die Abgase der vorbeifahrenden Autos kondensieren über den matschbraunen Fahrbahnen. Doch dann reißt das düstere Grau auf, ein Streifen Blau kommt zum Vorschein – und plötzlich taucht die Sonne alles in leuchtende Farben. Gleich hinter dem Eingang zum Eichtalpark im Stadtteil Wandsbek ebbt der Verkehrslärm ab; einige der Sträucher dort tragen noch kleine Schneekappen. Während auf der 29. Klimakonferenz im aserbaidschanischen Baku einige UN-Mitgliedstaaten vergeblich darum ringen, mehr als nur einen winzigen Minimalkonsens zur Begrenzung der Erderwärmung zu erreichen, lädt «Citizens Forests» heute schon zum vierzehnten Mal zur Rettung des Klimas ein.

Gut zwanzig Menschen haben sich trotz des launischen Wetters vor dem Gerätehaus im Stadtpark an der Wandse eingefunden. Man begrüßt sich hanseatisch zurückhaltend, die wenigsten kennen sich. Manche kommen zu zweit, darunter ein älteres Pärchen in klassischem Schwarz, das man eher auf einer Kulturveranstaltung vermutet hätte. Der Jüngste ist Otto. Ihm scheint etwas bange zu sein, schüchtern drückt er sich an die Beine seiner Mutter. Gunnar und Sandra haben ihre Hündin Meila dabei, die sich artig setzt und aufmerksam alles beobachtet. Annika ist zum ersten Mal dabei: «Ich wollte schon immer mal bei einer Pflanzaktion mitmachen – schön, dass sowas auch bei uns hier in der Stadt passiert!» Der heutige Termin im Stadtteil Wandsbek passt ihr perfekt. Sie wohnt in der Nähe und wollte die Gelegenheit nutzen, «etwas Sinnvolles zu machen, das einen Wert für die Zukunft hat».

Platz ist auf der kleinsten Fläche

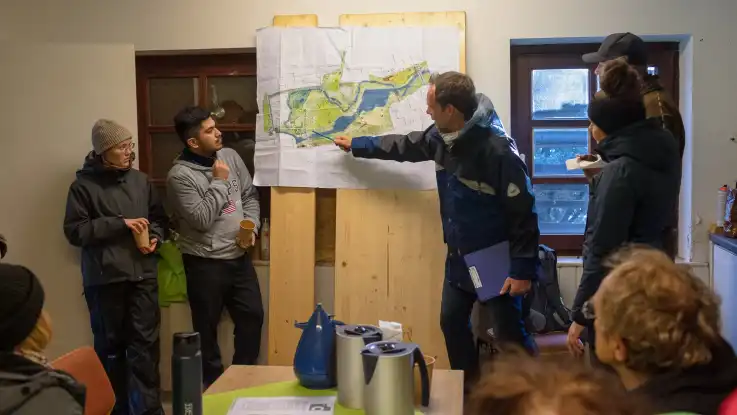

Boris Kohnke, gelernter Lebensmitteltechniker und Webdesigner, steht in dicker Arbeitskleidung vor dem Gerätehaus. 2019 hat er mit Pascal Girardot den Verein Citizens Forests in Bönningstedt nördlich von Hamburg gegründet. Seine grauen Haare sind zum Pferdeschwanz gebunden, seine neongrüne Weste weist ihn als «Waldmacher» aus. Im Eichtalpark gibt er den Startschuss zu seiner vierzigsten Pflanzaktion. Er begrüßt die Gruppe und erklärt, was heute zu tun ist. Die Vorgehensweise seines Vereins ist simpel: Auf ungenutzten Grünflächen oder Brachen werden Bäume und Sträucher gepflanzt – meist im ländlichen Raum, aber heute eben in der Stadt. Die Bäume entwickeln sich in kürzester Zeit zu kleinen Wäldchen, binden Kohlendioxid, schaffen neuen Lebensraum für Tiere und verbessern das Mikroklima in ihrer Umgebung. Die Pflanzarbeiten übernehmen Freiwillige, bis zu zweihundert Personen sind manchmal dabei; heute sind es knapp dreißig. Die Flächen gehören Kommunen oder sind in Privatbesitz und werden dem Aufforstungsverein langfristig überlassen.

Für Kohnke ist ein Wald dann ein Wald, «wenn man nicht mehr durch ihn durchgucken kann». Dafür genügten 60 Quadratmeter, die Größe von vier bis fünf Parkplätzen. Nach oben gibt es keine Grenze. Die Hamburger Waldmacher:innen haben insgesamt schon über 7.000 Quadratmeter bepflanzt, 50.000 Pflanzen auf 40 Grundstücke verteilt.

Das Team ist super! Alle haben mich bei meiner ersten Aktion sehr unterstützt.

Nach der allgemeinen Einführung übernimmt Laura Austermühl. Die junge Frau mit dem gewinnenden Lächeln hält eine paar dünne Zweige mit einem Wurzelbart, fast so lang wie ihr Unterarm, in die Luft. «Wir pflanzen heute wurzelnackte Baumsetzlinge, aber auch Topfware, die hat uns die Stadt gestiftet. Eure Pflanzlöcher müssen immer so tief sein, dass die Wurzeln in voller Länge locker reinpassen», erklärt sie. Die Ökosystemmanagerin und Mutter von zwei kleinen Kindern stieß bei der Suche nach einem zu ihr passenden Ehrenamt auf Citizens Forests. Schon acht Mal hat sie mitgemacht, den heutigen Pflanztag hat sie erstmals selbst organisiert.

Die Gruppe macht sich auf den Weg, im Gänsemarsch geht es einen schmalen Pfad am Ufer des Bachs entlang. Hündin Meila springt aufgeregt nebenher. Nach wenigen Minuten erreichen die Waldmacher:innen in spe eine kleine Lichtung. Der Boden wurde dort bereits gelockert und mit organischem Material vorgedüngt. Auf der blanken Erde liegen die blattlosen Setzlinge, die Laura und einige der Mitglieder vorab nach dem Zufallsprinzip verteilt haben – drei bis vier Pflanzen auf einem Quadratmeter, viel zu dicht nach bisher gelehrter Praxis, bei der genau in dem Abstand gepflanzt wird, den die ausgewachsenen Bäume später benötigen werden.

Der Turbo-Wald aus Japan

Diese so ganz andere Methode folgt dem Prinzip der Miyawaki-Wäldchen, die der japanische Botaniker und Pflanzenökologe Akira Miyawaki in den 1970er-Jahren entwickelt hat. Die Dichte, so sein zentraler Ansatz, schafft Konkurrenz zwischen den Pflanzen, da alle so schnell wie möglich nach oben und ans Licht streben. Ein günstiges Mikroklima, das durch den engen Verband entsteht, fördert das Wachstum zusätzlich. Im Vergleich zu einem gewachsenen Wald, der sich über Jahrzehnte schichtweise entwickelt, überspringt die Aufforstung nach der Miyawaki-Methode ein paar Schritte und bildet schon nach wenigen Jahren ein dichtes Laubdach. Nach nur zirka drei Jahren entsteht ein autarker Naturraum. Und bereits zwei Jahrzehnte später soll ein solcher Mikrowald denselben ökologischen Wert aufweisen wie ein zweihundertjähriger Urwald, der noch nie von Menschen gestört worden ist. Wissenschaftliche Belege dafür sind rar, da die Methode lange in Vergessenheit geraten war und erst vor knapp zehn Jahren durch das Engagement von Shubhendu Sharma unter dem Namen «Tiny Forests» neuen Auftrieb bekam. Der indische Ökounternehmer pflanzte gemeinsam mit Miyawaki seine ersten Bäume. Die Wachstumserfolge faszinierten ihn so sehr, dass er sich seitdem hauptberuflich und weltweit für Tiny Forests einsetzt.

Akira Miyawaki

Der japanische Pflanzenökologe und Botaniker Akira Miyawaki (1928 – 2021) führte bereits während seines Studiums an der Universität Yokohama Feldforschungen in vielen Regionen Japans durch. Er kartierte Relikte alter Wälder mit ursprünglicher Vegetation, die bis heute in der Nähe von Tempeln und Schreinen zu finden sind. Sie blieben von der Bevölkerung oft unberührt und konnten so über Jahrhunderte hinweg bestehen.

Miyawaki verfolgte mit seiner Methode auch soziale Ziele, die über die reine Aufforstung hinausgingen. Seine Pflanzaktionen richteten sich an Menschen jeglichen Alters und egal welcher Herkunft und sollten das Gemeinschaftsgefühl sowie das Bewusstsein für die Natur stärken.

Foto: renature.co

Miniwälder fördern die Biodiversität

Im Unterholz aus schattenverträglichen Kleingewächsen entsteht Lebensraum für Tiere wie Igel, Kröten oder Vögel. Die kleine Wildnis in der Stadt fördert die urbane Biodiversität – und mehr Vielfalt ist wichtig, damit sich die Natur leichter an die schnell voranschreitende Klimaerwärmung anpassen kann.

Für das zukünftige Wäldchen werden über 20 unterschiedliche Arten standortheimischer Bäume und Sträucher gepflanzt, insgesamt rund 300. Neben der Haselnuss findet sich eine bunte Mischung aus einheimischen Gehölzen: orange-pinke Pfaffenhütchen leuchten, das rötliche Holz des Hartriegels und auch die letzten Blätter an einer Wildrose sind zu entdecken. In der Winterzeit wachsen die unbelaubten Gehölze am besten an. Bis zum Frühjahr bilden sie dann ausreichend viele Feinwurzeln aus, um Wasser und Nährstoffe aufnehmen und austreiben zu können.

Die Pflanzen stammen aus regionalen Baumschulen, die es in Norddeutschland in großer Zahl gibt. Viele sind gespendet, manche über Spenden an den Verein oder Crowdfunding finanziert. Die Freiwilligen verteilen sich auf der knapp tennisplatzgroßen Fläche und beginnen mit der Arbeit. «Wir nehmen als Erstes die Hasel», beschließt Sandra und schnappt sich ein Bündel der langen Stecken. Meila wühlt mit vollem Körpereinsatz an der von Gunnar gezeigten Stelle, Erdklumpen fliegen durch die Luft, aufgeregt steckt die Hündin immer wieder die Schnauze in das schnell größer werdende Loch.

Einige Meter weiter wuchtet Raffael beherzt den Spaten in den Boden, tritt kräftig mit dem Stiefel auf den Rand des Blatts, hebelt den Aushub geschickt zur Seite. Schnell ist die gewünschte Tiefe erreicht, er nimmt den Setzling und versenkt das Wurzelwerk ins Loch. Mit der anderen Hand schippt er die Erde wieder an ihren Platz und tritt sie mit der Hacke fest. «Normalerweise würde ich bei so einem Wetter und am Samstag noch im Bett liegen», erzählt der junge Mann. Aber er ist gerne an der frischen Luft, möchte etwas für den Umweltschutz machen – und saß darum heute schon frühmorgens und voller Vorfreude im Bus.

Nicht allen Helfenden fällt das Graben so leicht, das ältere Ehepaar schuftet gemeinsam, etwas abseits, am Rand der Lichtung. Die Schaufel dringt nur schwer in die feuchte Erde, und die richtige Aushebetechnik will auch erstmal geübt sein. Sie halten sich immer wieder aneinander fest und arbeiten sich Stückchen für Stückchen voran. Auch für den kleinen Otto wächst sich das Graben zur Herkulesaufgabe aus, die er mit viel Eifer und mütterlicher Unterstützung angeht.

Aktiv werden – ganz ohne Vorkenntnisse

Annika hat ihren ersten Baum schon gepflanzt. Zufrieden schiebt sie ihre Mütze ein wenig aus der Stirn. Auch sie hat die Arbeit ordentlich Kraft gekostet. Steffen gesellt sich dazu und zieht seine erdverschmierten Arbeitshandschuhe aus. «Bei uns können alle mitmachen. Es braucht kein gärtnerisches Vorwissen, und jede Person arbeitet so, wie es für sie passt», erzählt der Verkaufsleiter aus Bönningstedt. Er ist seit fünf Jahren ein Waldmacher «mit Herz und Seele». Seine Tochter hatte ihm, weil er schon immer gerne im Forst unterwegs war, eine Mitgliedschaft bei Citizens Forests zu Weihnachten geschenkt.

Steffens Schule lag am Rande eines Waldes, und auf Bäume klettern zählte zu seinen Lieblingsbeschäftigungen; später kam mit Biologie als Prüfungsfach das fachliche Interesse dazu. Beim Pflanzen der Bäume ist ihm der Umweltaspekt am wichtigsten: «Das ganze CO2 fliegt uns um die Ohren! In Schleswig-Holstein gibt es viel zu wenig Bäume, nur elf Prozent der Fläche sind bewaldet, das Land will auf ‹phänomenale› zwölf Prozent aufforsten. Da muss man doch als normaler Mensch was beitragen.»

Kommunen beim Klimaschutz unterstützen

Bäume sind natürliche Kohlenstoffsenken: Für ihr Wachstum nehmen sie Kohlendioxid aus der Luft auf und speichern es in ihren Zellen. Wenn das Holz verbrannt wird, entweicht das klimaschädliche Gas wieder. Auch der natürliche Zerfall von Totholz setzt Kohlendioxid frei. Um die riesigen Mengen an von Menschen verursachten Treibhausgasen wieder aus der Atmosphäre zu entfernen – und schlussendlich die internationalen Klimaziele zu erreichen –, gilt es, neben der Begrenzung der Emissionen jede Menge natürlicher Kohlenstoffsenken zu schaffen. Aufforstungen sind dabei ein wichtiger Baustein. Nach Berechnungen der Technischen Universität München kann ein Großbaum, wie beispielsweise eine Linde von 80 Jahren, rund 160 Kilogramm Kohlendioxid pro Jahr aus der Luft entnehmen. Je größer die Blattmasse und je besser die Lebensbedingungen, umso mehr Kohlenstoff kann ein Baum binden.

Pflegeleichtes und artenreiches Stadtgrün

Wie viel CO2 mit den Miniwäldchen langfristig gespeichert werden kann, hängt vom Standort und Alter der Anlage ab. In Europa laufen mehrere Studien dazu, die belegen könnten, dass durch die naturnahe Pflanzung mehr Kohlenstoff gebunden wird als auf unbewaldeten Grünflächen vergleichbarer Größe. Die Miyawaki-Initiativen sind zuversichtlich, dass dieser Nach gelingt.

Die urbanen Mikrowälder leisten einen kleinen, aber wichtigen Beitrag, um das Klima in der Stadt zu verbessern und für mehr Artenvielfalt zu sorgen. Für die Kommunen sind die dicht bewachsenen Inseln kostengünstiger als andere Grünanlagen: Der Verein kommt für Pflanzung, Material und Fertigstellungspflege auf, langfristig ist keine weitere Pflege mehr nötig.

Boris Kohnke geht es gelassen an, spricht hier, schaut da und hält sich ansonsten im Hintergrund. Er ist der ruhende Pol im geschäftigen Treiben. Wenn er nicht gerade bei Pflanzaktionen teilnimmt, füttert er die Vereinswebsite mit aktuellen Informationen, betreibt Öffentlichkeitsarbeit und sammelt Spenden.

Sein Ziel ist ein deutschlandweites Netzwerk an lokalen Aufforstungsgruppen, kostenlos beraten und unterstützt von Citizens Forests. 50.000 Bäume und Sträucher hat der Verein seit seiner Gründung gepflanzt, 2.500 Leute haben dabei geholfen. Im Magazin Der Spiegel kam Kohnke zum Jahresanfang 2025 unter die «100 Menschen, die Hoffnung machen».

Aufforsten soll ein ganz normaler Teil des gesellschaftlichen Lebens werden.

Schon nach einer guten Stunde stecken fast alle der insgesamt 300 Jungpflanzen senkrecht in der Erde, Steffen und Boris holen mit den Schubkarren Mulchmaterial. Damit wird der Boden vor Austrocknen und Überwucherung geschützt. In der winterlichen Anwuchsphase ist keine weitere Pflege nötig; erst nach einem Jahr werden sich die Citizens-Forests-Mitglieder wieder treffen, um eingeflogene, zu stark wuchernde Sämlinge zu entfernen.

Selbstwirksamkeit erleben, Verhalten ändern

Jetzt ist Endspurt angesagt. Länger als zwei Stunden darf eine Aktion nicht dauern, dann fangen die ersten Helfenden an abzuwandern, so die Erfahrung von Altpflanzer Boris Kohnke. Pflanzerlehrling Otto hat sich – stolz, aber erschöpft – bereits verabschiedet. Die Grüppchen haben sich aufgelöst, alle sind eifrig dabei, die Mulchschicht um die dünnen Stecken zu verteilen. Jetzt wird Hand in Hand gearbeitet – und bald schon ist auch dieser letzte Arbeitsschritt getan. Nachdem alle Geräte eingesammelt sind, kündigt Laura noch einen kleinen Umtrunk an.

Schon nach den ersten gemeinsamen Aktionen hat Steffen herausgefunden, dass der soziale Aspekt für ihn viel größer und wichtiger ist als erwartet. Für ihn ist es die erlebte «Selbstwirksamkeit», die ihm Hoffnung macht. Er habe bei sich eine Bewusstseinsveränderung bemerkt: «Man achtet plötzlich mehr darauf, was man konsumiert. Es sind kleine Entscheidungen – wenn zum Beispiel ein Pulli kaputt ist, schaut man vielleicht, ob man das nähen lassen kann, statt einen neuen zu kaufen. Oder man legt im Sommer mal was ohne Fleisch auf den Grill.» Besonders imponiert ihm das Nachbarschaftliche, Solidarische – und dass nichts davon kommerziell ist: «Das habe ich so vorher nicht erlebt.»

Ich habe gemerkt, wie viel man als Bürgerin in einer Demokratie gestalten kann.

Die Lehrerin Lena Schelski, die wegen einer Erkältung erst später zum Pflanztrupp gestoßen war, ergänzt: «Gerade für Kinder ist das Erlebnis sehr wertvoll.» Sie ist seit 2021 Mitglied im Verein und organisiert inzwischen selbst Aktionen. Kürzlich hat sie mit Schulkindern vor der eigenen Schule einen Miniwald aus 1.200 Bäumen gepflanzt. «Die kommen jetzt jeden Tag an ihrer Pflanzung vorbei und sehen, wie sie wächst. Wenn sie später groß sind, ist ihr Wald es auch.»

Das Engagement für den Umweltschutz hat Lena inspiriert – und zu Größerem angestiftet: «Ich bin jetzt ganz viel mit Politik unterwegs, habe eine Ausstellung in der Bücherhalle organisiert, halte Vorträge.» Mal auf einer Versammlung aufzustehen, mit Politikern oder der Bürgermeisterin persönlich zu sprechen – das hätte sie sich vorher nicht zugetraut.

Alles ist erledigt, die Gerätschaften sind wieder gereinigt und eingepackt. Unter der schützenden Mulchschicht können die Setzlinge nun anwachsen. Die Baumpflanzer und Waldmacherinnen machen sich auf den Rückweg, die Stimmung ist gelöst.

Gemeinsam das Geleistete genießen

Im Gerätehaus warten heißer Tee und von Laura selbst gebackene Kuchen. Hier wirkt es im Vergleich zur Winterkälte draußen fast schon warm, Lichterketten sorgen für zusätzliche Gemütlichkeit. Man hilft am Buffet, empfiehlt sich gegenseitig Mandelkuchen oder Brownies und gießt Heißgetränke in durchgereichte Becher. Die bereitgestellten Bänke sind schnell besetzt, der Rest der Mannschaft lehnt mit dampfenden Tassen an den Wänden, viele Backen sind von der Kälte gerötet. Meila versucht den angewiesenen Platz zu halten und schnüffelt neugierig ob all der Gerüche. Mit von sich gestreckten Beinen sitzt Boris in der Runde und schaut zufrieden drein, während Laura allen noch einmal mit herzlichen Worten für die Unterstützung dankt.

Die Setzlinge werden wachsen und das Mikroklima und die Artenvielfalt im Eichtalpark verbessern – wenn sie sich gut entwickeln. Für dieses Jahr ist die Vereinsarbeit getan, für das kommende Frühjahr sind neue Pflanzungen geplant, erste Flächen stehen kurz vor der Freigabe. Annika und Raffael freuen sich bereits auf ihre nächste Aktion. Dann werden sie den Neulingen schon im Detail erklären können, wie so ein Miniwäldchen funktioniert und was dafür zu tun ist. Oder sie helfen am Infotag und berichten Interessierten von ihren Erfahrungen. Bis zum großen Vernetzungstreffen im Sommer 2025, das der Verein gemeinsam mit der Initiative «Stadtbäume statt Leerräume» in Erfurt organisiert, sollen jedenfalls viele neue Mitglieder dazukommen – und so manches kleine Wäldchen auf vormaligen Brachen entstehen.

-

Wien: Eine Stadt kühlt grün

Die zunehmende Hitze macht immer mehr Städtern zu schaffen. Begrünte Gebäude sorgen nachhaltig für Abhilfe, wie Beispiele aus Wien belegen.

-

Der Wert der Wälder

Der Umweltaktivist Allan Schwarz verbindet in Mosambik Wiederaufforstung mit Waldfeldbau. Davon profitieren die Umwelt sowie die Kleinbauern vor Ort.