Strom speichern mit der Kraft des Wassers

Ein Bericht von Bernward Janzing

Pumpspeicher gibt es seit über hundert Jahren. Da geeignete neue Standorte rar sind, werden Alternativen gesucht – Mit Erfolg.

Die Energiewende erfordert verlässliche Stromspeicher, schließlich scheint die Sonne je nach Jahreszeit bestenfalls 8 bis 16 Stunden am Tag. Der Wind wiederum weht unvorhersehbar und mit wechselnder Stärke, im Winter meist kräftiger als im Sommer.

Um die schwankende Stromerzeugung auszugleichen, sind Speicherkapazitäten aus zwei Gründen essenziell: erstens, weil zeitweise so viel Strom erzeugt wird, dass er nicht sofort genutzt werden kann – was mit zunehmendem Ausbau der Erneuerbaren häufiger vorkommt. Und zweitens, weil es Phasen gibt, in denen weder Sonne noch Wind Strom liefern. Um dann nicht auf fossile Energieträger angewiesen zu sein, ist die Speicherung von Erneuerbarer Energie unverzichtbar.

Grundsätzlich unterscheidet man hierbei zwei Arten von Speichern: saisonale Speicher, die etwa Solarstrom vom Sommer für den Verbrauch im Winter vorhalten, und Tagesspeicher, die kurzfristige Schwankungen innerhalb eines Tages ausgleichen. Pumpspeicherkraftwerke sind als Kurzzeitspeicher seit über einem Jahrhundert bewährt. Sie nutzen überschüssigen Strom, um Wasser bergauf zu pumpen, und geben bei Bedarf die Energie über die vom herabstürzenden Wasser angetriebenen Turbinen wieder frei. Für die saisonale Speicherung eignen sich die Pumpspeicherkraftwerke nicht, da ihr Wasservolumen und die verfügbare Höhendifferenz technisch begrenzt sind. Rund 100 Milliarden Kilowattstunden an saisonaler Kapazität würden künftig benötigt, rechnet Ulrich Hochberg von der Hochschule Offenburg vor. Solche Größenordnungen lassen sich vor allem durch die Speicherung synthetischer Gase bewältigen, insbesondere von Wasserstoff.

Beim Tagesspeicherbedarf sind die erforderlichen Kapazitäten deutlich geringer: Geht man von den in Deutschland bis 2045 angepeilten 400 Gigawatt an installierter Photovoltaikleistung aus, können diese Module theoretisch – nicht alle sind ja in dieselbe Himmelsrichtung ausgerichtet – bis zu 250 Gigawatt zeitgleich erzeugen. Nimmt man außerdem an, dass 200 Gigawatt davon über fünf Stunden nicht unmittelbar genutzt werden, müssen also rund eine Milliarde Kilowattstunden pro Tag gespeichert werden. Dieser Bedarf entspricht etwa einem Hundertstel der saisonalen Speichergröße und übersteigt die heutigen Kapazitäten von Pumpspeichern um das 30-fache.

Für diese Dimensionen gibt es eine Vielzahl potenzieller Lösungen. Der Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke ist in Deutschland allerdings wegen fehlender geeigneter Standorte kaum noch möglich. So werden Alternativen erforscht und getestet – wobei der Einsatz von Wasserdruck in anderer Form als bei klassischen Pumpspeicherkraftwerken besondere Priorität hat.

Pumpspeicher – Innovation aus Heidenheim

Vorab etwas Technikgeschichte: Pumpspeicher sind eine Erfindung des 20. Jahrhunderts – und damit jünger als Batterien, die man bereits um 1800 kannte. Entwickelt wurde die Technik durch den Turbinenbauer Voith in Heidenheim an der Brenz. 1908 errichtete das Unternehmen einen Kilometer von seinem Werk entfernt auf dem knapp 100 Meter höher gelegenen Schlossberg einen Hochbehälter mit 8.000 Kubikmeter Speichervolumen. Einerseits wollte man mit den Wassermassen darin die eigene Turbinentechnik erproben, andererseits der Fabrik eine flexiblere Stromversorgung sichern. Und so ging am 14. November 1908 das erste Pumpspeicherwerk Deutschlands in Betrieb.

Die 1920er-Jahre wurden dann zum Jahrzehnt der Pumpspeicher und der Talsperren. Wo auch immer Wasserkraft erzeugt werden konnte, nutzte man die damals als «Weiße Kohle» bezeichnete Energie – und wenn möglich setzte man den Wasserdruck auch zu ihrer Speicherung ein. Insgesamt entstanden vor dem Zweiten Weltkrieg ein gutes Dutzend Pumpspeicherkraftwerke, ein weiteres Dutzend zwischen 1950 und 1970 und eine knappe Handvoll danach.

Die Rolle dieser Speicher war nun vor allem der Ausgleich, um den Strom von Großkraftwerken, die oft rund um die Uhr mit gleicher Leistung liefen, nachts aufzunehmen und für den Tag verfügbar zu machen. Zu den namhaften Projekten zählte um die Jahrtausendwende das Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal im Thüringer Schiefergebirge: Mit 1,06 Gigawatt Leistung und 8,5 Gigawattstunden Kapazität ist es heute das größte in Deutschland.

Wenn Großprojekte scheitern

Ein noch größeres Projekt sollte mit dem Pumpspeicherwerk Atdorf im Südschwarzwald umgesetzt werden, doch EnBW gab das Projekt 2017 auf. Mit veranschlagten Baukosten in Höhe von zuletzt 1,6 Milliarden Euro galt es inzwischen als unwirtschaftlich. Der einstige Projektpartner RWE war bereits 2014 ausgestiegen. Atdorf sollte eine Spitzenleistung von 1,4 Gigawatt erreichen und hätte diese Leistung für neun Stunden bereitstellen können.

Ende 2024 scheiterte ein weiteres Pumpspeicherprojekt, der Naturstromspeicher Gaildorf im Landkreis Schwäbisch Hall. Es war schon weit fortgeschritten: In die Fundamente von vier Windkraftanlagen auf den Limpurger Bergen wurden Wasserspeicher integriert. Diese sollten bei Stromüberschuss mit Wasser aus einem See am Rande des Flusses Kocher, 200 Meter tiefer gelegen, befüllt werden. Bei einer installierten Windkraftleistung von 13,6 Megawatt und einer Speicherkapazität von 70 Megawattstunden wäre der Speicher so in der Lage gewesen, die Windstromerzeugung von etwa fünf Stunden Volllast abzupuffern.

Die Speicher in den Fundamenten waren längst fertig, als die Investoren das Projekt nach neun Jahren stoppten; die Wirtschaftlichkeit sei nicht gegeben, erklärten die Projektbetreiber rund um das maßgeblich beteiligte Bauunternehmen Max Bögl. Offiziell hieß es, dass der Preisverfall der Batterien den Markt zu sehr verändert habe, doch angesichts des enormen Bedarfs an Speicherkapazitäten scheint das eher eine vorgeschobene Begründung zu sein. Auch von Problemen mit der Druckrohrleitung, die die Windräder mit dem Unterbecken im Tal verbinden sollte, war die Rede. Plausibel klingt auch das kaum, zumal diese Technik seit hundert Jahren erprobt ist.

Neubau in Deutschland nur Nischenthema

Neubauten von Pumpspeichern gibt es aufgrund der hohen Kosten und der erheblichen Eingriffe in die Landschaft nur in bescheidenem Umfang: Im Juni 2024 begann die EnBW in Forbach im Murgtal mit dem Bau eines weiteren Speichers rund um das seit den 1920er-Jahren bestehende Murg-Schwarzenbach-Werk. Das neue Kraftwerk im Nordschwarzwald entsteht in einer Kaverne, einem Hohlraum im Felsen. Da es als Oberbecken den seit fast hundert Jahren bestehenden Schwarzenbach-Stausee nutzt, ist der Eingriff in die Landschaft gering. Die Kaverne im Schwarzwaldgranit wird 123 Meter lang sein, 20 Meter breit und 42 Meter hoch. Sie soll die gesamte Anlagentechnik samt Pumpen und Turbinen aufnehmen. Mit einer Fallhöhe von 365 Metern gelangt das Wasser über ein Druckrohr mit rund zwei Meter Durchmesser auf die Turbinen. In einer zweiten Kaverne wird ein 200.000 Kubikmeter umfassender Wasserspeicher gebaut.

Zusammen mit einem bereits bestehenden Ausgleichsbecken werden dann für den Pumpbetrieb 400.000 Kubikmeter Wasser zur Verfügung stehen. Wird diese Menge hochgepumpt, sind 425.000 Kilowattstunden gespeichert, etwa so viel wie in rund 8.000 Autobatterien zu je 50 Kilowattstunden. Die Pumpleistung des neuen Werks wird bei 57 Megawatt liegen, womit das verfügbare Wasservolumen für einen gut siebenstündigen Pumpbetrieb ausreicht. 280 Millionen Euro investiert der Karlsruher Konzern in das Projekt, das 2027 vollendet sein soll.

Insgesamt verfügt Deutschland heute über Pumpspeicherkapazitäten von rund 6 Gigawatt mit einer Speicherkapazität von etwa 37 Gigawattstunden. Hinzu kommen Pumpspeicher der Illwerke im österreichischen Vorarlberg, die aus historischen Gründen zur Regelzone der TransnetBW in Baden-Württemberg gehören und so zur Netzstabilisierung herangezogen werden können.

Auf nennenswerte zusätzliche Kapazitäten an klassischen Pumpspeichern kann man in Deutschland nicht hoffen – und so wird nach Alternativen gesucht. Viele dieser Konzepte setzen ebenfalls auf das Prinzip, die Schwerkraft und den Druck des Wassers zur Zwischenspeicherung von Energie zu nutzen.

Betonkugeln im Wasser als Stromspeicher

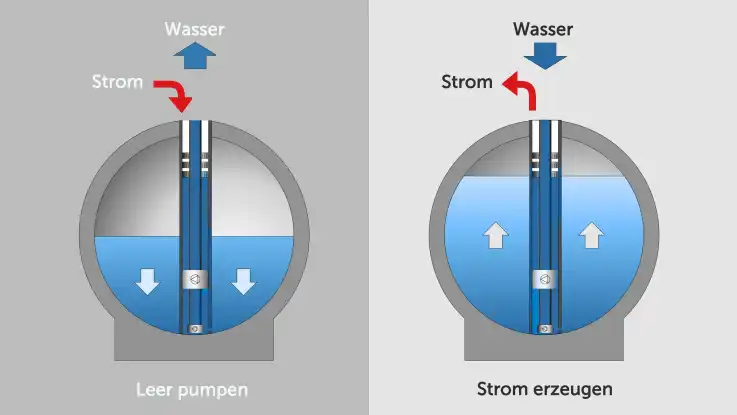

So versenkte im Jahr 2017 ein Team des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (Fraunhofer IEE) in Kassel eine 20 Tonnen schwere, hohle Betonkugel mit drei Meter Durchmesser bei Überlingen 100 Meter tief in den Bodensee. Das Prinzip der Pumpspeicherkraftwerke lässt sich so auf den Seegrund übertragen: Mit überschüssigem Strom pumpt man die Hohlkugel leer. Wird später Strom benötigt, lässt man das Wasser zurück ins Kugelinnere strömen und treibt dabei eine Turbine an. Die ersten Tests seien erfolgreich verlaufen, berichtet Projektmanager Bernhard Ernst vom Fraunhofer IEE.

Die Leistung der Testanlage lag mit neun Kilowatt ebenso wie die mechanische Speicherkapazität von 2,7 Kilowattstunden noch auf niedrigem Niveau. Auch der Gesamtwirkungsgrad von etwa 40 Prozent war eher bescheiden, was vor allem auf den Einsatz einer einfachen Pumpe zurückzuführen ist. «Uns ging es in erster Linie darum, das Funktionsprinzip zu testen», sagt Ernst.

Das Projekt lieferte dennoch wertvolle Erkenntnisse: «Die Kugel kann mit Vakuum arbeiten», so der Forscher. Das bedeutet, sie muss beim Herauspumpen des Wassers nicht gleichzeitig mit Luft gefüllt werden. Damit wird lediglich ein Stromkabel von der Kugel zur Wasseroberfläche benötigt. Im entleerten Zustand herrscht in der Kugel ein Druck von nur 20 bis 30 Millibar. Das Forschungsteam taufte das System «Stored Energy in the Sea» (StEnSea).

Wir hoffen darauf, unser Konzept der Energiewirtschaft schmackhaft machen zu können.

Ein Nachfolgeprojekt soll bis Ende 2026 in küstennahen Gewässern vor Long Beach südlich von Los Angeles den Praxistest unter realen Offshore-Bedingungen antreten. Geplant ist, eine hohle Betonkugel mit neun Meter Durchmesser und einem Gewicht von 400 Tonnen in 500 bis 600 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund zu platzieren. Das Vorhaben wird mit fast 3,4 Millionen Euro vom deutschen Bundeswirtschaftsministerium und rund vier Millionen US-Dollar vom US-Energieministerium gefördert. (Ob die Trump-Regierung ihren Förderbetrag eventuell zurückzieht, ist derzeit nicht bekannt.) Das Team vom Fraunhofer-IEE sieht dem Wechsel vom Süßwasser des Bodensees ins Salzwasser der Pazifikküste gelassen entgegen: Der Pumpenhersteller verfüge über jahrelange Erfahrung in der Öl- und Gasförderung und sei mit Meerwasser bestens vertraut.

Die Leistung des neuen Speichers soll rund 500 Kilowatt betragen, die Kapazität etwa 400 Kilowattstunden. Im Inneren der Kugel ist die Pumpe untergebracht, die gleichzeitig auch als Turbine fungiert und speziell auf diese Anwendungen ausgelegt ist. Die Fraunhofer-Forscher prognostizieren für einen vollständigen Speicherzyklus einen Wirkungsgrad von 75 bis 80 Prozent.

Sollte auch dieses zweite Modellprojekt erfolgreich verlaufen, hofft Ernst, das Konzept Betreibern aus der Energiewirtschaft schmackhaft machen zu können. Einen Kugeldurchmesser von 30 Metern hält man für optimal: Er wäre groß genug, um leistungsfähig zu sein, und klein genug für eine hohe Leistung, aber noch handhabbar für die Transportlogistik. Fertigen ließen sich die Kugeln direkt an Seehäfen oder küstennahen Standorten, die gut per Frachtschiff erreichbar sind.

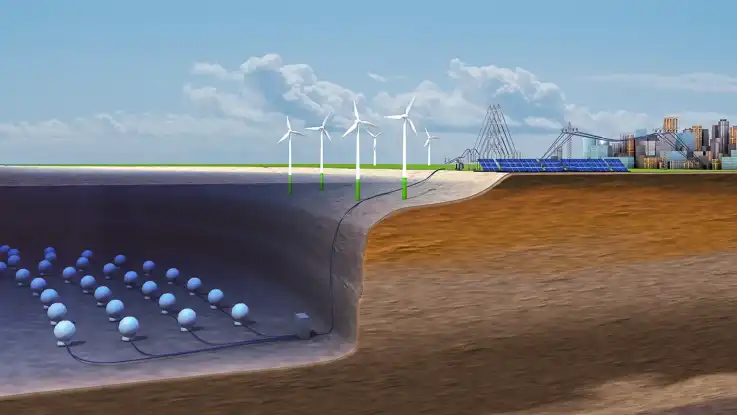

Eine derartige Kugel könnte eine Leistung von fünf Megawatt erzielen. Besonders attraktiv ist das Konzept durch die tiefe Positionierung des Hohlkörpers, denn mit größerer Wassertiefe steigen Leistung und speicherbare Energiemenge proportional an. Aus wirtschaftlicher Sicht gelten Wassertiefen von 600 bis 800 Metern als ideal. Bei rund 700 Metern könne eine 30-Meter-Kugel ungefähr 20 Megawattstunden speichern, heißt es am Fraunhofer IEE.

Ein Speicher, der nur 200 Meter tief läge, würde demgegenüber viel Potenzial verschenken, da die Konstruktion aufgrund der erforderlichen Stabilität ohnehin robust ausgelegt sein muss. «Es ist eine Mindestmenge von Material nötig, damit die Kugel im leeren Zustand unten bleibt», erläutert Bernhard Ernst. Diese hohe Stabilität würde auch für größere Wassertiefen ausreichen.

Gleichzeitig gibt es Grenzen bei der Tiefe, denn es sollten sich noch konventionelle Unterwasser-Motorpumpen einsetzen lassen – und auch auf hochfesten Spezialbeton sollte verzichten werden können. Nicht alle Meeresgebiete bieten optimale Tiefen, die südlichen Bereiche der Nordsee zum Beispiel sind zu flach. Der Skagerrak hingegen könnte mit seiner Tiefe von bis zu 650 Metern in Küstennähe ein attraktiver Standort für die Technologie sein.

Wir könnten unsere Pumpspeicher mit Windkraftanlagen kombinieren und so Synergien nutzen.

Die Wirtschaftlichkeit dieser Speichertechnik hängt auch davon ab, welche Synergien am Standort genutzt werden können. IEE-Wissenschaftler Ernst denkt bereits an eine Kombination von Speicherkugeln und Windkraftanlagen – Letztere müssten zwingend auf schwimmenden Fundamenten stehen, da konventionelle Offshore-Anlagen fest im Meeresboden verankert und daher auf flachere Gewässer beschränkt sind. Würden schwimmende Windkraftanlagen in tiefen Seegebieten installiert, ließen sich unter einer ebenfalls schwimmenden Transformatorplattform auch Speicherkugeln versenken, so Bernhard Ernst. Dadurch benötigten Windpark und Speicher nur ein gemeinsames Stromkabel zum Festland, das dank vor Ort zwischengespeicherter Leistungsspitzen idealerweise sogar kleiner dimensioniert werden kann, da der Strom erst bei freier Leitungskapazität eingespeist wird.

Pumpspeicher in Bergbauregionen?

Eine weitere Idee, die Mitte der 2000er-Jahre in Deutschland diskutiert wurde, ist der Bau von Pumpspeicherkraftwerken in stillgelegten Bergwerken. Bis heute existiert jedoch kein entsprechendes Projekt, und derzeit ist auch keines in Sicht. Technisch seien solche Anlagen durchaus realisierbar – davon ist André Niemann, Ingenieur an der Universität Duisburg-Essen, überzeugt. Schächte, die bis zu 1.400 Meter tief sind, seien «extrem attraktiv». Denkbar sind Anlagen mit Leistungen zwischen 200 und 600 Megawatt, die über vier bis acht Stunden Strom liefern könnten. «Das entspricht einem kleinen Pumpspeicherwerk», erläutert Niemann. Trotz dieser Perspektiven fehlt vielen potenziellen Investoren bislang die nötige Planungssicherheit, sodass keine Projekte konkret umgesetzt werden. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung: «So etwas muss man bereits planen, bevor ein Bergwerk stillgelegt wird, denn nur dann ist der Zustand der Anlagen noch bekannt.» Nach der Stilllegung hingegen sei ein Bergwerk für die Nutzung als Pumpspeicher verloren.

Eine technisch einfachere Alternative bieten Tagebauseen. Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie untersuchte 2018 beispielhaft am Braunkohletagebau Hambach-Garzweiler-Inden, ob Pumpspeicherkraftwerke realisierbar sind. «Die technische Machbarkeit von Pumpspeicherwerken in Restlöchern von Braunkohletagebauen scheint gegeben, die Technologie ist ausgereift und verfügbar», lautete das Fazit der Studie. Das Problem jedoch: Wie auch bei Pumpspeicherwerken sei «die Wirtschaftlichkeit zum heutigen Zeitpunkt und im heutigen Strommarkt jedoch fraglich».

Allerdings ging die Studie noch von konventionellen Pumpspeichern aus. Inzwischen gibt es auch ein Konzept, das gewissermaßen an das Betonkugel-Projekt anknüpft – mit dem Unterschied, dass die Betonkavernen in diesem Fall deutlich größer sind und zwingend vor der Flutung der Tagebaulöcher angelegt werden müssen. Zudem bräuchte dieses Konzept unbedingt ein Oberbecken, weil der Wasserspiegel in Seen nicht zu stark schwanken darf, um die Uferlinie stabil zu halten.

Die Fristen für Pumpspeicher im rheinischen Braunkohletagebau laufen ab.

Realistisch seien Kavernen mit 60 bis 100 Meter Durchmesser, sagt Henry Riße von der RWTH Aachen, der das Verfahren statisch durchrechnen ließ. Drei solcher 100-Meter-Kavernen, gemeinsam betrieben mit einer zentralen Turbine, könnten rund 300 Megawatt Leistung bereitstellen. In der Summe wären in den deutschen Braunkohlerevieren nach diesen Berechnungen bis zu 35 solcher Anlagen denkbar, mit einer Gesamtkapazität von rund 10 Gigawatt und Speichermengen von 100 Gigawattstunden – das entspricht der Energiemenge, die ein mittelgroßer Windpark in einem Jahr durchschnittlich erzeugt.

Die Investitionskosten lägen laut Riße etwa auf dem Niveau heutiger Batteriespeicher. Auch wenn die Batteriepreise weiter sinken sollten, blieben Pumpspeicher aufgrund ihrer Lebensdauer von hundert Jahren attraktiv, sagt der Ingenieur. Ein weiterer Vorteil: Für den Bau werden hauptsächlich regionale, heimische Materialien und Rohstoffe genutzt. Die größte Hürde bleibt wie bei den Bergwerken der Zeitfaktor: Die Kavernen müssen vor der Flutung der Löcher gebaut werden, und die Fristen sieht Riße beim rheinischen Braunkohletagebau ablaufen.

Von Australien lernen

Während sich in Deutschland die Planungsspielräume verengen, wird am anderen Ende der Welt bereits gebaut: In Australien entsteht im Norden von Queensland ein Pumpspeicherkraftwerk, das die Höhenunterschiede zweier ehemaliger Goldminen-Gruben nutzt. Mit einer Fallhöhe von rund 200 Metern soll die Anlage künftig 250 Megawatt Leistung für bis zu acht Stunden liefern – also zwei Gigawattstunden. Es handelt sich um ein geschlossenes System, bei dem das Wasser nur zwischen zwei Becken hin- und herbewegt wird. Bislang ist dieses Verfahren weltweit einzigartig – es dürfte aber Schule machen, denn die Potenziale von Bergbaulandschaften rücken zunehmend ins Interesse der Energiewirtschaft.

Die Nutzung von Wasserdruck in Tagebauen zeigt: Das klassische Prinzip Pumpspeicher lässt sich auch anders als bisher anwenden und unter veränderten Rahmenbedingungen neu denken. Dafür sprechen die ausgereifte Technik, die lange Lebensdauer, die Verwendung regionaler Baustoffe sowie die Chance, bestehende Landschaftsstrukturen klima- und umweltfreundlich umzuwidmen. Zwar bleibt die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Batterien oder anderen Speichertechnologien umstritten, doch im Energiesystem der Zukunft könnten hybride Lösungen entscheidend sein. Parallel dazu entstehen weitere Speicheransätze – etwa mit Druckluft oder auf Basis chemischer Prozesse, jenseits klassischer Batterien. Mit welchen Fortschritten dort zu rechnen ist, wird ein kommender Beitrag beleuchten.

Bild oben: Die Druckrohrleitungen des Pumpspeicherkraftwerkes Hohenwarte II an der Saale in Thüringen. | Foto: Photo 2000 / Imago Images

-

Die Wärme aus der Tiefe

Geothermie ist ein möglicher Schlüssel zu klimaneutraler Wärme. Ein Gesetzentwurf und neue Verfahren könnten bestehende Hemmnisse beseitigen.

-

Eine Insel voller Energie

Auf der dänischen Insel Samsø wird mehr Energie erzeugt als verbraucht. Den Anstoß gab ein Ehepaar – den nötigen Schub engagierte Gemeinden.