Die Klimakosten der Kunststoffe

Ein Bericht von Jari Gärtner

Die Kunststoffindustrie sorgt für rasant wachsende CO₂-Emissionen. Um daran etwas zu ändern, müssen wir unseren Umgang mit Plastik ganz neu ausrichten.

Ob als Einwegverpackung für Lebensmittel, als Kunstfaser in der Kleidung oder als günstiger Baustoff für Häuser: Kunststoffe haben nahezu alle Bereiche unseres Alltags erobert. Hinter dieser Entwicklung steht eine Branche, deren Geschäftsfeld in den letzten fünf Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen ist: die petrochemische Industrie. Gemeinsam mit einer Handvoll multinationaler Konzerne hat sie immer neue Produkte aus Kunststoff ersonnen und in allen erdenklichen Formen und Farben auf den Markt geworfen.

Die massenhafte Produktion und Nutzung von Kunststoffen hat weitreichende Folgen für unsere Umwelt. Die für alle sichtbarste: Der Planet ist buchstäblich dabei zu vermüllen. So landeten im Jahr 2019 laut OECD 22 Megatonnen Kunststoff – das dreieinhalbfache Gewicht der Cheopspyramide – als Müll in der Umwelt. Tag für Tag verenden daran unzählige Meerestiere und Vögel, die Kunststoffteilchen verschlucken oder sich in ausgedienten Fischernetzen und Plastiktüten verheddern. Umweltorganisationen wie Greenpeace ist es zu verdanken, dass sich solche Bilder mittlerweile tief ins kollektive Gedächtnis der Menschen eingebrannt haben. Spätestens seit der Entdeckung des großen pazifischen Müllstrudels Ende der 1980er-Jahre wird die Abfallproblematik auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert – wobei eine Lösung bisher nicht wirklich in Sicht ist.

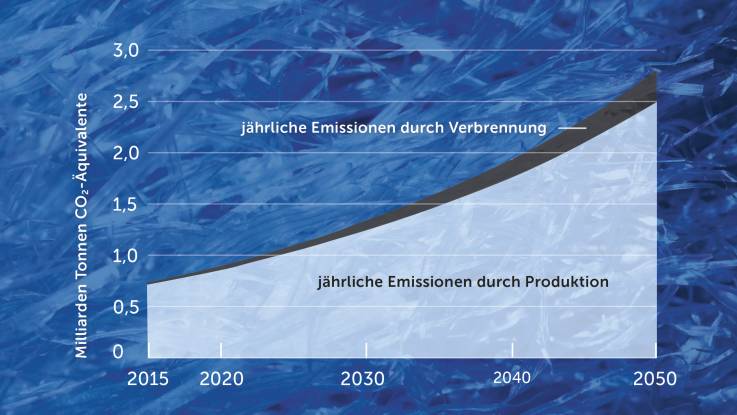

Unser übermäßiger Kunststoffkonsum hat aber noch weitere schwerwiegende, wenngleich zunächst unsichtbare Konsequenzen: Über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg setzen Kunststoffe immense Mengen an Emissionen frei. Allein im Jahr 2019 sind durch die Herstellung und Verbrennung von Kunststoffen mehr als 850 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre gelangt – und bereits zur Mitte des 21. Jahrhunderts könnte sich dieser Wert mehr als verdreifacht haben, auf dann 2,8 Milliarden Tonnen jährlich. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kam 2019 die Studie «Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet».

Besorgniserregende Treibhausgasemissionen

Setzt man die Zahlen in Relation, wird ihre Dimension greifbarer: Schon heute verursacht die Produktion und Entsorgung von Kunststoffen so viel Treibhausgas wie 189 Kohlekraftwerke. Wenn sich die Branche im selben Tempo weiterentwickle, würde diese Zahl bis 2050 auf schwindelerregende 615 Kohlekraftwerke anwachsen – der CO₂-Ausstoß läge dann bei rund 56 Gigatonnen.

Das wären, gemessen an den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, zehn bis dreizehn Prozent des verbleibenden Kohlenstoffbudgets – deutlich zu viel, möchte die Menschheit den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau begrenzen, so das Fazit der vom «Center for International Environmental Law» (CIEL) initiierten Studie. Zudem, so betonen die Autorinnen und Autoren, seien sie bei der Emissionsberechnung aufgrund der lückenhaften Datenlage eher zurückhaltend vorgegangen, sodass der tatsächliche Ausstoß der globalen Kunststoffproduktion wohl weitaus höher liegt.

Kunststoff wird vor allem da produziert, wo man Elektrizität großflächig

mit Kohle erzeugt.

Ein Forschungsteam der ETH Zürich bestätigt und konkretisiert diese Annahme – in einer 2021 im Fachmagazin «Nature Sustainability» veröffentlichten Studie zeigt es, dass sich der globale Kohlenstoff-Fußabdruck von Kunststoffen seit 1995 verdoppelt und im Jahr 2015 zwei Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent erreicht hat. Das entspricht 4,5 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Diese Ergebnisse beruhen auf einer ausgeklügelten Analyse der globalen Kunststofflieferketten, die unter anderem ein stärkeres Augenmerk auf regionale Besonderheiten richtet – etwa bei der Stromerzeugung für die Herstellung. «Kunststoff wird vor allem da produziert, wo man Elektrizität großflächig mit Kohle erzeugt, namentlich in China, Indonesien und Südafrika», erläutert Livia Cabernard, Hauptautorin der Studie. Tatsächlich haben die Industriestaaten in den letzten dreißig Jahren ihre Kunststoffproduktion zunehmend in Schwellenländer mit Kohleverstromung verlagert, weil die Energiekosten dort besonders niedrig sind.

Produktion deutlich klimaschädlicher als Entsorgung

Betrachtet man den kompletten Lebenszyklus von Kunststoffen, fällt auf, dass der Löwenanteil der Emissionen mit rund 90 Prozent nicht etwa bei der Entsorgung – also der Verbrennung – anfällt, sondern bei der Produktion und den vorgelagerten Prozessen. Das liegt größtenteils an den fossilen Ausgangsstoffen: Erdöl ist die gängigste Grundsubstanz, aber auch aus Erdgas und Kohle werden Kunststoffe synthetisiert – und fossile Rohstoffe nutzt man an zahlreichen Stellen als Brennstoff für die nötige Prozesswärme im Herstellungsverfahren. Doch schon weit vorher, etwa bei der Erschließung neuer Bohrplätze oder beim Bau von Pipelines, kommt es häufig zur Rodung ganzer Wälder oder zur großflächigen Zerstörung von Grasland – natürliche Kohlenstoffsenken werden so zu Emittenten. Die Förderung fossiler Rohstoffe ist zudem aufwendig: Häufig werden Öl, Gas und Kohle unter Tage abgebaut, was viel Energie erfordert, die wiederum größtenteils selbst aus fossilen Quellen stammt. Gleiches gilt für den Transport mit Tankschiffen, die überwiegend mit besonders umweltschädlichem Schweröl angetrieben werden. Und auch der Betrieb von Pipelines verbraucht Energie. Zudem entweicht aus Lecks und undichten Anlagen das Treibhausgas Methan – und im Zuge der Förderung wird vielerorts überschüssiges Erdgas abgefackelt.

Energieintensive Rohölraffinierung

Bis dann aus Rohöl endlich Kunststoff hergestellt werden kann, sind eine Reihe chemischer Verfahren notwendig, die ebenfalls allesamt viel Energie benötigen. Denn Rohöl ist kein homogener Rohstoff, sondern vielmehr ein Stoffgemisch aus bis zu fünfhundert Komponenten – vor allem Kohlenwasserstoffe, die erst einmal voneinander getrennt werden müssen.

Der gesamte Prozess erfordert enorm viel Hitze – und da diese vornehmlich aus Kohle, Öl oder Gas gewonnen wird, verwundert es kaum, dass die Raffinierung von Rohstoffen zur Herstellung von Kunststoff eine der treibhausgasintensivsten Branchen der verarbeitenden Industrie darstellt.

Cracken, Polymerisation und Plastifizierung

Naphtha, auch Rohbenzin genannt, ist der gängigste Ausgangsstoff für Kunststoff. Aus ihm werden allerdings auch Benzin, Diesel und Kerosin hergestellt. Da aber die Nachfrage nach den Kraftstoffen so hoch ist, reicht die gewonnene Menge an Naphtha nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken. Deshalb kommt ein weiteres energieintensives Verfahren zum Einsatz, das «Cracken», bei dem zunächst langkettige Kohlenwasserstoffe wie Heizöl in das kurzkettige Rohbenzin gespalten werden. Für die Kunststoffherstellung müssen die Molekülketten aber noch weiter verkürzt werden: Erst durch die erneute Verwendung großer Hitze können Monomere wie Ethylen und Propylen gewonnen werden.

Bei der Polymerisation werden diese kleinteiligen Moleküle zu einem Geflecht von sehr großen Molekülverkettungen verbunden. Erst dann kann der nun fertige Kunststoff in Form von Pulver oder Granulat an die Industrie geliefert werden. Dort wird er zur weiteren Verarbeitung – wiederum unter Druck und Hitze – zu einer homogenen Masse eingeschmolzen, ehe er in Form gebracht werden kann. Allein für das Cracken von Ethylen, Grundstoff des weltweit meistverbreiteten Kunststoffs Polyethylen, gibt die CIEL-Studie 213 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent pro Jahr an – was dem jährlichen Ausstoß von 45 Millionen Pkws entspricht. Zahlen wie diese verdeutlichen, welch immense Klimabelastung unser Verbrauch an Kunststoffen darstellt.

Kunststoff: Allrounder mit vielen Talenten

Mit Blick auf unseren heutigen Kunststoffkonsum scheint es fast so, als seien Polyethylen und Co. seit jeher fester Bestandteil unseres Alltags gewesen, dabei ist die Generation unserer Großeltern noch weitestgehend in einer Welt ohne Kunststoffe aufgewachsen. Für deren rasanten Aufstieg gibt es allerdings durchaus nachvollziehbare Gründe.

Als Werkstoffe sind Kunststoffe aufgrund ihrer Vielseitigkeit ganz weit vorne.

«Es sind eine ganze Reihe von Eigenschaften, die Kunststoffe als Material so besonders machen», holt der Chemiker Phillip Bendix vom Wuppertal Institut aus, wo er unter anderem im Bereich der Kreislaufwirtschaft forscht. Da wäre zunächst einmal ihre gute Formbarkeit: «Ähnlich wie ein Stück Schokolade lassen sich Kunststoffe aufschmelzen und anschließend in jede gewünschte Form bringen.» Verglichen mit anderen Materialien seien sie zudem ungemein leicht. Und durch die gezielte Beigabe von Zusätzen kann man ihre Materialeigenschaften fast beliebig beeinflussen. «Je nachdem, was benötigt wird, lässt sich so der passende Kunststoff kreieren – theoretisch existieren unendlich viele Varianten.» Eine hohe Festigkeit könne man etwa über die Zugabe von Fasern erzielen. «Als Werkstoffe sind Kunststoffe aufgrund ihrer Vielseitigkeit wirklich ganz weit vorne.»

Ein weiterer Erfolgsfaktor dürfe ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden: «Ihre Herstellung ist unheimlich billig», so Bendix. Der günstige Preis sei allerdings irreführend, spiegele er doch weder die Umweltfolgen noch die Gesundheitsschäden wider, die Kunststoffe nach sich zögen. «Eigentlich müssten diese Kosten auf den Preis aufgeschlagen werden», findet Livia Cabernard.

Triebfeder der Verschwendung: Bequemlichkeit

Neben seinen Vorzügen als vielseitiger und vor allem preiswerter Werkstoff ist bei unserem Verhältnis zu Kunststoff eine gehörige Portion Bequemlichkeit im Spiel. «Wenn ich meine Dosen im Unverpackt-Laden befülle oder darauf achte, Mehrwegverpackungen zu verwenden, bedeutet das mehr individuellen Aufwand», sagt Bendix. Kunststoffe haben längst unsere Art zu leben verändert, denn ihre Nutzung beschleunigt und vereinfacht im Alltag vieles. Und eine To-go-Mentalität, wie sie in westlichen Gesellschaften inzwischen selbstverständlich geworden ist, konnte überhaupt erst durch ihre Einführung aufkommen. Noch in den 1990er-Jahren kam die Menschheit mit halb so viel Kunststoff aus – und dennoch war sie als Zivilisation nicht unbedingt schlechter versorgt.

Bei Kunststoffverpackungen können wir den Verbrauch stark zurückdrehen.

Aktuell wird mehr als ein Drittel des Kunststoffs weltweit für Verpackungen verwendet – fast alles davon landet nach einmaliger Nutzung im Abfall. Solche Kunststoffverpackungen einfach durch andere Materialien zu ersetzen, würde aus Bendix’ Sicht aber zu kurz greifen: «Wenn wir alle Kunststofftüten durch Papiertüten ersetzen, nimmt sich das mit Blick aufs Klima nicht viel – deutlich effektiver wäre es, den eigenen Rucksack zu nutzen.» Aber auch Textilien und Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff besitzen oft eine besonders schlechte Ökobilanz, da auch sie einen vergleichsweise kurzen Lebenszyklus haben und kaum recycelt werden. In diesen Bereichen ließe sich daher ebenfalls einiges einsparen. Es gehe aber nicht um einen Totalverzicht – «Jacken aus Kunstfasern sind nicht unbedingt schlecht» –, sondern darum, abzuwägen, wie viele man davon tatsächlich benötige, betont Bendix. Dieser Ansatz gelte im Grunde für die meisten Kunststoffprodukte.

«Es gibt aber auch einige Anwendungsbereiche, wo Kunststoffe wirklich wichtig sind, weil deren gesellschaftlicher Nutzen schwerer wiegt als ihre negative Klimabilanz», gibt Bendix zu bedenken. Vor allem die Medizin falle ihm dabei ein: Hier seien selbst Einmalprodukte wie Gesichtsmasken oder Spritzen sinnvoll – allein schon, weil es fraglich sei, ob eine Sterilisation energetisch Sinn mache. «Auch beim Fahrzeugbau benötigen wir Kunststoffe, da sie das Potenzial haben, Autos deutlich leichter zu machen, gerade im Vergleich zu älteren Modellen mit Stahlkarosserie», so Bendix.

Recycling und Reduzierung

Wo Kunststoffe eine erheblich längere Nutzungsdauer von teilweise mehreren Jahrzehnten haben, wie im Bausektor oder im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau, fällt ihre Klimabilanz positiver aus. Neben den gängigen Standardkunststoffen wie Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE), Polystyrol (PS) oder Polypropylen (PP) werden hier auch technische Kunststoffe eingesetzt, die eine höhere Temperaturbeständigkeit haben und deren Herstellung teils um ein Vielfaches teurer ist. Das Recyceln solcher Kunststoffe macht daher auch aus wirtschaftlicher Perspektive mehr Sinn, wie das Beispiel der PET-Flaschen zeigt. Eine Kreislaufführung scheint künftig in vielen Bereichen denkbar. Bei Tür- und Fensterrahmen aus PVC funktioniert das bereits, obwohl es sich um einen Standardkunststoff handelt: Die Hersteller nehmen ihre Produkte zurück, um daraus erneut Granulat zu fertigen.

Tatsächlich ist eine drastische Reduzierung von Kunststoffen in vielen Bereichen sogar schwierig. «Oft lassen sie sich nicht einfach durch andere Materialien austauschen, da die Substitute noch klimaschädlicher sind», sagt Livia Cabernard. Man müsse zudem alle Auswirkungen im Blick haben: Frische Lebensmittel etwa halten sich eingeschweißt deutlich länger. Ohne Kunststoffverpackungen würde wohl noch weit mehr Nahrung im Abfall landen, wodurch sich wiederum der CO₂-Fußabdruck der Lebensmittelindustrie vergrößere.

Dennoch ist ein Großteil der Verpackungen überflüssig, auch bei Lebensmitteln – vor allem, wenn die Portionsgrößen immer kleiner und damit deren Verpackungsanteil immer größer wird. Auch beim Verpackungsdesign gibt es viel Verbesserungspotenzial, besonders in Sachen Recycling. Bisher scheitern die Recyclingbetriebe oftmals schon an der stofflichen Trennung der diversen Kunststoffe, denn nur wenn diese sortenrein vorliegen, können sie gleichwertig wiederverwendet werden. Ein darauf abzielendes Design würde dazu beitragen. Aber auch hier wird die Kostenfrage zum Hemmnis, solcherlei systemisch gedachtes Design habe seinen Preis. «Den meisten Unternehmen fehlt dazu der Anreiz», so Phillip Bendix. «Bisher gibt es im Übrigen lediglich ein Recycling-System, welches gut funktioniert: das der PET-Flaschen.»

Die Klimakosten müssen sinken – aber wie?

Die Kunststoffproblematik ist komplex: Die Produktion und der Konsum sind klima- und umweltschädlich. Zugleich sind Kunststoffe eng mit unserer Lebensweise verwoben und lassen sich nicht überall ohne Weiteres ersetzen. Dennoch existiert eine relativ offensichtliche Stellschraube: «Ein Hauptproblem liegt in der kohlebasierten Energiebereitstellung für die Produktion. Wenn wir hier auf Erneuerbare Energien umstellen, würde sich der CO₂-Fußabdruck von Kunststoff deutlich reduzieren», sagt Cabernard. In diesem Punkt sind sich die meisten Expertinnen und Experten einig – es bleibt allerdings kaum Zeit. Denn der Ausbau der Erneuerbaren schreitet dazu laut Bendix bei Weitem nicht schnell genug voran.

Wir müssen es schaffen, den Verbrauch zu senken.

Sollte die Kunststoffbranche in dem Tempo weiterwachsen, käme man wohl nicht hinterher. «Das größte Problem im Umgang mit Kunststoff liegt in unseren Köpfen – wir müssen es schaffen, den Verbrauch zu senken. Bei der wenigen Zeit, die uns verbleibt, ist das der einzig gangbare Lösungsansatz», so Bendix.

Überbewertet: Recycling und Biokunststoffe

Kunststoffrecycling hingegen, der bei der Industrie populärste Ansatz, ist bisher eine ziemliche Mogelpackung. So wurden laut OECD im Jahr 2019 weltweit gerade einmal neun Prozent recycelt. Und mehr als 30 Jahre nach Einführung des «Grünen Punktes» wird in Deutschland zwar fleißig Kunststoffmüll getrennt. Jahr für Jahr werden hohe Recyclingquoten erreicht; tatsächlich wird aber kaum etwas davon zu gleichwertigen Produkten wiederverwertet. «Idealerweise stellen wir uns Recycling als Kreislauf vor – doch in der Realität ist es eher eine Abwärtsspirale», gibt Bendix zu bedenken. Ein großer Teil des Kunststoffs landet zudem in der «energetischen Verwertung» – ein etwas schmeichelhafter Begriff für eine Art der Müllverbrennung, bei der zwar immerhin noch Energie und Wärme erzeugt, aber eben auch Treibhausgase freigesetzt werden.

Auch biobasierte Kunststoffe sind laut Bendix kein sinnvoller Weg aus der Krise. Als Grundlage wird häufig Zuckerrohr oder Mais genutzt, die Synthese sei dabei ähnlich energieaufwendig wie bei fossilbasierten Kunststoffen. «Zumal auf den Flächen auch Nahrungsmittel angebaut werden könnten. Das schlägt sich in den Ökobilanzen solcher Kunststoffe nieder: Meistens sind sie ein bisschen weniger CO₂-intensiv, dafür fallen aber die meisten anderen Indikatoren deutlich schlechter aus als bei fossilbasierten Kunststoffen», fügt Bendix hinzu.

Letztlich ist zur Problemlösung wohl auch eine starke Verringerung des Konsums unvermeidbar. All die Entscheidungen in Sachen Nachhaltigkeit auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abzuladen, wäre aber der falsche Weg. Wirksamer und gerechter wäre es, andere Akteure – wie Staaten und Unternehmen – stärker zur Verantwortung zu ziehen. Innerhalb der EU gibt es diesbezüglich immerhin erste Bemühungen. Im November letzten Jahres beschloss die Bundesregierung, den EU-Richtlinien zu Einwegprodukten aus Kunststoff zu folgen. Damit werden Hersteller ab 2025 zu einer finanziellen Kompensation verpflichtet, sollten diese Produkte wie To-go-Behältnisse sowie Tüten- oder Folienverpackungen nutzen.

Ein einheitlicher CO2-Preis böte einen Anreiz für nachhaltigeren Konsum.

Neben solchen Regelungen könnten vor allem überstaatliche Maßnahmen wirksame Instrumente darstellen. «Eine einheitliche CO₂-Bepreisung wäre wichtig – damit würde auch ein Anreiz für einen nachhaltigeren Konsum von Kunststoff geschaffen», so Cabernard. In eine ähnliche Richtung geht ein Vorhaben der Vereinten Nationen: Bis zum Jahr 2024 soll ein umfassendes globales Kunststoffabkommen erarbeitet und auf den Weg gebracht werden, das sowohl dem Ausstoß von Treibhausgasen als auch der Abfallproblematik zu Leibe rücken soll.

Als Maßnahmen diskutiert man nicht nur ein verbessertes Recycling, sondern erstmals auch Produktionsbeschränkungen für Kunststoffe. Es scheint also endlich Bewegung in die Sache zu kommen. Und die Tatsache, dass Anfang 2022 die UN-Mitgliedsstaaten einstimmig für ein solches Plastikabkommen votiert haben, kann man durchaus zum Anlass nehmen, den Ergebnissen mit einiger Zuversicht entgegenzublicken.

-

Zu viel für die Tonne

Ein Drittel aller Lebensmittel in Deutschland wird weggeworfen – was indirekt auch den Hunger im Globalen Süden vergrößert. Was muss hier geschehen?

-

Methan – das Expressklimagas

Methan verursacht mehr als ein Fünftel der Klimaerwärmung – umso wichtiger ist es, die menschengemachten Quellen des Treibhausgases auszumachen.