Die Entgletscherung der Welt

Ein Bericht von Benjamin von Brackel

Weltweit schmelzen die Gebirgsgletscher ab. Nicht nur alpine Bergsteiger bekommen das zu spüren, sondern auch ein großer Teil der Weltbevölkerung.

Am Anfang war es nur ein Verdacht. Wilfried Hagg wusste bereits, dass die Tage des Südlichen Schneeferners in den Bayerischen Alpen gezählt waren. Seit Jahrzehnten verlor Deutschlands ehemals größter Gletscher an Masse. Weil es ihm an Schatten fehlte und er sich nicht durch Lawinen von oben «ernähren» konnte, wie es der Glaziologe ausdrückt, war er schneller dahingeschmolzen als die anderen vier Gletscher hierzulande.

Erst hatte er sich in einzelne schmale Bänder aufgelöst, bis er sich in den 1980er-Jahren in zwei Becken teilte. Schließlich hatte Hagg im Jahr 2018 Luftaufnahmen ausgewertet, die belegten, dass die Eisoberfläche über die Jahre immer stärker eingesunken war. Der Glaziologe von der Hochschule München musste eigentlich davon ausgehen, dass sich der Gletscher nicht mehr bewegte. Wie ein Baum, der von außen noch intakt wirkt, aber innen längst von Fäulnis befallen ist.

Aber noch weigerte er sich, den Gedanken zuzulassen, dass der Gletscher kein Gletscher mehr war. Seit dem Jahr 2005 hatte Hagg den Südlichen Schneeferner untersucht. Und nun sollte auf einmal einer der fünf Gletscher Deutschlands verschwinden, welche die Glaziologinnen und Glaziologen liebevoll die «Little Five» nannten. «Diese Vorstellung hatte ich immer vor mir hergeschoben», erzählt Hagg am Telefon. «Ich dachte, dass ich das in meinem aktiven Berufsleben nicht mehr erleben werde; vielleicht einmal, wenn ich in Rente bin.»

Bei unter zwei Meter Eishöhe brauchen wir nicht mehr herkommen.

Doch am 22. September 2022 stattete er dem Südlichen Schneeferner wieder einmal einen Besuch ab. An jenem sonnigen Tag stapfte er mit dem Glaziologen Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München sowie mit Till Rehm und Laura Schmidt von der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus übers Eis, das frei von Schnee war und rau, sodass es ihren Wanderschuhen guten Halt bot. Hagg zog eine Plastikbox hinter sich her, «wie einen Hund übers Eis», erinnert sich Till Rehm. Ein Georadar: Eine Antenne in der Box sendet Radarstrahlen aus, die vom Felsboden reflektiert werden, ehe eine weitere Antenne sie wieder auffängt. Über die Laufzeit des Signals konnten Hagg und Mayer die Eisdicke bestimmen. Mayer hielt noch während der Messungen einen Laptop in den Händen und blickte auf eine grau schattierte Abbildung des Untergrunds. Er würde die Daten noch detaillierter auswerten müssen – doch für eine erste Abschätzung reichte es schon: Das Eis war an den meisten Stellen nur noch maximal ein oder zwei Meter mächtig.

«Bei unter zwei Meter Eishöhe brauchen wir nicht mehr herkommen», sagte Hagg. Mayer und er würden dann die Messreihe am Südlichen Schneeferner, die bis ins Jahr 1892 zurückreicht, nicht weiter fortsetzen. Allen war klar, was das bedeutet: Der Gletscher war keiner mehr.

Gletscher weltweit auf dem Rückzug

Durch den Klimawandel und die damit einhergehende Erderwärmung ziehen sich auf der ganzen Welt die Gebirgsgletscher zurück. Die ersten sind bereits verschwunden – darunter der Okjökull auf Island. Dem Bericht des Weltklimarats zufolge haben die Gletscher allein seit dem Jahr 1993 insgesamt 6.200 Gigatonnen an Masse verloren, was die Weltmeere um über 17 Millimeter angehoben hat. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts dürften zumindest die europäischen Gletscher fast vollständig verschwunden sein, selbst wenn es gelingen sollte, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen.

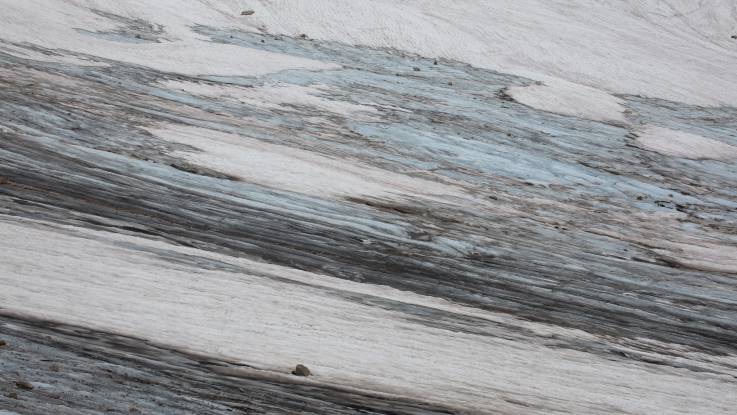

An einem wolkenverhangenen Tag im Juli steht Till Rehm auf dem Dach des Schneefernerhauses auf 2.650 Meter Höhe unterhalb des Gipfels der Zugspitze. Der wissenschaftliche Koordinator der Umweltforschungsstation blickt durch seine Nickelbrille übers Zugspitzplatt: erst auf ein etwa zwei Kilometer entferntes Schneefeld von der Größe eines Handballfelds – darunter liegen die Reste des Südlichen Schneeferners. Dann nach rechts, wo sich direkt unter ihm ein wesentlich größeres Eisfeld auftut. Die hellblauen Eisflächen lugen aus einer Schneeschicht heraus, die bereits stark abgeschmolzen ist, und bilden ungleichmäßige Formen. Von oben sieht er aus wie eine prähistorische Landkarte: der Nördliche Schneeferner.

Im 19. Jahrhundert waren der Nördliche und der Südliche Schneeferner noch vereint und das Zugspitzplatt komplett vergletschert. Plattachferner hieß der 300 Hektar große Gletscher damals. Auf seinem Weg ins Tal schliff, polierte und zerklüftete er den Untergrund. Er schob den Schutt unter sich her und formte dabei das Gebirgstal samt der kuppigen Grundmoränenlandschaft hinter dem Gletscher. Heute existieren fast nur noch diese Hinterlassenschaften. Vom Gletscher selbst sind gerade mal 15 Hektar geblieben. «Ein kümmerlicher Rest», meint Rehm. Der nächste Kandidat, dem bald der Gletscherstatus entzogen werden könnte.

Ein eisiger Wind bläst dem drahtigen Mann mit der Kurzhaarfrisur ins Gesicht. Wo sich einst die Gäste des ehemaligen Hotels sonnten, die mondäne Höhenlage genossen und Portwein, Sherry oder Mokka tranken, ragen beim Schneefernerhaus nun lauter Messgeräte in den Himmel. Rehm kümmert sich seit 17 Jahren darum, dass sie nicht eingeschneit werden, dass sie ohne Unterbrechung Daten erheben und dass all die Menschen, die hier getrennt voneinander forschen, auch Zugriff darauf haben und sie nutzen können. Der Großteil ihrer Forschung dreht sich ums Verschwinden des Eises im Zuge des Klimawandels.

Die Gletscherschmelze ist umkehrbar – theoretisch

Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zählen die Gebirgsgletscher zu den sogenannten Kippelementen im Erdsystem. Überschreiten sie infolge der Erwärmung eine gewisse Schwelle, nehmen sie einen vollkommen anderen Zustand an und können nicht mehr in ihren alten Zustand zurückkehren – oder nur über lange Zeiträume, die für die Menschheit nicht mehr relevant sind.

Der Glaziologe Christoph Mayer sieht das anders. Ein Vergleich zwischen dem Grönländischen Eisschild und den Alpengletschern mache das deutlich: Angenommen, die Alpengletscher verschwänden komplett und der Menschheit gelänge es, die Erde wieder auf das vorindustrielle Niveau abzukühlen – was derzeit allerdings utopisch erscheinen muss –, dann würden sich die Gletscher zurückbilden. Es finge damit an, dass ein Teil des Schnees, der im Winter und Frühling gefallen ist, einen ganzen Sommer übersteht. Danach fällt eine neue Lage Schnee darauf, von der wieder ein Teil den nächsten Sommer überlebt. Der Druck in der wachsenden Schneeschicht nimmt zu, und schon nach wenigen Jahren presst die Auflast die Luft aus dem Paket und die Schneekristalle verwandeln sich zu Eis.

Nach ein paar Jahrhunderten oder Jahrtausenden wäre der alte Zustand wiederhergestellt. Das gälte jedoch nicht für Grönland, sagt Mayer. Wenn dort erst einmal der kilometerdicke Eispanzer abgeschmolzen sei, müsste sich das Eis von einer viel tieferen Lage wieder aufbauen, die dementsprechend wärmer ist. Selbst im Falle einer Rückkehr zu vorindustriellen Temperaturen auf der Welt wäre das dann nicht mehr möglich. «Wenn dort die Eiskappe weg ist, ist auch kein Gebirge mehr da, auf dem es schneien kann», sagt der Glaziologe. «Denn der Eispanzer selbst ist Grönlands Gebirge.»

Wenn es einen Kipppunkt gibt, dann sind wir über diesen zumindest in Europa längst hinaus.

Ob die Gletscherschmelze nun noch umkehrbar ist oder nicht: Eine Gruppe um den Klimaforscher David Armstrong McKay von der britischen Universität Exeter hat im September 2022 die Gebirgsgletscher den Kipppunkten zugeschlagen. Weil der Verlust der Gletscher so «beträchtliche Auswirkungen für den Menschen» haben werde, stufen sie die Gebirgsgletscher in ihrer Übersichtsstudie im Fachjournal «Science» als «Kippelemente mit Auswirkungen auf bestimmte Regionen» ein. Ein Überschreiten des Kipppunkts erwarten sie bei 1,5 bis 3 Grad Celsius.

Dazu meint Mayer: «Wenn es einen Kipppunkt gibt, dann sind wir über diesen zumindest in Europa längst hinaus.» Das habe auch mit der Trägheit der Gletscher zu tun. So gebe es zwar Untersuchungen anhand von fossilen Holz- und Torfresten, die zeigen, dass viele Gletscher in den Alpen bereits in mehreren besonders warmen Phasen des Holozäns, dem sogenannten «Klimaoptimum», stärker zusammengeschrumpft waren, als sie es heute sind. «Das täuscht aber über die Tatsache hinweg, dass der Rückzug der Gletscher der klimatischen Entwicklung deutlich hinterherhinkt», sagt Mayer. «Selbst wenn wir von heute auf morgen die weitere Erderwärmung stoppen, würden die Gletscher noch rund die Hälfte ihrer derzeitigen Masse verlieren.»

Wenn Gletschern der Schnee abgegraben wird

Vom Schneefernerhaus steigt Till Rehm in die hauseigene Seilbahn. Unten angekommen, stapft der 50-Jährige durch den Schnee und rutscht auf seinen Stiefeln eine Flanke auf dem Schnee hinab, als hätte er Skier unter den Füßen. Einst war er begeisterter Skifahrer, aber als Carvingskier und Kunstschnee aufkamen, hängte er seine Bretter an den Nagel. Es plätschert am Nördlichen Schneeferner. In diversen Rillen im Eis fließt das Schmelzwasser in Richtung Tal. Kleinere Schmelzwasserseen haben sich gebildet, weshalb Rehm nun stehen bleibt, um nicht einzubrechen. Wolken ziehen auf, es wird dunkel und donnert. Rehm zupft sein Handy aus der Thermojacke, ruft einen Kollegen im Schneefernerhaus an. «Was sagt unser Blitzmesser?», fragt er. Entwarnung, noch weit genug weg.

Als Rehm vor 17 Jahren hier seine Arbeit begann, erstreckte sich unterhalb der Forschungsstation noch eine gleichmäßige Eisebene. Heute fallen links und rechts einer Lifttrasse bis zu 20 Meter tiefe Mulden ab. Weil die Pistenraupen den Schnee im Frühling von den Rändern des Gletschers hin zum Lift schieben, um dessen Stützen zu stabilisieren, und außerdem Schnee für das Iglu-Dorf abgraben, wo Touristinnen und Touristen in Iglus auf Fellen übernachten, beschleunigen sie den Niedergang sogar noch (mit «Naturkulisse ‹at its best›» bewirbt der Anbieter das Iglu-Dorf). Wenig hilfreich sind auch der Dreck und Saharastaub in der Luft, der die ganze Landschaft hin und wieder gelblich koloriert. Rehm pflückt etwas von der dunklen Schlacke zwischen einer Eis- und Schneeschicht ab, eine Mischung aus Ruß, Kalksteinpartikeln und Mikroben. «Des is a Scheiß für die Albedo», schimpft er und meint damit, dass die dunklere Oberfläche mehr Sonnenstrahlen absorbieren kann und das Eis dadurch noch schneller schmilzt.

Ob der Nördliche Schneeferner überhaupt noch ein Gletscher ist, darüber herrscht Uneinigkeit. «Das ist ein Toteisfeld, das vor sich hin taut», meint Rehm. Christoph Mayer sieht das anders: Die 27 Meter Eisdicke, die er an dessen tiefster Stelle im vergangenen Jahr noch gemessen hat, sei für einen so kleinen Gletscher «ganz ordentlich». Mayer spricht von einem «vernünftigen Eiskörper». Hinzu komme die Ausdehnung auf immerhin 15 Hektar.

Das dritte Kriterium für einen Gletscher ist die Bewegung: Wenn das Eis fließt, bilden sich u-förmige Deformationsmuster, da sich der Gletscher in der Mitte schneller bewegt als am Rand. Beim Nördlichen Schneeferner sind diese bogenförmigen Muster noch zu sehen. Viel Bewegung, das räumt auch der Glaziologe ein, sei aber nicht mehr zu erkennen.

Kommt der Gletscher zum Stillstand, hört er auf, einer zu sein.

Ein Gletscher kann sich auf zwei Arten bewegen: Deformation oder Gleiten. Entweder er klebt am Hang fest, während sich die Eismasse darüber verformt und langsam den Hang hinunterzieht. Mayer vergleicht das mit Honig, der mit seiner untersten Schicht auf einem schrägen Brett kleben bleibt, während der obere Teil die Schräge hinabkriecht. Oder aber der Gletscher gleitet am Boden entlang. Das ist der Fall, wenn durch die Druckauflast das Eis an der Sohle den Schmelzpunkt überschreitet und einen Wasserfilm bildet, sodass der Gletscher über das Gestein gleiten kann. Manchmal ist auch beides möglich. Um beim genannten Beispiel zu bleiben, würde man also zuerst das Brett nass machen und dann Honig daraufkippen. So bewegte sich einst der Plattachferner.

Rehm steht nun mitten auf dem Nördlichen Schneeferner, als es erneut donnert – und zwar deutlich lauter als beim ersten Mal. Der Chiemgauer stiefelt vom Gletscher weg und einen schneebedeckten Hügel hinauf. Es wird noch dunkler. Sein Handy klingelt, ein Kollege vom Schneefernerhaus meldet sich. Das Gewitter komme näher und sei nur noch wenige Kilometer entfernt. «Ah, ziagts nei», sagt Rehm und beschleunigt seinen Schritt den Berg hinauf. Wir retten uns in die letzte Bahn nach oben.

Alpenhütten und Wanderwege bedroht

Im Schneefernerhaus setzen wir uns in einen Nebenraum des ehemaligen Speisesaals, Rehm wärmt sich die Hände an seiner Kaffeetasse. Zehn bis fünfzehn Jahre gibt er dem Nördlichen Schneeferner noch, dann würden die verbliebenen Eisreste von Schutt begraben. Sentimental wird er deswegen aber nicht. «Der hat schon an meinem ersten Arbeitstag armselig ausgesehen», sagt er. «Wenn der Gletscher weg ist, dann ist da halt eine Mulde.» Abgesehen vom ästhetischen Verlust passiere nichts. «Es wird weder gefährlich, noch werden wir verdursten», sagt er.

In anderen Ländern sei das freilich anders. Schon in Österreich oder der Schweiz würden ganze Landschaften wegsacken, nachdem die Gletscher sich zurückgezogen haben. Rehm hat das selbst erlebt: Im Mai 2005 war er mit seiner Frau in der Schweizer Gemeinde Grindelwald wandern. Die beiden wollten das Schreckhorn besteigen, einen Viertausender. Weil es zu schütten begann und aus einem Rinnsal ein Fluss wurde, der schnell faustgroße Gesteinsbrocken mit sich riss, mussten sie umkehren.

Im folgenden Jahr kamen sie wieder, und als sie die Stelle erreichten, wo sie im Jahr zuvor in der Stieregghütte noch einen Kaffee getrunken hatten, sahen sie auf der Wiese nur noch einen Teil des Grundrisses, wobei eine Ecke fehlte – dort ging es jäh in die Tiefe.

Unterhalb der Stieregghütte war eine Moräne abgegangen, ausgelöst durch den Rückzug des Unteren Grindelwaldgletschers, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler später rekonstruierten. «Ein Eispfropf vor dem Gestein hatte sich gelöst», erklärt Rehm. Weil sich die Abrisskante direkt an die Stieregghütte verschoben hatte, musste diese aufgegeben und von der Grindelwalder Feuerwehr kontrolliert abgebrannt werden.

Auch die traditionsreichen Alpenvereine bekommen inzwischen Probleme, weil die Wanderrouten über die Gletscher immer unsicherer werden. Fehlen Schneebrücken, klaffen Gletscherspalten, manche Übergänge sind von Wanderern gar nicht mehr begehbar. Und schmilzt das Eis der Gletscher, löst sich das Geröll darunter, und Steinlawinen können ins Tal abgehen. Dann gibt es noch die Gletscherseen, die sich vor der Endmoräne aufstauen und die darunterliegenden Dörfer bedrohen.

Flut aus Gletscherwasser

Seit dem Jahr 1990 hat sich die Zahl der Gletscherseen sowie ihre Fläche und ihr Volumen weltweit jeweils um rund 50 Prozent vergrößert, heißt es in einer Studie im Fachjournal «Nature Communications» vom Februar 2023. Und damit steigt auch das Risiko für Ausbrüche, also das Bersten des Gletscherseeufers – besonders in den Anden oder in den Hochgebirgen in Asien, wo es noch wesentlich größere Gletscher als in Europa gibt. Sie werden zwar länger bestehen als unsere, doch die Folgen ihres Abschmelzens sind schon heute zu spüren. Am größten sei die Gefahr in China, Pakistan und Indien sowie in Peru. Allein in Pakistan leben mehr als zwei Millionen Menschen in Gebieten, die potenziell von Gletscherseeausbrüchen bedroht sind.

Im Mai 2022 kam im nordpakistanischen Hunzatal ein Gletscher während einer Hitzewelle ins Rutschen, da sich zwischen seiner Unterseite und dem Felsgestein ein Wasserfilm gebildet hatte. Die Gletscherzunge schob sich in einen Gletschersee, der über Wochen anschwoll und schließlich ausbrach. Als die Wassermassen über den Fluss Schyok die Stadt Hassanabad erreichten, zerstörten sie Häuser, demolierten sie ein Wasserkraftwerk und brachten sie eine Brücke zum Einsturz, über die eine der wichtigsten Transportrouten nach China verläuft.

Katastrophenfälle wie diese drohen häufiger einzutreten. Laut der «Science»-Studie könnten die Gletscher in den Hochgebirgen Asiens bei einer globalen Erwärmung von zwei Grad Celsius irgendwann den Höhepunkt ihrer Schmelzwassermenge erreichen, anschließend gehe es in die andere Richtung. Und es gelange immer weniger Wasser aus der Gletscherschmelze in die Flüsse.

Wasserturm für ein Viertel der Weltbevölkerung

Bliebe dieses Wasser allerdings zunehmend aus, könnte dies drastische Folgen für die Wasserversorgung zahlreicher Länder nach sich ziehen. So für das Hochland von Tibet: Diese in 4.000 Meter Höhe gelegene Region ist so etwas wie ein gigantischer Wasserturm, der rund ein Viertel der Weltbevölkerung mit Wasser versorgt. Aus dem Wasser, das sich dort sammelt, speisen sich so gewaltige Flüsse wie der Ganges, der Mekong und der Jangtse. Allerdings ist dieser Wasservorrat in Gefahr: Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts könnte er sich mancherorts erschöpfen, sollte die Weltgemeinschaft beim Klimaschutz nicht weitaus entschiedener vorgehen. Für Teile Nordindiens und Pakistans würde dann die Wasserversorgung nahezu zusammenbrechen, für Teile Zentralasiens und Afghanistans sogar vollständig, so das Ergebnis einer Studie, die im August 2022 im Fachblatt «Nature Climate Change» erschienen ist.

Die Forscherinnen und Forscher fanden unlängst auf Basis von Satellitenmessungen und Bodenbeobachtungen heraus, dass der Wasserspeicher in Tibet während der vergangenen zwanzig Jahre bereits im Schnitt mehr als zehn Milliarden Tonnen pro Jahr – das fünffache Volumen des Chiemsees – verloren hat. Zwar dehnten sich vor allem in den geschlossenen Becken im Innern des Hochlands von Tibet auch Seen aus und manche Gletscher gewannen an Masse, über das gesamte Plateau hinweg überwogen jedoch klar die Verluste.

Die Wasserversorgung wird bis zur Mitte des Jahrhunderts definitiv nicht mehr den Bedarf flussabwärts decken.

Die Autorinnen und Autoren haben zwei Weltregionen als Hotspots ausgemacht, die in Zukunft besonders stark von Wassermangel betroffen sein dürften: das Amudarja-Becken in Zentralasien, das sein Wasser vor allem aus dem westlich des tibetischen Plateaus gelegenen Pamir-Gebirge erhält, sowie das Indus-Becken in Südasien. Sie hängen vom Schmelzwasser ab, das Schnee oder Gletscher liefern. Und sie dürften den Berechnungen zufolge am meisten Wasser verlieren, wenn die Temperaturen weiter steigen.

Damit könnte schon bis 2050 die Wasserversorgung für Hunderte Millionen Menschen zusammenbrechen. «Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Wassermengen von den Gebieten flussaufwärts bis zur Mitte des Jahrhunderts definitiv nicht mehr den Wasserbedarf in den Gebieten flussabwärts decken werden», sagt die chinesische Hydrologin Xueying Li von der Tsinghua-Universität in Peking, die Hauptautorin der Studie. «Wir sollten also schon heute etwas tun, um diese Becken zu schützen.»

Schmelze bis in die höchsten Regionen

Erst Mitte Juli war Christoph Mayer im Pamir-Gebirge. Es war heiß und die Flüsse sprudelten dank des stetigen Nachschubs an Schmelzwasser aus den Gletschern nur so in die Täler, erinnert er sich. Ein Segen für die trockene Region. Der Glaziologe wollte zum Fedtschenko im tadschikischen Nationalpark, einem der größten Gletscher Asiens. Diesen beobachtet er seit vielen Jahren, unter anderem mithilfe von Radargeräten. Und er konnte feststellen, dass die Gletscherzunge seit dem Jahr 2010 stetig an Dicke verliert – rund einen Meter pro Jahr. «Da schmelzen gewaltige Mengen an Eis ab», sagt Mayer. «Und das inzwischen sogar bis in die höchsten Regionen des Gletschers, die lange für stabil gehalten worden waren.»

In wenigen Jahrzehnten werden die Gletscher so klein sein, dass im Sommer das Wasser dort fehlt, wo es am dringendsten gebraucht wird.

Den Gletscher konnten sie in diesem Jahr nicht erreichen, da sie keinen Piloten fanden, der so hoch im Gebirge landen wollte. Deshalb machten sie sich auf den Weg zu einem kleineren Gletscher namens «Con Kyzyl Suu» auf dem Tupchak-Plateau. An einem Straßenabschnitt holperte der Geländewagen über Schotter und größere Steine, die ein Raupenfahrzeug erst einige Tage zuvor zusammengeschoben hatte, um den Weg notdürftig zu reparieren. Die Einheimischen zeigten der Gruppe ein Handyvideo, wie die Straße zwei Wochen zuvor auf 200 Meter Länge von einer Sturzflut weggerissen worden war – ausgelöst durch den Ausbruch eines Schmelzwassersees am Borolmas-Gletscher.

Während die Gletscherseeausbrüche schon heute zu ernsthaften Problemen führen, gilt das für die Wasserverfügbarkeit erst in der Zukunft. «Noch nehmen die Schmelzwassermengen ja eher zu», sagt Mayer. «Aber in wenigen Jahrzehnten werden die Gletscher so klein sein, dass im Sommer das Wasser dort fehlt, wo es am dringendsten gebraucht wird.»

Krisenregionen droht nun auch noch Wasserarmut

Um die abzusehende Katastrophe samt Hungersnöten, kriegerischen Konflikten und Flüchtlingsströmen abzuwenden, empfehlen die Autorinnen und Autoren der «Nature Climate Change»-Studie deshalb, den weltweiten CO2-Ausstoß zu begrenzen. Denn im Gegensatz zum untersuchten 2,7-Grad-Szenario für das Ende dieses Jahrhunderts wären in einem Zwei-Grad-Szenario die Auswirkungen deutlich kleiner. «Ein Szenario mit substanziellem Klimaschutz würde wahrscheinlich einen Kollaps der Wasserverfügbarkeit für die beiden Hotspot-Regionen verhindern», schreibt der US-Klimaforscher und Mitautor der Studie Michael Mann von der Pennsylvania State University in einer E-Mail.

Die Gletscher in Deutschland dürften hingegen nicht mehr zu retten sein. Einst majestätische Eisgebilde werden grauen Schuttlandschaften weichen. Am Rande des Nördlichen Schneeferners türmt sich schon heute nacktes, einst von Eis überzogenes Geröll. Ein Anblick, an den wir uns gewöhnen müssen? Nicht unbedingt. Sind die letzten Reste der Ferner erst dahingeschmolzen und dringt die Wärme zunehmend in die Hochalpen vor, wird sich auch die Vegetation weiter gipfelwärts ausbreiten. Wenn man am Rande des Nördlichen Schneeferners genau hinsieht, erkennt man inmitten der Felsbrocken zwei Stängel des Rundblättrigen Hellerkrauts mit seinen lilafarbenen Kronblättern, die wegen ihres Aromas Gämsen anlocken. Dort, wo über Jahrtausende die Eisriesen geherrscht haben, erobert sich die Natur nach und nach ihren Raum zurück.

-

Aus Eis wird Flut

Der grönländische Eisschild verliert zunehmend an Masse. Gelingt es nicht, das Abschmelzen zu bremsen, könnte der Meeresspiegel um sieben Meter steigen.

-

Westantarktis: Ist der Eisschild noch zu retten?

Einige Eisschilde der Westantarktis verlieren immer schneller an Eismasse. Manche Wissenschaftler sehen bereits einen Kipppunkt überschritten.