Es steht Spitz auf Knopf

Ein Essay von Benjamin von Brackel und Toralf Staud

Mittlerweile ist klar, dass das Pariser 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Das wirft auch ein neues Licht auf die Klimakipppunkte. Was bleibt zu tun?

Einige der größten Finanzinstitute der Welt veröffentlichten im Frühjahr 2025 Prognosen zum Klimawandel. Darin stellten sie die Frage, ob sich die Erderwärmung noch auf zwei oder gar 1,5 Grad begrenzen lasse – wie es die Weltgemeinschaft im Pariser Klimavertrag beschlossen hatte. Ihre Antwort: Nein. «Wir erwarten nun eine 3-Grad-Welt», heißt es beispielsweise in der Analyse von Morgan Stanley, einer Investmentbank mit Hauptsitz in der New Yorker Wallstreet. Laut Klimaexpert:innen würde das «unter anderem zu katastrophalen Hitzewellen, Überschwemmungen und wirtschaftlichen Krisen führen». Eine der Ursachen für diese düstere Vorhersage sei die Politik von US-Präsident Donald Trump, der den Ausstieg aus dem Pariser Klimavertrag per Dekret beschlossen hat, Fördergelder für Erneuerbare Energien massiv kürzt und fossile Energien wiederbelebt («Drill, baby, drill!»). Geht es nach seinem Willen, sollen demnächst auch in Alaska große Gebiete für die Ölförderung freigegeben werden.

Eine 3-Grad-Welt werde zu ökonomischen Verwerfungen und weiteren Erschütterungen führen, warnte der Bericht der Investmentbank – um im gleichen Atemzug für Aktien von Klimaanlagen-Herstellern zu werben, schließlich verfüge dieser Markt über ein erhebliches Wachstumspotenzial.

Wir betreten jetzt die Risikozone.

Inzwischen ist klar, dass die Weltgemeinschaft ihr selbstgestecktes Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht mehr erreichen wird. Dafür gibt es, Stand der wissenschaftlichen Einschätzung heute, einfach kein plausibles Emissionsszenario mehr. Auch das 2-Grad-Ziel rückt zunehmend außer Reichweite. Gerade jenseits dieser Schwelle beginnt die Zone, in der das Überschreiten erster Kipppunkte im Erdsystem nicht mehr bloß möglich, sondern sogar wahrscheinlich wird. Die Klimaforschung versteht darunter die Gefahr, dass zentrale Teile des Erdsystems – etwa Eisschilde, Regenwälder oder Meeresströmungen – in einen anderen Zustand übergehen, und das oft abrupt und unumkehrbar. «Wir betreten jetzt die Risikozone», sagt der Klimaforscher Nico Wunderling vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). «Auf jeden Fall.»

Als Hans Joachim Schellnhuber 2007 den Begriff der Kipppunkte in der Klimaforschung einführte, galt das Thema zunächst als zwar spannendes, aber doch eher theoretisches Forschungsfeld. Das hat sich inzwischen geändert – nicht nur, weil die Menschheit bis heute immer mehr Kohlendioxid ausgestoßen hat, sondern auch, wie neuere Studien zeigen, weil einige Kippelemente instabiler sind als lange angenommen. Im Herbst 2018 starteten wir im Energiewende-Magazin eine Serie über Kipppunkte und dieser Text bildet vorerst den Abschluss. Im Juni 2025 erschien weiterführend das Buch «Am Kipppunkt». In den Jahren dazwischen haben sich die wissenschaftlichen Warnungen noch einmal deutlich verschärft.

Wenn die politisch Verantwortlichen beim Klimaschutz versagen, dann wird das das Einzige sein, was von uns in Erinnerung bleibt.

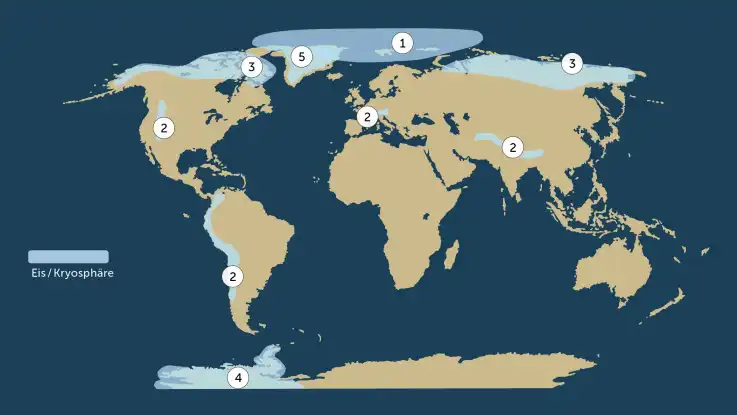

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift «Nature Communications» erschienene Studie hat die drohende Entwicklung etwa für die großen Eisschilde beschrieben und die aktuelle Forschung dazu zusammengefasst. Um das Abschmelzen des grönländischen und westantarktischen Eises noch zu verhindern, so die zentrale Aussage, müsste die globale Erwärmung nicht nur auf dem derzeitigen Niveau gestoppt, sondern idealerweise sogar wieder unter ein Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Stand gesenkt werden. Selbst das nicht mehr erreichbare 1,5-Grad-Ziel könnte sich bereits als zu schwach erweisen. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklung, insbesondere in den USA, erscheint jedenfalls eine Senkung der globalen Durchschnittstemperatur unter das heutige Niveau als utopisch.

Nach Einschätzung der Klimaforschung müssen wir uns daher auf das Abschmelzen riesiger Eispanzer und damit verbunden auf einen Meeresspiegelanstieg um mehrere Meter in den nächsten Jahrhunderten einstellen. «Wir hinterlassen ein Schlamassel für jede Generation, die nach uns kommt», sagt Benjamin Strauss, Leiter und Chefwissenschaftler des US-Wissenschaftsportals «Climate Central». «Wenn die politisch Verantwortlichen beim Klimaschutz versagen, dann wird das das Einzige sein, was von uns in Erinnerung bleibt.»

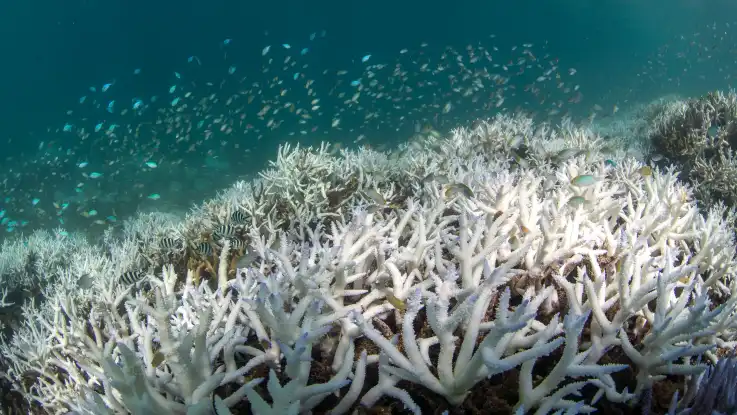

Abschied von marinen Biotopen

Die Menschheit dürfte das Überschreiten eines anderen Kipppunkts bereits deutlich früher zu spüren bekommen: den Kollaps tropischer Korallenriffe. Diese faszinierenden Unterwasserökosysteme beherbergen rund ein Viertel aller marinen Lebewesen. Weil sich die Ozeane erwärmen, kommt es immer häufiger zu Korallenbleichen: Steigt die Wassertemperatur auf über 30 Grad Celsius, stoßen die Polypen die mit ihnen in Symbiose lebenden winzigen Algen ab und verlieren dabei ihre Farbe. Geschieht das wiederholt, sterben weite Teile der Riffe und es überleben bestenfalls noch einzelne hitzeresistente Arten, wenn überhaupt.

Laut einer 2024 im Fachmagazin «Science Advances» erschienenen Studie könnten sich die Phasen mit Hitzestress bis 2080 so weit ausdehnen, dass Korallenbleichen nicht mehr erst im Spätsommer auftreten, sondern bereits im Frühjahr – in einer besonders empfindlichen Phase ihres Lebenszyklus: der Laichzeit. Dann steigen Eier und Spermien zur Wasseroberfläche auf und werden befruchtet, anschließend siedeln sich die Larven im Riff an. In dieser sensiblen Phase könnten Bleichen, so die Autor:innen, «irreversible Auswirkungen auf die Populationsdynamik» haben und schließlich «zu einem großflächigen Korallensterben führen». Nur wenn es der Menschheit gelinge, den CO2-Ausstoß rasch zurückzufahren und die Erderwärmung gleichzeitig bei unter zwei Grad Celsius zu halten, ließen sich «noch ein paar Riffe retten».

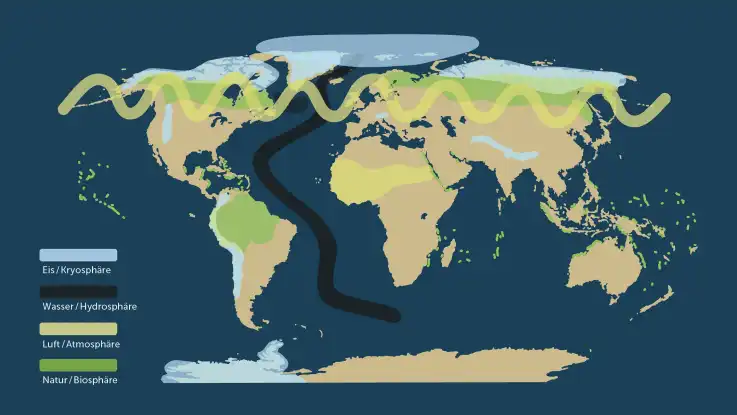

Mögliche Kippelemente im Erd- und Klimasystem

Wie steht es um den Golfstrom?

Selbst das Abreißen der Atlantischen Umwälzzirkulation (AMOC) – jenes Systems von Meeresströmungen, zu dem auch der Golfstrom gehört und das Europa mit Wärme versorgt – ist inzwischen kein undenkbares Szenario mehr. Ende Mai 2025 haben zwei Erdwissenschaftler von der University of California im Fachblatt «Communications Earth Environment» auf der Basis von Daten der Meeresoberflächentemperaturen und des Salzgehalts vorgerechnet, dass sich die AMOC seit 1900 bereits um rund zwölf Prozent abgeschwächt habe. Die Entwicklung zeigt sich in dem Kältefleck vor der Küste Grönlands, dem sogenannten «Cold Blob». Es ist die einzige Region auf der Welt, die sich abkühlt und nicht erwärmt. Laut Weltklimabericht werde sich die Abschwächung der Umwälzzirkulation weiter fortsetzen. Das Risiko, dass das System in diesem Jahrhundert noch kippt, sei hoch, schreiben Wissenschaftler um René van Westen von der Universität Utrecht. Auch wenn ein vollständiger Kollaps weitere hundert Jahre auf sich warten ließe: Der Niedergang wäre nicht mehr aufzuhalten.

Wir haben die Bühne bereitet für Abweichungen, die größer und weniger vorhersagbar sein werden als alles, was wir zuvor gesehen haben.

Wie konnte es zu dieser brisanten Lage kommen? Wir hätten das Schlimmste durchaus verhindern können – doch wir taten es nicht. Jedenfalls nicht schnell genug und nicht in dem Umfang, der nötig gewesen wäre. Stattdessen bewegen wir uns in kleinen Schritten, zögerlich, fast widerwillig. Wir sind Meister darin, Ausreden zu finden, um Eingriffe in unsere alltäglichen Gewohnheiten abzuwehren; Eingriffe, die unseren Lebensstandard vielleicht kurzfristig einschränken, uns langfristig aber die äußerst vorteilhaften klimatischen Bedingungen des Holozäns erhalten könnten. «Geblendet von unseren eigenen Errungenschaften, haben wir vergessen, dass wir vollkommen in eine viel ältere, viel mächtigere Welt eingebettet sind, deren Fortbestehen wir als selbstverständlich vorausgesetzt haben», schreibt die norwegische Geologin Marcia Bjornerud 2020 in ihrem Buch «Zeitbewusstheit». «Wir scheuen zwar die kleinsten Veränderungen, haben aber […] die Bühne bereitet für Abweichungen, die größer und weniger vorhersagbar sein werden als alles, was wir zuvor gesehen haben.»

Was für ein Missverhältnis! Lieber, so scheint es, lassen wir Ozeanzirkulationen abreißen, Eisschilde kollabieren, Wälder verbrennen, tropische Korallenriffe verenden – und vernichten damit einige der wunderbarsten, faszinierendsten Lebenswelten auf unserem Planeten.

Woran das liegt? Marcia Bjornerud würde sagen, dass uns das Gespür für die Zeit abhandengekommen ist, genauer gesagt für die Tiefenzeit. Wir messen der erdgeschichtlichen Vergangenheit ebenso wenig Bedeutung bei wie der Zukunft. Was zählt, ist das Hier und Jetzt: die neuesten Nachrichten, Videos und Konsumangebote, die im Sekundentakt auf unseren Smartphones erscheinen. Unsere moderne Kultur, so Bjornerud, sei unfähig, in geologischen Zeitskalen zu denken – und zu begreifen, wie groß die zeitliche «Asymmetrie» ist zwischen den wenigen Jahrzehnten, in denen wir nahezu das gesamte Vorkommen an Öl, Kohle und Gas verbrauchen, und den Millionen Jahren, die nötig waren, diese «Naturdinge» entstehen zu lassen. Betrachtet man es genau, sind das klebrige Öl, das brennbare Gas und die dunklen Gesteinsbrocken nichts anderes als verdichtete Zeit – gespeicherte Erdgeschichte.

Der Kipppunkt kann auch positiv sein

Aber eine Schieflage zeigt sich auch in einem anderen Verhältnis: dem zwischen unserem jetzigen Handeln und dem, was wir dadurch gefährden. Uralte Systeme wie der über 66 Millionen Jahre gewachsene Amazonas-Regenwald, Hunderttausende Jahre alte Eispanzer, Meeresströmungen, die über weite Strecken des Holozäns ihre gleichen Pfade durch die Ozeane genommen haben, das Great Barrier Reef, das mit rund sechstausend Jahren älter ist als die älteste Hochkultur der Menschheit. Diese Riesen des Erdsystems könnten durch unsere Lebens- und Wirtschaftsweise – vor allem in Industrie- und Schwellenländern – bereits in der kommenden Dekade kritische Kipppunkte überschreiten. In einem Wimpernschlag der Erdgeschichte.

Und doch muss es dazu nicht kommen. Es liegt in unserer Hand – und das ist die gute Nachricht –, das Schlimmste noch zu verhindern. Verglichen mit dem, was ein sich reorganisierendes Erdsystem für die Menschheit bedeuten würde, wäre eine rasche Abkehr von unserer fossilen Lebensweise geradezu ein Spaziergang. Zumal es ein Rezept gibt, um von einem schrittweisen Ausbau der Erneuerbaren Energien zu einem exponentiellen Wachstum zu gelangen. Helfen können hier ausgerechnet Kipppunkte – positive Kipppunkte in Technologie und Gesellschaft.

Die Idee dahinter: Ökonom:innen und Politiker:innen identifizieren gezielt jene Schwellen in der Entwicklung einer Technologie, ab der ein sich selbst tragendes und sich selbst beschleunigendes Wachstum einsetzt. Anfänglich bedarf es höherer Investitionen und politischer Anschubhilfe, doch ist der Kipppunkt erst überschritten, entwickelt die Technologie eine eigene Dynamik – wie ein Stein, den man mühsam auf eine Bergkuppe rollt und der dann auf der anderen Seite von selbst ins Tal rollt.

Kipppunkte komprimieren unsere Macht.

Dass ein solcher positiver Kipppunkt Wirklichkeit werden kann, zeigt das Beispiel Solarenergie. Mithilfe des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und umfangreicher Anschubfinanzierungen durch deutsche Stromkund:innen in Höhe von insgesamt 200 Milliarden Euro gelang der Photovoltaik der große Durchbruch – mit exponentiellem Wachstum, sinkenden Kosten und globaler Verbreitung.

Worum es jetzt geht, stellt die Politikwissenschaftlerin Manjana Milkoreit von der Universität Oslo klar: «Kipppunkte komprimieren unsere Macht.» Denn was wir in den nächsten Jahren tun, kann Veränderungen anstoßen, die unumkehrbar sind – im Guten wie im Schlechten. Noch nie war unser Einfluss so konzentriert.

Die Kraft der Veränderung nutzen

Stellen wir uns folgendes Szenario vor: Eine Industrienation nach der anderen setzt gezielt Anreize, stößt technologische Kipppunkte an, bringt neue Märkte in Gang. Damit leiten sie weltweit eine wirtschaftliche Dynamik ein, der sich niemand mehr entziehen kann. Zugleich beginnt ein Umdenken in der Gesellschaft: Soziale Normen verändern sich, überraschend schnell werden einstige Selbstverständlichkeiten infrage gestellt. Fleischkonsum zum Beispiel: Täglich Fleisch zu essen wirkt plötzlich wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit, ähnlich wie heute Rauchen im Beisein von Kindern. Billigflüge gelten als unzeitgemäß. Und von der Politik erwarten die Menschen, dass sie Lösungen bietet, anstatt die Gefahren der Gegenwart zu verharmlosen.

Spinnen wir den Gedanken fort: Bis Mitte des Jahrhunderts gelingt es der Weltgemeinschaft, das Ziel der Treibhausgasneutralität zu erreichen. Die globale Erwärmung lässt sich auf etwa zwei Grad begrenzen – nicht genug, um alle Kipppunkte zu verhindern, aber möglicherweise ausreichend, um die meisten abzuwenden und Spielraum für Anpassung zu gewinnen. Doch damit endet der Umbruch nicht: Solar- und Windenergie wachsen weiter, bis schließlich so viel saubere Energie zur Verfügung steht, dass riesige Anlagen CO₂-Moleküle aus der Atmosphäre filtern, wie es erste Versuche heute schon auf Island zeigen – künftig vielleicht effizienter, im industriellen Maßstab. Und vielleicht lässt sich so das Weltklima doch noch zurück in einen einigermaßen stabilen Bereich bewegen.

Es kann auch anders kommen

Im schlimmsten Fall – von manchen Klimawissenschaftler:innen als «Trump-Szenario» bezeichnet, bevor dieser abermals Präsident wurde – schotten sich die Nationalstaaten im reichen Norden ab und holen auf Teufel komm raus so viel Öl und Gas aus dem Boden, wie es noch geht. Fortschrittsdenken weicht einer rückwärtsgewandten Nostalgie. Eigeninteressen dominieren. Teile der Gesellschaft driften in eine von Desinformation und Populismus geprägte Parallelwelt ab, während die echte Welt im Klimachaos versinkt.

Obwohl vieles derzeit für dieses düstere Szenario spricht, ist noch offen, welche Richtung sich durchsetzen wird. Wir haben es weiterhin in der Hand, den Kurs zu ändern, das Schlimmste zu verhindern. Und ja: Es sind vor allem Politik und Wirtschaft, die in der Pflicht stehen. Doch auch jede:r Einzelne kann positive Kipppunkte mit anstoßen. Es muss nicht jeden Tag Thema sein, aber dann, wenn Entscheidungen anstehen: an der Wahlurne, beim nächsten Autokauf, bei der Energieversorgung zu Hause. Wichtig ist nur, irgendwo anzufangen – und vielleicht auch andere zum Mitgehen anzustiften. Denn ein Kipppunkt kommt selten allein – im Negativen wie im Positiven.

«Am Kipppunkt»

Die Kipppunkte-Serie im Energiewende-Magazin war ein Anstoß für das Buch «Am Kipppunkt». Benjamin von Brackel und Toralf Staud beschreiben darin die Erforschung der Kipppunkte – und die bis heute andauernde Kontroverse dazu in der Fachwelt. Sie stellen die wichtigsten Kippelemente im Erdsystem vor, ordnen sie ein und schildern, was uns trotz allem Hoffnung macht: sogenannte positive Kipppunkte in Technologie und Gesellschaft. Erschienen im Juni 2025 bei KiWi.

-

Kipppunkte

Durch die vom Menschen verursachte Klimakrise nähern sich bereits einige Klimasysteme kritischen Schwellen – die Folgen werden immer sichtbarer. Eine Übersicht der wichtigsten Kippelemente im Erd- und Klimasystem.

-

Was, wenn die Wolken verschwinden?

Katapultiert uns das Überschreiten von Kipppunkten direkt in eine «Treibhauswelt»? Nein, sagen Klimaforscher. Mögliche Ausnahme: Wolken.