Klimahoffnung Algenzucker

Ein Bericht von Leonie Jost

Algen produzieren jedes zweite Sauerstoffmolekül, das wir einatmen. Forscher entdecken nun ihr gigantisches Potenzial als Kohlenstoffspeicher.

Sie leben überall dort, wo es nass oder feucht ist, in Meeren, Seen, Flüssen und Pfützen. Und sie sind erstaunlich anpassungsfähig: Um beispielsweise an kargen Standorten wie Baumstämmen, Dächern oder Felsen überleben zu können, gehen einige Algenarten eine Symbiose mit Pilzen ein. Bekannt ist dieser Zusammenschluss unter dem Namen Flechte.

Vor mehr als zwei Milliarden Jahren sind die ersten Algen als Vorläufer der Landpflanzen entstanden und gehören damit zu den ältesten pflanzlichen Organismen der Welt. Wie viele Algenarten es insgesamt gibt, ist unklar. Nur einige Zehntausend wurden bisher taxonomisch eingeordnet – die tatsächliche Anzahl der Arten wird auf über eine Million geschätzt. Da die Grenzen zwischen ihnen oft fließend sind, ist eine exakte Bestimmung schwierig.

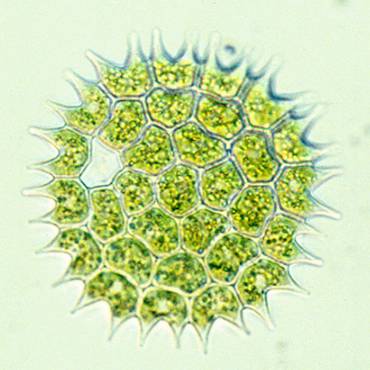

Klar unterscheiden lassen sich jedoch die Makro- und die Mikroalgen: Makroalgen können viele Meter lang werden – der Riesentang sogar bis zu 65 Meter. Die winzigen Mikroalgen hingegen sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen, bestehen oft gar nur aus einer einzigen Zelle. Laut biologischer Systematik gehören Algen zwar zu den Pflanzen, allerdings zu den «Niederen Pflanzen», wie auch Moose und Pilze. Algen werden sogar als die primitivste der Niederen Pflanzen bezeichnet, sie sind besonders simpel aufgebaut und bilden weder echte Wurzeln noch Samen aus.

Aus Licht wird Leben

Eines jedoch haben fast alle Algen mit den Pflanzen gemeinsam: Sie sind grün. Dieses Blattgrün ist es, was das Leben auf unserem Planeten überhaupt erst möglich macht: Der Farbstoff Chlorophyll absorbiert Anteile des sichtbaren Sonnenlichtes und wandelt deren Energie in biochemische Energie um, mit der die Fotosynthese in Gang gesetzt wird. Auch die Rot- und Braunalgen besitzen Chlorophyll und betreiben Fotosynthese, haben jedoch weitere Farbpigmente, die das Grün überdecken.

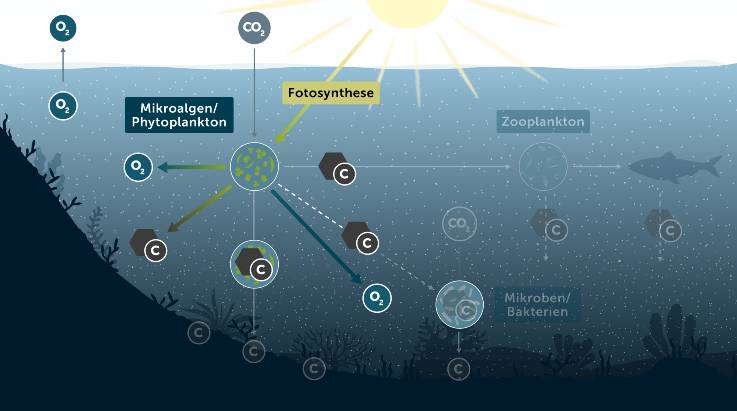

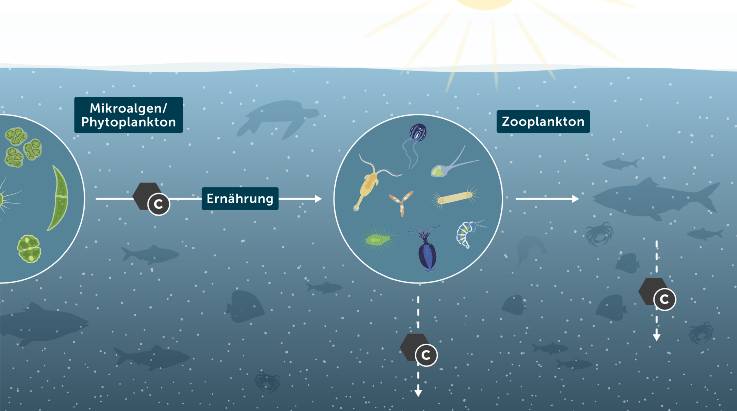

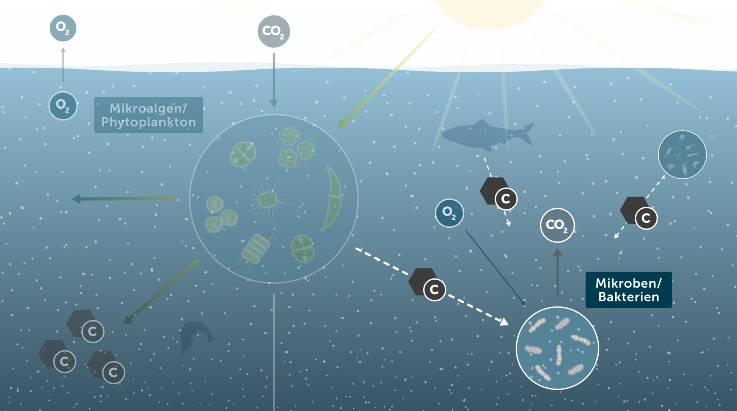

Die Fotosynthese der Pflanzen, Algen und einiger Bakterien (Cyanobakterien) ist der bedeutendste Stoffwechselprozess auf unserem Planeten. Sie ermöglicht das Leben aller höher entwickelten Organismen. Durch die Fotosynthese werden mithilfe des Sonnenlichts aus anorganischem Kohlenstoff, dem gasförmigen Kohlendioxid (CO₂), energiereiche organische Verbindungen (Glucose) produziert. Alle Lebewesen – auch Menschen und Tiere – sind für ihre Nahrungsaufnahme direkt oder indirekt auf die durch Fotosynthese produzierten organischen Produkte in Form von Kohlenhydraten und Fetten angewiesen – aber auch auf das lebensnotwendige Nebenprodukt: den Sauerstoff.

(Phytoplankton, Foto: Annegret Stuhr / Geomar)

Ohne den stillen und oft übersehenen Beitrag der Algen wäre unsere Welt eine andere: So verdanken wir nicht weniger als jeden zweiten Atemzug den Algen und ihrer Fähigkeit zur Fotosynthese. Und obwohl nur etwa ein Zehntel der weltweiten Biomasse aus Algen besteht, sind sie unser wichtigster Sauerstofflieferant. Gemeinsam mit den Blaualgen, die streng genommen keine Algen, sondern Cyanobakterien sind, waren sie die ersten Lebewesen, die Sauerstoff in großer Menge in die Atmosphäre gebracht und damit das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht haben.

Sinkt Kohlenstoff im Meer 1.000 Meter tief, dauert es 1.000 Jahre, bis es wieder an die Oberfläche gelangt.

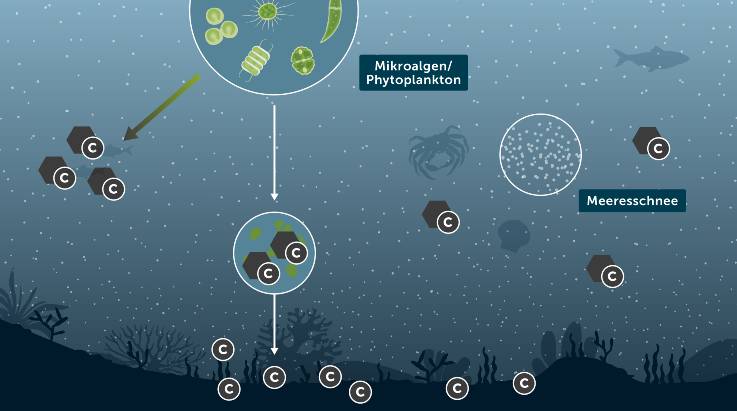

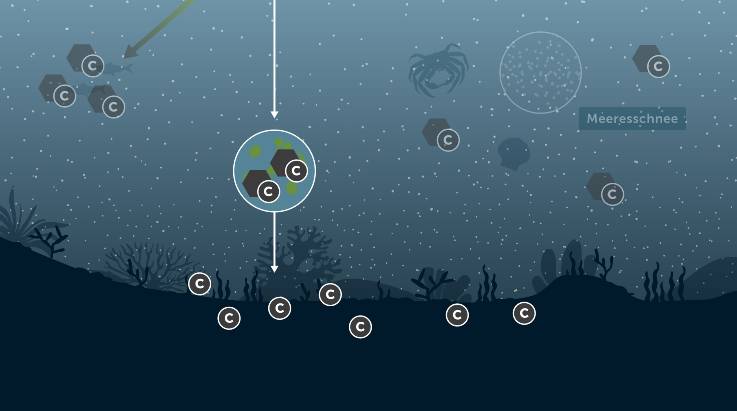

Doch nicht nur für den Sauerstoffkreislauf, sondern auch für den globalen Kohlenstoffkreislauf sind die Meere und die Algen darin von großer Bedeutung. Schließlich entnehmen die Ozeane pro Jahr ein Drittel des menschengemachten Kohlendioxids aus der Atmosphäre und speichern es langfristig in der Tiefsee. Neben chemischen Prozessen, die für die Aufnahme von CO2 im Meerwasser verantwortlich sind, spielt auch die sogenannte «biologische Kohlenstoffpumpe» eine wichtige Rolle.

Das Phytoplankton, wie Mikroalgen und Cyanobakterien wissenschaftlich zusammengefasst werden, lebt nur in den obersten, lichtdurchfluteten Meeresschichten. Mit ihrer Fotosynthese sinkt die Konzentration von Kohlendioxid, und neues CO2 gelangt aus der Atmosphäre ins Meer. Der in den Algen eingebaute Kohlenstoff wird dann langfristig gespeichert, wenn abgestorbene Algen absinken. Und erreichen sie die Tiefsee, werden sie also in eine Tiefe von mindestens 1.000 Metern «gepumpt», verbleiben die Kohlenstoffverbindungen für lange Zeit am Meeresgrund. Denn je nach Strömungsverhältnissen dauert es mindestens 1.000 Jahre, bis der Kohlenstoff wieder an die Oberfläche gelangt.

Kohlenstoff wird auch als «Baustein des Lebens» bezeichnet – denn ohne ihn wäre das Leben, wie wir es kennen, nicht möglich. Viele Millionen irdischer Kohlenstoffverbindungen sind der Wissenschaft inzwischen bekannt; Verbindungen ohne Kohlenstoff gibt es «nur» mehrere hunderttausend. Zwei wichtige Verbindungen im Hinblick auf unser Klima sind die beiden Treibhausgase Methan (CH4) und Kohlenstoffdioxid. Das CO2 nehmen Pflanzen aus der Luft und Algen im Wasser auf und wandeln es in Zucker um.

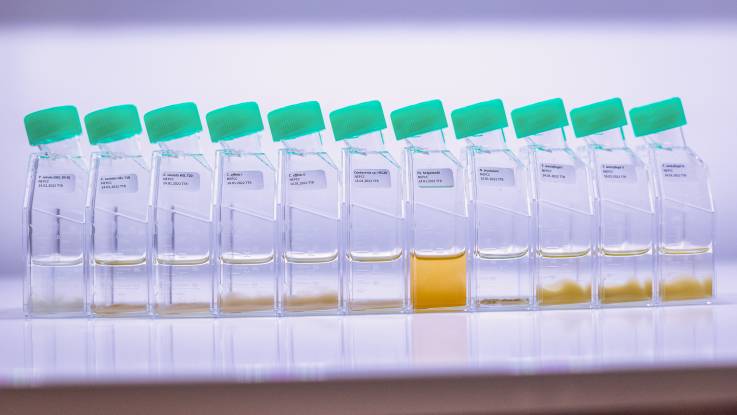

Mit der Zuckerproduktion der Algen beschäftigt sich der Biochemiker Jan-Hendrik Hehemann vom «Zentrum für Marine Umweltwissenschaften» (Marum) der Universität Bremen und vom ebenfalls in Bremen ansässigen «Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie». Zuckermoleküle faszinieren ihn schon lange: Bei einem Ausflug in die Hamburger Speicherstadt hatte er als Schüler ein Stückchen Gummiarabikum, ein Zuckerpolymer, geschenkt bekommen, das er dann zu Hause mit seinem Kosmos-Chemielabor analysierte. Seit seiner Doktorarbeit in Paris über zuckerspaltende Enzyme forscht er zu Algenzuckern: erst in Kanada, dann am «Massachusetts Institute of Technology» (MIT) in Cambridge – und jetzt in Bremen.

Kohlenstoffspeicherung durch Algenzucker

In Zuckerverbindungen, da ist sich Hehemann sicher, liegt der Schlüssel, um die Kohlenstoffspeicherfähigkeit von Algen zu verstehen. Unter Hehemanns Leitung analysierte die «Forschungsgruppe Glykobiochemie» deshalb Wasserproben aus der Nordsee vor Helgoland. Während der Algenblüte im Frühjahr 2016 hatten sie drei Monate lang zweimal pro Woche je 100 Liter Meerwasser entnommen. Am Marum wurden diese Wasserproben dann auf ihre Zuckerbestandteile hin untersucht. Und Zucker fanden sie tatsächlich. Überraschend viel. «Es schwimmen Tonnen, sogar Gigatonnen an Zuckermolekülen im Meer herum», sagt Jan-Hendrik Hehemann. «Und wir wissen fast nichts darüber.» Umso intensiver arbeitet er nun daran, dass sich das ändert.

Es ist schon lange bekannt, dass Bakterien die von Algen produzierten Zuckermoleküle als Energiespender nutzen, auffressen und schnell zersetzen. Der im Zucker gebundene Kohlenstoff wird dadurch wieder frei. Das konnten auch Hehemann und sein Team anhand ihrer Wasserproben feststellen. Sie entdeckten dabei aber noch etwas, von dem bis zu diesem Zeitpunkt kein Mensch wusste, dass es überhaupt existiert: ein Zuckermolekül, das – anders als alle anderen Zuckerarten – nicht von Bakterien verspeist wird. FCSP heißt dieser Zucker, «Fucose-containing sulfated polysaccharides».

Während des gesamten Untersuchungszeitraums vermehrte sich die Anzahl der FCSP-Moleküle in den Wasserproben stetig. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass dieser von einzelligen Kieselalgen gebildete Zucker gefräßigen Bakterien gegenüber resistent sein muss. «Für jedes Zuckermolekül brauchen Bakterien ein passendes Enzym, um es fressen zu können. Ein Enzym für die FCSP-Zucker scheinen die Bakterien aber nicht zu besitzen», erklärt Hehemann. Doch warum bilden Algen diesen Zucker überhaupt, fragt sich das Marum-Forschungsteam. Eine Hypothese lautet: als Abwehrmaßnahme gegen Fraßfeinde. Denn auch andere Lebewesen produzieren Schutzschichten aus Zuckerschleim, um sich gegen Bakterien und andere Angreifer zu wehren. Wir Menschen zum Beispiel in unserer Nase und im Darm. «Oder der Schleimaal! Kennen Sie den?», fragt Jan-Hendrik Hehemann. Um sich zu verteidigen, sondert der Aal eine Schleimschicht ab, die Mund und Kiemen der Angreifer verstopft. «Und in diesem Schleim sind eben auch Zuckermoleküle zu finden.»

Im globalen Kohlenstoffkreislauf stellen Algenzucker bislang noch eine Art Blackbox dar.

«Das ist vielleicht das erste bekannte stabile – also fressresistente – Zuckermolekül, was wir hier gefunden haben», erklärt Hehemann begeistert. Seine Forschungsergebnisse sind vor allem in Hinblick auf den im Zucker gebundenen Kohlenstoff von großer Relevanz. «Im globalen Kohlenstoffkreislauf stellen Algenzucker bislang noch eine große Unbekannte, eine Art Blackbox dar. Wir wissen nicht, was in ihr drin ist, und beginnen gerade erst, die ablaufenden Vorgänge zu erahnen», sagt er. «Sollte es tatsächlich möglich sein, Algen als langfristigen Kohlenstoffspeicher zu nutzen, dann müssen wir doch erst mal wissen, wie sie den Kohlenstoff überhaupt speichern. In welcher Form? In welchen Molekülen? Und vor allem: Wie lange sind diese Kohlenstoffverbindungen eigentlich stabil?»

Es sind jedoch nicht nur die lebenden Algen, die den Kohlenstoff langfristig speichern, sondern vor allem deren abgestorbene Zellen. Diese klumpen zusammen und bilden mit anderer organischer Substanz sogenannte «Algen-Aggregate». Sind diese schwer genug, sinken sie als «Meeresschnee» hinab auf den Grund des Ozeans und bleiben dort, je nach Tiefe, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte oder gar Jahrtausende. Ebendiese Aggregate hat sich auch Jan-Hendrik Hehemann genauer angeschaut – und auch hier die stabile Zuckerverbindung FCSP finden können.

Neue Methode verspricht neue Erkenntnisse

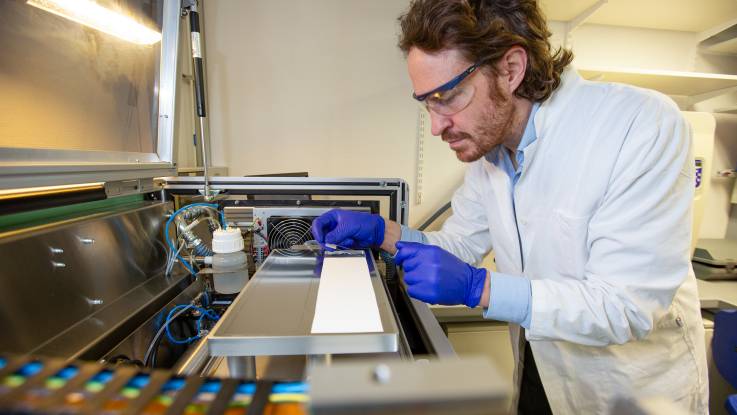

In der Umweltanalytik – nicht nur in Ozeanen, auch in terrestrischen Systemen – seien Zuckerverbindungen lange nicht wirklich im Fokus gestanden, sagt Hehemann. Ein Grund dafür sei vor allem gewesen, dass Techniken und Vorgehensweisen fehlten, um diese zu analysieren. Er jedoch entwickelte eine neue Forschungsmethode, die es ermöglicht, Algenzucker im Wasser nachzuweisen und zu quantifizieren. Im nächsten Schritt soll nun herausgefunden werden, wie lange der im Zucker gebundene Kohlenstoff gespeichert wird und ob er vielleicht sogar in Tiefseesedimenten nachweisbar ist. Die dafür notwendigen Bodenproben lagern, wie es der Zufall so will, fast direkt vor Hehemanns Labortür.

Seit etwa zehn Jahren gibt es am Marum in Bremen das weltweit größte Bohrkernlager für Seesedimente. Bei kühlen vier Grad Celsius lagern hier Tausende von Bodenproben aus dem Mittelmeer, dem Atlantik und dem Arktischen Ozean. Lässt sich auch in diesen Sedimenten das stabile Zuckermolekül FCSP nachweisen, dann wissen wir, dass Zucker eine große, bisher unbekannte Kohlenstoffsenke darstellt. Das Forschungsprojekt dazu läuft bereits.

Das vor Helgoland gefundene FCSP stammt von winzigen, einzelligen Kieselalgen. Ähnliche stabile Zuckerverbindungen konnten die Forschenden auch bei der ein bis zwei Meter langen Braunalge «Sargassum» finden. «Jede Spezies, egal ob Kieselalge oder Braunalge, hat ihr eigenes FCSP-Äquivalent», erklärt Hehemann. Und für jedes bräuchten die Bakterien einen passenden Enzym-Mix, um es abbauen zu können. «Es gibt wahrscheinlich enorm viele hochkomplexe Zuckermoleküle, die sich ähneln, aber auf einer bestimmten molekularen Ebene unterscheiden. Das macht es für die Bakterien so schwierig, sie zu fressen.» Hehemann vermutet eine große Diversität verwandter Zuckermoleküle, die von Bakterien nicht gefressen werden können – und die daher ein hervorragender Kohlenstoffspeicher sein könnten.

Inzwischen gibt es weltweit zahlreiche Forschungsprojekte, Start-ups und Unternehmen, die darauf setzen, dass im großen Stil angebaute Braunalgen als langfristige Kohlenstoffsenke dienen und somit den Klimawandel verlangsamen könnten. Die Hoffnung ist groß – schließlich ließen sich mit wenig Aufwand großflächig Algen züchten. Doch ob die dadurch aufgenommene Menge an Kohlenstoff tatsächlich so immens ist wie erhofft, müssen weitere Forschungen erst noch belegen.

Algen im Klimastress

Während die Menschheit herauszufinden versucht, auf welchen Wegen sich Treibhausgase zukünftig aus der Atmosphäre entnehmen lassen, wirken sich die Klimaveränderungen bereits heute auf die Meere aus – mit massiven Folgen für die darin lebenden Algen. Helmut Hillebrand, Ökologe und Professor für Planktologie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, hat herausgefunden, wie sehr sich die Algen der Nordsee, genauer die des Wattenmeers, in den letzten Jahren verändert haben. Denn das haben sie. Und zwar gewaltig.

«Die Frage nach den Auswirkungen der Klimakrise auf das Wattenmeer hat mich schon länger umgetrieben – aber Langzeitmessungen sind aufwendig und werden kaum vorgenommen», erklärt Hillebrand. Dann allerdings sei er auf einen Datensatz des «Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz» (NLWKN) gestoßen. Diese Behörde betreibt seit Ende der 1980er-Jahre ein Monitoring-Programm für Phytoplankton, denn Mikroalgen sind ein guter Indikator, um die eingetragenen Nährstoffmengen in der einst massiv überdüngten Nordsee im Blick zu behalten. Seit 2006 wird dort anhand von Wasserproben auch die Größe der Algenzellen gemessen – und Hillebrand konnte die Daten von mehr als 1.700 solcher Proben aus insgesamt 14 Jahren auswerten. Die Ergebnisse sind ebenso eindeutig wie erschreckend: Die Algen schrumpfen. Um etwa 30 Prozent sind sie im untersuchten Zeitraum kleiner geworden. Kieselalgen, die einen Großteil des Phytoplanktons ausmachen, sind besonders betroffen. Doch woran liegt das? «Es gibt einige potenzielle Gründe, die jedoch erst in Ansätzen erforscht und verstanden sind», sagt Hillebrand. «Zwei Ursachen konnten wir jedoch ganz eindeutig ausmachen.»

Veränderungen bei Temperatur und Nährstoffgehalt sind wichtige und klar erkennbare Ursachen für den Rückgang der Zellgrößen.

Im Untersuchungszeitraum von 2006 bis 2019 hat sich das Wattenmeer um 2,1 Grad erwärmt. Von diesem starken Anstieg war auch Hillebrand überrascht. Verallgemeinern lassen sich diese Ergebnisse zwar nicht, denn das Wattenmeer ist vergleichsweise klein und die Wassermenge gering. Der globale Trend zur Erwärmung der Ozeane ist dennoch deutlich messbar, wenn er auch an verschiedenen Orten unterschiedlich stark ausfällt. Für Algen gilt laut wissenschaftlicher Erkenntnis generell: Je wärmer ein Meer, desto kleiner sind die Zellen der Mikroalgen, die dort leben.

Gleichzeitig ist der Nährstoffeintrag ins Wattenmeer im beobachteten Zeitraum zurückgegangen. Und nährstoffärmere Gewässer sorgen ebenfalls für ein verringertes Wachstum der Algenzellen. «Diese Faktoren – Temperatur und Nährstoffgehalt – sind wichtige und klar erkennbare Ursachen für den Rückgang der Zellgrößen», sagt Hillebrand.

Schon seit Mitte der 1980er-Jahre geht der Nährstoffeintrag in die Nordsee langsam zurück. Ist es also denkbar, dass die Algen aufgrund zeitweiser Nährstoffüberversorgung längere Zeit immer größer geworden sind und durch den Nährstoffrückgang jetzt wieder kleiner werden? «Unsere Frage lautete: Was nehmen wir als Ausgangspunkt, also als Referenzgröße? Schauen wir uns an, wie stark sich die Biodiversität – an Land oder im Meer – verändert, ist das große Problem, dass unsere Zeitserien zu kurz sind», erklärt Hillebrand. «Es waren Erkenntnisse über einen Zeitraum von wenigen Jahrzehnten – aber die Prozesse, die das beeinflusst haben, sind alle mindestens 100 oder 150 Jahre alt. Uns fehlen die ersten 120 Jahre dieser Veränderung.» Wie groß die Algenzellen also von Natur aus sind, lässt sich heute kaum noch feststellen.

Viele systemische Folgen sind noch unbekannt

Die Veränderung des ersten Glieds der Nahrungskette hat auch Folgen für alle anderen Meeresbewohner. Denn die Größe der Algenzellen wirkt sich darauf aus, von wem sie gefressen werden können. So spezialisierte sich das jagende Zooplankton mit seinen zupackenden Mundwerkzeugen auf ein eng begrenztes Spektrum – und verspeist eher größere Algenzellen. Die «Filtrierer» hingegen, zu denen auch die Muschelbänke zählen, bevorzugen kleine Algen. Es gilt mittlerweile als gesichert, dass sich durch die Änderung der Zellgröße auch die Artenzusammensetzung im Wattenmeer verändern wird. Wie genau und mit welchen Konsequenzen, das werden Hillebrand und sein Team noch herauszufinden haben.

Bedeutend für den globalen Kohlenstoffkreislauf

Die Schrumpfung der Algen wird sich wahrscheinlich auch auf ihre Fähigkeit zur Kohlenstoffspeicherung, insbesondere auf die Funktionsweise der «biologischen Pumpe», auswirken. «Es gibt dazu noch keine Forschungen, aber es könnte durchaus sein, dass eine Verkleinerung von Algenzellen an vielen Standorten zu einer Verringerung des Transportprozesses führt», vermutet Hillebrand. «Vor allem, da die von uns beobachteten Entwicklungen – weniger Nährstoffeintrag, höhere Temperatur – auch in anderen Teilen der Meere feststellbar sind.»

Wissenschaftler wie Jan-Hendrik Hehemann und Helmut Hillebrand arbeiten daran, das Kohlenstoffspeicherpotenzial von Algen sowie die darauf einwirkenden Faktoren noch besser zu verstehen. Denn als wichtiger Teil des globalen Kohlenstoffkreislaufs, im ewigen Wechsel von Geben und Nehmen, sind es die Algen, die mit ihrer Fähigkeit zur Fotosynthese das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich machen – und vielleicht auch dazu beitragen können, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre noch weiter zu begrenzen. Das ist laut Hehemann von unglaublicher Bedeutung: «Die Kraft der Algen fand ich schon immer beeindruckend. Es sind letztlich nicht wir Menschen, die die Welt dominieren, ihr eigentlicher Herrscher sind die Pflanzen – und die Algen!»

-

Der Klimaschatz im Meeresgrund

Mangroven, Salz- und Seegraswiesen lagern riesige Mengen Kohlenstoff ein und dienen der Artenvielfalt wie dem Küstenschutz. Doch vielerorts sind sie bedroht.

-

Moore: die unterschätzte Klimachance

Moore sind wichtige Wasserfilter und Nährstoffspeicher – und revitalisierte Moore könnten sogar dabei helfen, den Klimawandel zu bremsen.