Raus aus dem Torf

Ein Bericht von Julia Graven

Ohne Torf wächst in Gärtnereien bislang weder Basilikum noch Salat. Sein Abbau zerstört Moore und schadet massiv dem Klima. Aber es gibt Alternativen.

Beim Befüllen von Balkonkästen oder Blumentöpfen auf torffreie Erde zu setzen gehört mittlerweile zum guten Ton. Denn Torf stammt aus Mooren – und diese sind weltweit bedroht. Auch wenn in privaten Gärten immer häufiger torffreie Erde verwendet wird, ist es bis zum Torfausstieg noch ein weiter Weg. Denn fast alle Kräuter, Champignons und Erdbeeren werden mit Torf kultiviert. Auf den ersten Blick ist für Konsument:innen nicht erkennbar, wie viel klimaschädlicher Torf in unserem Essen steckt. Doch für Fachleute ist es offensichtlich: Deutschland hat ein Torfproblem.

Eine Naturlandschaft wurde verheizt

Das Teufelsmoor nördlich von Bremen wirkt auf den ersten Blick so gar nicht wie ein Klimakiller. Hinter dem Künstlerdorf Worpswede erstreckt sich links und rechts der Straße Grünland. Kühe weiden, auf Kartoffeläckern wird die Moor-Sieglinde angebaut, ein Blaubeerhof lädt zum Selbstpflücken ein.

Dabei war das heute intensiv bewirtschaftete Land einst eines der größten Moore Deutschlands. Über mehrere Hundert Quadratkilometer dehnte es sich aus, nur an wenigen Stellen war die nasse Landschaft überhaupt passierbar. Ende des 18. Jahrhunderts legten die ersten Moorkolonisten das Teufelsmoor trocken. Sie parzellierten das Gebiet mit einem dichten Netz aus Entwässerungskanälen, leiteten das Wasser ab und stachen Torf. Dieser war als Brennmaterial begehrt und wurde bis nach Hamburg und Bremen verschifft. Die Moorkolonisten, die in jener menschenfeindlichen Gegend einen Weg aus bitterer Armut suchten, ahnten nicht, wie sehr sie dabei Raubbau betrieben und das Klima beeinflussten.

So wie das Teufelsmoor sind heute 94 Prozent der deutschen Moore entwässert – die meisten Moorböden werden landwirtschaftlich genutzt. Torfabbau ist allerdings nur noch auf wenigen Flächen erlaubt. Und in ein paar Jahren soll in Deutschland ganz Schluss sein mit dem Torfstechen: Die Abbaulizenzen laufen aus.

Doch damit ist unser Torfproblem nicht gelöst, denn der unschlagbar günstige Rohstoff ist nach wie vor heiß begehrt. Weil die Quellen in West- und Mitteleuropa versiegen, importieren Erdenhersteller den Torf für Gemüseanbau, Baumschulen und Zierpflanzen inzwischen aus dem Baltikum. Dabei gehören auch dort intakte Moore mit ihrer charakteristischen nassen Torfschicht zu den effektivsten Kohlenstoffspeichern, die die Natur zu bieten hat.

Ein Balkendiagramm zeigt den globalen Torfabbau in Millionen Tonnen. Führend sind Finnland, das Baltikum und Deutschland.

Wie Essiggurken im Glas

Die Torfschicht besteht aus Pflanzenresten von Torfmoosen, Wollgräsern, Seggen oder Schilf, die im nassen Moor wachsen. Im sauren, wassergesättigten Milieu des Moors zersetzen sich die abgestorbenen Pflanzen nicht vollständig, sondern bilden eine Jahr für Jahr wachsende Torfschicht. In diesem immerfeuchten Milieu sind die Reste luftdicht konserviert wie Essiggurken im Glas.

Torf besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff, den die Pflanzen im Laufe ihres Lebens aus der Luft aufgenommen haben. Das macht die Moore zu einer gewaltigen CO2-Senke. Obwohl sie nur drei bis vier Prozent der weltweiten Landfläche bedecken, binden sie doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen. Ein Hektar Moorboden speichert dieselbe Menge an Kohlenstoff wie sechs Hektar Wald.

Rund tausend Jahre dauert es, bis eine Torfschicht von einem Meter entstanden ist. Bagger graben sie in wenigen Minuten ab. Dabei wird der Klimaretter zum Klimakiller: Die Bodenporen füllen sich mit Luft, Mikroorganismen nutzen den Sauerstoff und zersetzen die Pflanzenreste im Torf. Über Jahrtausende konservierter Kohlenstoff oxidiert innerhalb von Monaten, entweicht als CO2 in die Atmosphäre und treibt die globale Erwärmung voran. Torfabbau und Landwirtschaft auf ehemaligen Moorflächen sind hierzulande für mehr als sieben Prozent der nationalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Raubbau an den Mooren verursacht in Deutschland mehr Emissionen als die gesamte Eisen- und Stahlproduktion.

Eigentlich müssten wir Torf

sofort verbieten, aber leider geht

das noch nicht.

Wie klimaschädlich der Torfabbau und die Trockenlegung der Moore sind, wurde in den 1990er-Jahren klar, als der globale Kohlenstoffkreislauf in den Fokus der Wissenschaft rückte. Der niederländische Moorforscher Hans Joosten, eine Koryphäe der weltweiten Moorforschung, stellte als einer der Ersten klar, dass Torf ein CO2-Speicher, kein nachwachsender Rohstoff ist. Der Weltklimarat (IPCC) behandelt Torf in seinen Richtlinien zur Treibhausgasberichterstattung nicht als Biomasse, sondern als fossilen Kohlenstoff – und stellt ihn damit auf eine Stufe mit Kohle, Erdöl und Erdgas.

Joosten, mittlerweile emeritierter Professor der Universität Greifswald, fordert nachdrücklich ein Ende des Torfabbaus, um die weitere Zerstörung der Moore zu stoppen. Doch selbst er als leidenschaftlicher Moorschützer sagt: «Eigentlich müssten wir Torf sofort verbieten, aber leider geht das noch nicht. Denn wir alle essen Torf, jeden Tag.» Die vorherige Bundesregierung hat daher 2022 mit ihrer «Torfminderungsstrategie» einen Ausstieg auf Raten vorgezeichnet: Bis 2026 soll Torf vollständig aus privaten Gärten und bis 2030 weitgehend aus dem Erwerbsgartenbau verschwinden.

Ausstieg mit Anlaufschwierigkeiten

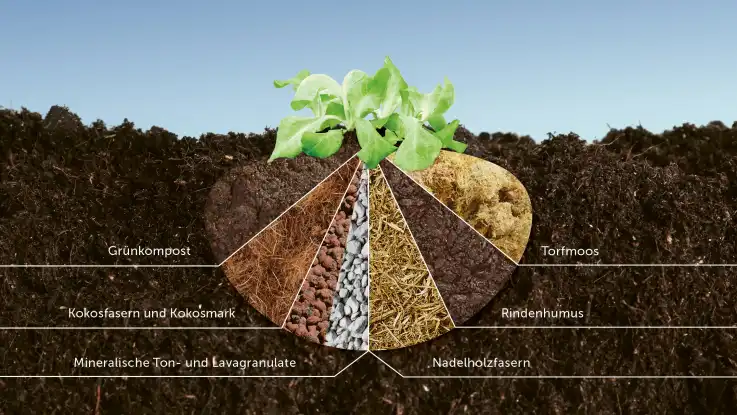

Seither laufen zahlreiche Pilotprojekte, die zu Torf-Alternativen forschen – einerseits mit Kokosfasern oder Rindenhumus, andererseits mit Torfmoosen. Diese gelten als gleichwertiger Torfersatz, sind aber noch kaum auf dem Markt erhältlich. Und so zieht sich der Ausstieg, zumal die Politik ein Torfverbot vorerst vermeiden will und es der Branche freistellt, die Ziele der Torfminderungsstrategie zu erfüllen.

Derzeit mischen die Substrathersteller noch Millionen von Kubikmetern Torf in ihre Pflanzenerden für Profibetriebe und Hobbygärtner:innen. Discounter verkaufen den 20-Liter-Sack, der meist als «Blumenerde» firmiert und zu 95 Prozent aus Torf besteht, für unter zwei Euro.

Neben dem günstigen Preis besitze Torf noch andere Vorteile, berichtet Ute Vogler, Leiterin des Instituts für Pflanzenschutz in Gartenbau und urbanem Grün am Julius Kühn-Institut in Braunschweig: Seine Poren können Luft und Wasser gut speichern. Außerdem ist er nährstoffarm und lässt sich so von den Erdenherstellern je nach Anwendungsbereich optimal mit Kalk und Nährstoffen anreichern.

Erfolgsfaktor für eine ganze Branche

Der Gartenbau profitiert von weiteren Vorzügen: Torfsubstrat ist stabil, gibt zarten, jungen Wurzeln Halt und lässt sich gut in Form pressen. Das ist wichtig, denn viele Gärtnereien ziehen die Setzlinge im Gewächshaus in sogenannten Presstöpfen heran – in kleinen, festen Erdwürfeln, die nach einigen Wochen mitsamt den Jungpflanzen maschinell in die Felder der Gärtnereien eingebracht werden. Die Geschichte des Torfs als Standard-Substrat begann Ende der 1950er-Jahre: «Bis dahin hatte jeder Gärtnereibetrieb seine eigene Erdenmischung aus vor Ort verfügbaren Rohstoffen wie Erde, Kompost und Nadelstreu», erzählt Vogler. Torf sei bis dahin vor allem als Einstreu oder Brennstoff gefragt gewesen. Dann erkannte die Forschung sein enormes Potenzial für den Pflanzenbau.

So wurde der Torf zum Nährboden für eine ganze Branche, die sich die Techniken der Massenproduktion zu eigen machte, sie automatisierte und standardisierte. Torf und die aufkommende Gartenbauindustrie mit ihren Hochleistungs-Gewächshäusern passten perfekt zusammen. Der Rohstoff war leicht, billig, unkompliziert – ideal für Presstöpfe, Kräutertöpfe, Abdeck- oder Blumenerden. Auch wirtschaftlich galt Torf als Wachstumsbeschleuniger, denn er ermöglichte reproduzierbare Ergebnisse und garantierte maximale Erträge. Das veränderte die Anbaumethoden der Branche grundlegend – bald war der Gartenbau ohne ihn kaum mehr denkbar.

Torf wurde zur Grundlage des Geschäftsmodells von global agierenden Großkonzernen wie dem Erdenhersteller Klasmann-Deilmann. Diese Unternehmen haben Deutschland zu einem der größten Produzenten von Gartenbausubstraten gemacht: 7,9 Millionen Kubikmeter der Mischungen aus Torf, Kompost, Pflanzenfasern, Sand, Kalk und Dünger verkauften die Hersteller laut Industrieverband Garten im Jahr 2024 – eine Menge, die einen Güterzug vom niedersächsischen Teufelsmoor bis kurz vor Rom füllen würde.

Auf der Suche nach brauchbaren Alternativen

«Der Verzicht auf Torf erfordert gartenbauliche Forschung, um die zwischenzeitlich etablierten Kulturverfahren an torfreduzierte oder torffreie Substrate anzupassen und weiterzuentwickeln», sagt Ute Vogler. Auch wenn es einiges über den Haufen werfen würde, worauf sich der Erwerbsgartenbau in der Nachkriegszeit verlassen hat, sind mittlerweile viele davon überzeugt, dass wir vom Torf loskommen müssen. Erdenhersteller, Forscher:innen, Baumschulen, große Baumärkte und kleine Start-ups: Sie alle versuchen sich an der Torfwende. Man würde denken, die Bio-Anbauverbände seien die Ersten, die auf den Torf verzichten. Doch die Demeter-Beraterin Martina Barbi winkt ab: Bei Anzuchterden für Jungpflanzen etwa erlaube der Anbauverband aktuell noch einen Torfanteil von bis zu 70 Prozent. «Wenn Torf im kommenden Jahr für die Demeter-Mitglieder verboten wäre, gäbe es fast keine Demeter-Jungpflanzen oder -Topfkräuter mehr.»

Biobetriebe können sich aktuell

keine Experimente im großen

Maßstab leisten.

Martina Barbi erklärt das mit dem enormen Preisdruck, dem auch der Bio-Bereich mit Massenproduktion begegnen müsse. Insgesamt gebe es in Deutschland nur fünf bis zehn Betriebe, die Millionen Bio-Jungpflanzen in Großserien ziehen. Ihre Abläufe sind minutiös getaktet, alle Pflänzchen müssen zur gleichen Zeit sowie in gleicher Größe und Qualität lieferfertig sein.

Zum Glück gibt es Überzeugungstäter:innen, die zumindest im Kleinen bereits den torffreien Anbau erproben. Hans-Peter Frucht hat 30 Jahre lang am Rande des Oderbruchs Biogemüse für die Berliner Kundschaft angebaut. Vor drei Jahren übergab er seinen Betrieb, doch das Torfproblem ließ den Gemüsebauer im Ruhestand nicht los. Er wagte sich an eine schwierige Aufgabe: die torffreie oder zumindest torfreduzierte Aufzucht von Junggemüse.

Die nachwachsende Wunderwaffe

Zusammen mit einem Substrathersteller experimentiert Frucht dabei mit einem Torfersatz, der von der Wissenschaft als «nachwachsende Wunderwaffe» gehandelt wird: Torfmoose. Die zarten, grünen Pflänzchen wachsen im nassen Moor. Wenn die unteren Teile der Torfmoose absterben, bilden sie nach und nach Weißtorf, die weniger zersetzte Torfschicht. Der obere Teil der Pflanze wächst dagegen fast unbegrenzt weiter und kann alle paar Jahre abgeerntet werden. Torfmoose erhalten so den Torfkörper des Moores und minimieren Treibhausgasemissionen. Sie lassen sich außerdem nach einer Wiedervernässung auch auf degradierten Moorflächen anbauen und sind damit ein gutes Beispiel für Paludikultur – die Landwirtschaft auf nassen Mooren. Hans Joosten hat diesen Begriff vor vielen Jahren geprägt und setzt sich seitdem mit seinen Kolleg:innen am Greifswald Moor Centrum (GMC) für eine Nutzung der Moore mit hohen Wasserständen ein – durch den Anbau von Schilf, Rohrkolben, Gräsern oder eben auch Torfmoosen.

Greta Gaudig, die gemeinsam mit Franziska Tanneberger das GMC leitet, hat vor über zwanzig Jahren ihre Diplomarbeit über Torfmoose als nachwachsenden Rohstoff geschrieben, damals ein exotisches Forschungsgebiet. Heute teilen viele Fachleute ihre Meinung, dass Torfmoos-Biomasse für den Gartenbau qualitativ der beste Torfersatz ist. Torfmoos besitzt weitgehend die gleichen Eigenschaften wie der schwammartige Weißtorf, der im Profi-Gartenbau noch immer das bevorzugte Substrat ist – weil günstig und verfügbar.

Hans-Peter Frucht lernte die Torfmoose durch seinen Sohn Fabian kennen, der seine Masterarbeit über diese Pflanzen geschrieben hat. «Ich wollte das Thema in die Praxis bringen, damit es nicht in der Forschung stecken bleibt», erzählt er. Im vergangenen Jahr versorgte er ehrenamtlich 30 Biobetriebe in ganz Deutschland mit einer torfreduzierten Anzuchterde sowie mit einer, die ganz ohne Torf auskommt – bestehend aus drei Vierteln Torfmoos und einem Viertel Kompost. Ein vollwertiger Torfersatz? «Die Kollegen sind alle zufrieden, das funktioniert einwandfrei», sagt Frucht und lacht.

Mit 35.000 Hektar Nettoanbaufläche ließe sich laut GMC der gesamte deutsche Bedarf an Weißtorf eins zu eins durch Torfmoose ersetzen. Das wäre nur etwa ein Sechstel der niedersächsischen Hochmoorflächen, die bisher als Maisacker, Grünland oder für den Torfabbau genutzt werden. Geeignete Sorten seien identifiziert, der Anbau erprobt.

Grundsätzlich wissen wir,

dass und wie es funktioniert.

Warum sind dann in Deutschland erst 35 Hektar wiedervernässt und mit Torfmoosen bepflanzt? «Zum einen ist der Anbau für Landwirte noch nicht attraktiv», sagt Gaudig. Es sei sehr aufwendig, das Land für den Torfmoosanbau vorzubereiten und wiederzuvernässen. Neue Maschinen für die nasse Landwirtschaft stehen kaum zur Verfügung und sind teuer. Anders als für Landwirtschaft, die die Moore entwässert, gebe es für Paludikultur noch keine landwirtschaftliche Förderung. Zudem sei Saatgut knapp. Torfmoos wächst vor allem in Naturschutzgebieten und ist streng geschützt. Die Vermehrung im Bioreaktor ist aktuell noch in der Erforschung. Auch halten sich die Substrathersteller bisher zurück, da sie für die knappe Torfmoos-Biomasse derzeit vier- bis fünfmal mehr bezahlen müssen als für Torf.

Findige Forschungsteams, zögerliche Konzerne

Parallel wird daher an anderen Torf-Alternativen geforscht. Holzfasern, Kokos oder Kompost sind nur einige Beispiele, die Baumschulenbetreiber Jan Hinrichs testet. Seit er vor drei Jahren den Familienbetrieb übernommen hat, produziert er bei Oldenburg auf 40 Hektar vor allem Blütensträucher und Laubgehölze für Gartencenter. Wie schon sein Vater und Großvater setzt Hinrichs – noch – auf Torf. Doch er weiß, dass das ein Auslaufmodell ist.

Seit 2020 nimmt Jan Hinrichs an Modellprojekten teil, mit denen das Bundeslandwirtschaftsministerium den Torfverzicht voranbringen will. In einem Projekt hat er mit neun anderen Baumschulen verschiedene Torf-Alternativen ausprobiert, darunter Rindenhumus und Kompost, mit denen sich Torf aber nur teilweise substituieren lässt. «Das war alles eine Katastrophe», sagt er. Die Pflanzen wuchsen viel schlechter. 2023 klappte es dann – mit Kokosmark und einem geringen Anteil an Holzfasern. Seine Topfpflanzen wuchsen frei von Torf auf. Die Projektleiter Mario Reil und Heinrich Beltz von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zogen jedenfalls ein positives Fazit: «Torfersatz in Baumschulen ist möglich.»

Ist das Problem also gelöst? Jan Hinrichs ist noch nicht wirklich überzeugt, denn Kokos hat lange Transportwege und ist deutlich teurer als Torf. Den Mehrpreis würden ihm seine Kund:innen bisher nicht zahlen, sagt er. Trotzdem will er neben dem Standardsortiment auch torffreie Ware anbieten – um auf die Forderungen der Politik und die künftigen Wünsche des Handels vorbereitet zu sein.

Auch die großen Substrathersteller bereiten sich auf den Torfausstieg vor. Nur eine Autostunde von Hinrichs’ Baumschule entfernt hat der Erdenhersteller Klasmann-Deilmann seine Firmenzentrale. Die Unternehmensgruppe aus Geeste im Emsland ist mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden einer der weltweit führenden Substratanbieter, wenn es um Erden für den Profi-Gartenbau geht.

Drei Viertel dieses Substrats bestehen bei Klasmann-Deilmann immer noch aus klimaschädlichem Torf. Doch der Branchenprimus will nachhaltiger werden und verwendet in seinen Mischungen auch nachwachsende Rohstoffe wie Holzfasern, Grünkompost oder Kokos.

Torfersatz ist immer

aufwendiger – und teurer.

Der Agrarwissenschaftler und Pflanzenbauexperte Sebastian Kipp entwickelt bei Klasmann-Deilmann solche Produktinnovationen. Er kennt daher auch die Probleme: «Torfersatz ist immer aufwendiger – und teurer.» Holzfasern zersetzen sich mikrobiell, Grünkompost ist wegen seiner schwankenden Qualität ein schwieriger Rohstoff für Profis. Kokos verbraucht in der Verarbeitung viel Wasser und hat wegen der langen Transportwege nach Europa ein schlechtes Image. Bei Holz wiederum konkurriert der Gartenbau seit Russlands Überfall auf die Ukraine mit Heizkraftwerken um den knappen Rohstoff, was die Preise in die Höhe treibt.

Ohne Substrate keine Lebensmittel?

Und Torfmoos? «Ja, das wäre die Lösung, wenn es denn genügend Torfmoos gäbe», sagt Kipp. Forscherin Greta Gaudig reagiert auf solche Aussagen eher ungehalten: «Bisher interessieren sich die großen Substrathersteller kaum für den Torfmoosanbau, weil es sich noch nicht lohnt», sagt sie. «Dabei wäre es so wichtig, dass sie sich stärker für den Anbau einsetzen, mit Landwirten kooperieren und investieren. Denn die Zeit rinnt uns durch die Finger.»

In fünf Jahren soll Torf in Deutschland «weitgehend» durch alternative Rohstoffe ersetzt sein, so will es die Torfminderungsstrategie. Trotz dieser eher laschen Ansage warnt der Industrieverband Garten schon jetzt vor einem «Torfausstieg mit der Brechstange». Die heimische Versorgung mit Obst und Gemüse könnte leiden, wenn nicht ausreichend Torfersatz für den Gartenbau zur Verfügung steht. «Ohne Substrate keine Lebensmittel», so heißt es in der Branche. Simon Busse, der bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe mehrere Torfminderungsprojekte betreut, sieht zwar große Fortschritte, sagt aber auch: «Die Ziele der Torfminderungsstrategie werden wir voraussichtlich nicht erreichen.»

Wir werden also weiterhin auf Torf gezüchtete Kräuter und Gemüse essen. Denn auch die neue Bundesregierung bleibt vermutlich beim freiwilligen Verzicht. Klimaschutzorganisationen wie «GermanZero» fordern hingegen ein EU-Verbot für den Torfabbau. Die baltischen Staaten würden wohl kaum für ein solches Verbot stimmen, so ein Insider. Wenn jedoch die beiden großen Substratproduzenten Deutschland und die Niederlande vorangingen, wären schon 90 Prozent der Erden aus der EU torffrei. Aktuell werde darüber hinter den Kulissen verhandelt. Auf einer Tagung sahen einige Gartenbaubetriebe und sogar Erdenhersteller ein Verbot der Torfnutzung im Gartenbau als vielleicht einzige wirkungsvolle Maßnahme für den Torfausstieg, erzählt Greta Gaudig. Das würde zumindest gleiche Spielregeln innerhalb der EU schaffen.

Der Handel setzt auf Veränderung

So ist es heute vor allem der Einzelhandel, der den Torfverzicht vorantreibt. «Torffrei» ist im Hobby-Gartenbau ein Qualitätskriterium, mit dem sich werben lässt, denn es zahlt auf ein grüneres Image ein. Die Baumarktkette Toom etwa bietet seit Anfang des Jahres nur noch torffreie Blumenerden an. Ihr Lieferant, das Erdenwerk Gebrüder Mayer, hat zudem das Horticert-Zertifikat erhalten. Das Siegel soll gewährleisten, dass die eingesetzten Ersatzstoffe tatsächlich eine bessere Ökobilanz aufweisen als Torf.

Der Druck des Einzelhandels

und der großen Player

wie Ikea ist heute da.

Die größte Wirkung auf die Branche könnte jedoch die Einkaufspolitik des Einrichtungshauses Ikea haben. In dessen Filialen werden Primeln oder Hyazinthen zu Schleuderpreisen verkauft. Doch trotz solcher Billigangebote wollen die Schweden nachhaltiger werden. So sei es gelungen, den durchschnittlichen Torfanteil in Bodenmischungen um mehr als 20 Prozent zu senken, wirbt die europäische Pressestelle von Ikea. Das klingt nicht nach viel, sorgt aber aufgrund der schieren Masse für Unruhe unter den Erdenherstellern – denn kaum ein Unternehmen verkauft europaweit mehr Zierpflanzen als der Möbelhändler.

Sebastian Kipp von Klasmann-Deilmann zeigt sich überrascht, wie rasant die Nachfrage nach neuen Substraten steigt: «Der Druck des Einzelhandels und der großen Player wie Ikea ist heute da.» Wohl auch deshalb stellte sein Unternehmen Anfang 2025 auf der Weltleitmesse des Gartenbaus in Essen neue Ausgangsstoffe für seine Substratmischungen wie Holz, Kokos oder Rindenhumus ins Zentrum.

«Weniger gießen, dafür häufiger»

Wie gelingt torffreies Gärtnern auf dem Balkon oder im Garten? Im Interview erläutert der Experte für Pflanzenernährung Dieter Lohr, worauf es ankommt.

Zuerst einmal eine grundsätzliche Frage: Werden durchschnittliche Hobbygärtner:innen mit torffreien Erden im Garten oder auf dem Balkon glücklich?

Klar, torffreie Erden funktionieren – das ist nicht das Problem. Aber wenn die Qualität nicht stimmt, bekommen die Anwender Probleme, die sie nicht oder nur schwer lösen können. Beim Torf ist das anders, denn Torferde verzeiht viel.

Was gilt es denn beim Kauf von Blumenerde zu beachten?

Zunächst sollte man darauf achten, wo genau die Säcke liegen. Werden sie im Freien gelagert, sollte man sie schon mal gar nicht kaufen: Wenn sie nass werden, gärt oder fault da meist schon etwas vor sich hin. Auch von Erde in ausgeblichenen Verpackungen lässt man besser die Finger – sie hat schon zu lange in der Sonne gelegen.

Wie kann ich erkennen, was sich im Sack befindet?

Das RAL-Gütezeichen ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Dann sollte man auf die Zusammensetzung achten, die auf der Rückseite der Verpackung aufgedruckt ist. Wie bei Lebensmitteln verrät auch hier die Reihenfolge die Menge der jeweiligen Inhaltsstoffe. Steht Holzfaser weit vorne, bedeutet das: In dieser Erde brauchen die Mikroorganismen viel Stickstoff, wenn sie die Zellulose aus dem Holz zersetzen. Dabei ist der Stickstoff eigentlich für die Pflanze gedacht. Wenn man bei so einer Erde erst nach vier oder sechs Wochen nachdüngt, kann es schon viel zu spät sein.

Woher weiß ich, wann es Zeit zum Nachdüngen ist?

Sobald die Blätter gelblich werden, sollten Sie sofort nachdüngen – auch wenn Sie die Pflanze erst vor einer Woche in die Erde gesetzt haben. Falls auch Kompost weit vorn auf der Inhaltsliste steht, reicht ein reiner Stickstoffdünger. Kalium liefert der Kompost meist in ausreichender Menge.

Gar nicht so einfach …

Nein, es gibt wirklich viel Informationsbedarf, und auch die Verkäufer müssen dazulernen. Wie soll man zum Beispiel ahnen, dass torffrei aufgezogene Tomaten viel besser mit einem Zitrusdünger zurechtkommen als mit einem Tomatendünger?

Worauf muss ich bei der Pflege noch achten?

Sie sollten weniger gießen, dafür aber häufiger. Das könnte einige Hobbygärtner nerven, aber ihre Pflanzen werden es ihnen danken.

Wird es bestimmte Zierpflanzen im Garten ohne Torf vielleicht gar nicht mehr geben?

Wer unbedingt Azaleen oder Rhododendren möchte, wird es ohne Torf extrem schwer haben. Diese Pflanzen benötigen einen so niedrigen pH-Wert, eine Erde ohne Torf wäre für sie keine artgerechte Umgebung.

Dr. Dieter Lohr

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Gartenbau der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Der Experte für Pflanzenernährung hat im Rahmen eines Forschungsprojekts einen Schaugarten angelegt, der zeigt, was mit torffreien und torfreduzierten Substraten alles möglich ist.

Fast ein Hauch von Silicon Valley

Das junge Unternehmen «ZukunftMoor» aus Gnarrenburg will den Konzernen zeigen, wie man Moore wiederherstellen, das Klima schützen und gleichzeitig mit Torfmoos Geld verdienen kann. Im Teufelsmoor bei Bremen, wo Moorkolonisten einst die Landschaft trockenlegten, hat das Start-up mit Investorengeldern und Partnern wie der Klimaschutzorganisation «myclimate» rund 13 Hektar trockengelegtes Moorgrünland gekauft und unter Wasser gesetzt. Im letzten Winter brachte das Team mit vielen helfenden Händen Torfmoos aus.

Lucas Gerrits, Julia Kasper und Paul Waldersee haben die Schreibtische ihrer vorherigen Jobs in Berlin, Koblenz und Hamburg gegen ein Büro mitten im Teufelsmoor getauscht. Neben dem historischen Gasthof «Zur Kreuzkuhle», von dem aus nostalgische Ausflugsfahrten mit historischen Torfkähnen starten, residieren sie in einem unscheinbaren Rotklinkerhäuschen. Hier wird eine neue, klimafreundliche Zukunft der Moore geplant.

Selten war die Aufbruch-

stimmung so greifbar.

Bürgermeister und Landrat stünden hinter der Idee und fänden es gut, «dass da ein Team Landwirtschaft auf wiedervernässtem Moor machen will und das auch umsetzt», sagt Gerrits. Im vollbesetzten Bürgerhaus der Gemeinde stellte das Gründerteam Ende 2023 seine Pläne vor. «Fast ein Hauch von Silicon Valley wehte durchs Bürgerhaus», schrieb der Reporter der Lokalzeitung, «selten war die Aufbruchstimmung so greifbar». In zwei bis drei Jahren will ZukunftMoor die erste Torfmoos-Ernte einfahren. Dafür stehen schon an Pistenraupen erinnernde Spezialmaschinen bereit, die wie ein Vertikutierer nur die oberen Teile einzelner Torfmoose aus dem nassen Moosteppich rupfen.

Während das nahe gelegene Torf- und Humuswerk Gnarrenburg, einer der größten Arbeitgeber der Region, noch immer auf Torf setzt, ist Gerrits überzeugt: «Den Torfmoosen in Niedersachsen gehört die Zukunft.» Als Unternehmer hofft er, dass die Erdenindustrie schon bald in großem Stil auf Torfmoos aus wiedervernässten Mooren umsteigt. Sein Start-up ist jedenfalls bereits auf der Suche nach neuen Flächen. Das Geschäft sei sehr profitabel, verspricht Gerrits, und könnte nicht nur Kleinunternehmen und Landwirt:innen Gewinne einbringen, sondern auch den Arten- und Klimaschutz stärken.

Dass ein Ende des Torfabbaus sowie der Schutz und die großflächige Wiedervernässung degradierter Moore im Kampf gegen die Klimakrise riesige Potenziale bergen, ist seit Jahrzehnten unumstritten. Umso dringlicher stellt sich die Frage, ob die bislang vagen regulatorischen Vorgaben zum Torfausstieg ausreichen, um rasch genug Wirkung zu entfalten – zumal die Erdenindustrie noch immer zögerlich agiert.

Genügt es also, weiterhin auf eine freiwillige Lösung zu setzen? Falls ja, bleibt nur zu hoffen, dass Impulse wie die von ZukunftMoor und die Nachhaltigkeitsbestrebungen großer Abnehmer dafür sorgen, dass die fossil geprägte Erdenindustrie ihr Geschäftsmodell endlich grundlegend ändert. Das, so Start-up-Gründer Gerrits, «klappt aber nur, wenn wir ausreichend Torfersatz produzieren».

-

Das stille Wirken der Moose

Trotz ihrer Unscheinbarkeit sind Moose die Pioniere unter den Landpflanzen – und auch im Hinblick auf ihre Klimawirkung eine oft unterschätzte Größe.

-

Moore: die unterschätzte Klimachance

Moore sind wichtige Wasserfilter und Nährstoffspeicher – und revitalisierte Moore könnten sogar dabei helfen, den Klimawandel zu bremsen.