Der Chemiker, das Glas und die Photosynthese

Michael Grätzel im Gespräch mit Christoph Gurk

Vor knapp 25 Jahren hat Michael Grätzel ein alternatives Photovoltaik-System erfunden – nun könnte es vor dem Durchbruch stehen.

Kaum hat man die Jacke abgelegt, führt Michael Grätzel schon zu dem Farbstoffzellen-Modul, das er neben dem Fenster in seinem Büro aufgebaut hat. Es sieht ein wenig aus wie eine grün-orange Glasscheibe, transparent und kaum größer als ein handelsüblicher Fernseher. «Wenn ich wollte, könnte ich damit meinen Laptop aufladen», sagt Grätzel.

Ende der 80er-Jahre hat der Chemiker, der heute Professor an der Eidgenössischen Hochschule in Lausanne ist, ein Verfahren entwickelt, das chemisch den Prozess nachahmt, mit dem Pflanzen Energie aus Sonnenlicht gewinnen. Die von Grätzel erfundene «Farbstoffzelle» ist einfacher und günstiger herzustellen als herkömmliche Solarzellen. Sie ist lichtdurchlässig und selbst im Inneren von Häusern kann man mit ihr noch Strom gewinnen.

«Stellen Sie sich das einmal vor», sagt Grätzel, «Tische, die Energie erzeugen. Oder Wolkenkratzer, deren durchsichtige Fassaden den Strom produzieren, der innen verbraucht wird.» Draußen strahlt über den Bergen der Westschweiz die Frühlingssonne.

Herr Grätzel, fangen wir mit einem Resümee an: Ihre Farbstoffzelle gilt als eine der Zukunftstechnologien in der Photovoltaik und Sie selbst als einer führenden Wissenschaftler der Welt, ausgezeichnet mit den angesehensten Preisen. Dieses Jahr werden Sie 73 – Sie hätten sich schon längst zufrieden zur Ruhe setzen können.

Auf keinen Fall. Gerade ist mein Vertrag um drei Jahre verlängert worden. Außerdem bin ich Forscher aus Leidenschaft! Das bringt natürlich Nachteile mit sich. Ich habe wenig Zeit für das Klavierspielen, meine zweite Leidenschaft. Und meine Frau muss damit fertig werden, dass ich viel unterwegs bin. Aber sie versteht das. Sie ist auch Wissenschaftlerin und weiß, dass man in unserem Beruf nicht einfach um 5 Uhr nachmittags den Bleistift hinlegen kann.

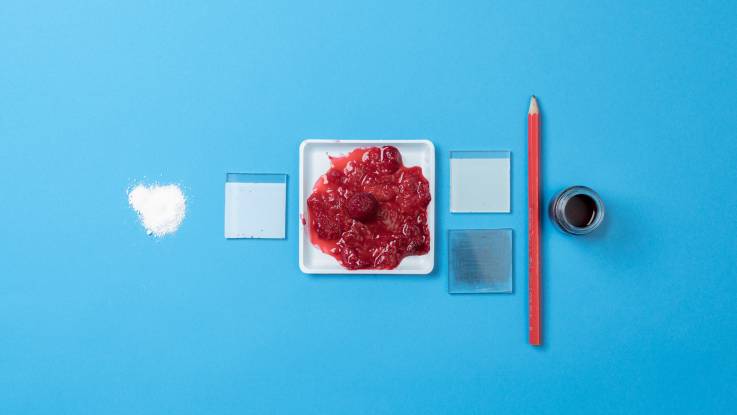

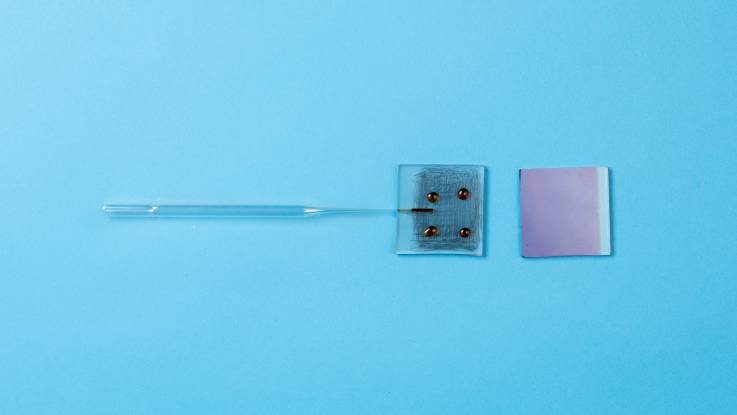

Sie haben eine Photovoltaikzelle erfunden, die so sehr mit Ihnen verbunden ist, dass sie umgangssprachlich Ihren Namen trägt: «Grätzelzelle». Wer im Netz nach ihr sucht, findet schnell Videos, die zeigen, wie man eine solche Zellen baut: Ein Schminkspiegel, Titandioxid oder Zahnpasta, Jod, ein Bleistift und Himbeersaft oder Hibiskustee – mehr braucht es nicht, um Strom aus Licht zu machen. Klingt irre einfach. Wieso ist niemand vor Ihnen auf die Idee gekommen, auf diese Art pflanzliche Photosynthese nachzuahmen?

Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war es verschrien. Die bis dahin entwickelten Farbstoffzellen waren teuer und ineffizient. Mein Mentor sagte mir, ich solle nur die Finger von der Farbstoffzelle lassen, das würde zu nichts führen. Unser Durchbruch kam, als wir mit Nanokristallen aus Titanoxid experimentiert haben. Eines Tages strich einer meiner Studenten, Hans Desilvestro, sie in einer Lösung auf eine Elektrode, kurz danach kam er aufgeregt aus dem Labor und sagte, dass er hohen Strom habe. Da wussten wir, dass wir eine wichtige Entdeckung gemacht haben. Und 1988 haben wir dann unser erstes Patent angemeldet.

Das Prinzip der Grätzel-Zelle

Heute ist Photovoltaik vollkommen normal. Hunderttausende Menschen haben Anlagen auf dem Dach und den meisten hierzulande ist klar, dass grüne Energie die Zukunft ist. Aber als Sie mit Ihrer Forschung begannen, war massentauglicher Solarstrom noch eine Zukunftsvision.

Die Situation war furchtbar! Sie müssen bedenken: Der Ölpreis lag damals bei 5 Dollar …

… nach dem Motto: Wer braucht schon Sonnenenergie, wenn er einfach fossile Brennstoffe verbrennen kann.

Genau. In bestimmten Bereichen brauchte man Sonnenenergie, in der Raumfahrt zum Beispiel. Dort wurden auch hohe Preise gezahlt, aber das waren Nischen. Firmen für Anwendungen auf der Erde fuhren hohe Verluste ein und mussten nach und nach aufgeben. Es gab damals einfach kein Geld zu verdienen in der Photovoltaik, darum hatte niemand Interesse.

Wieso wollten Sie trotzdem unbedingt herausfinden, wie man mit künstlicher Photosynthese Strom aus Sonnenlicht gewinnen kann?

Ich habe eigentlich überhaupt nur Chemie studiert, weil ich mich für Photosynthese interessiert habe. Ich wusste, dass das der wichtigste chemische Prozess auf der Welt ist, denn ohne Photosynthese kann man nicht leben. Die Umwelt hat mich schon immer interessiert, darum bin ich Naturwissenschaftler geworden und darum schlage ich mich auch für die Natur. Ich hatte 30 Jahre lang einen Garten mit Obstbäumen, direkt hier am See. Ich hätte das Land auch verkaufen können, als Bauland wäre es viel wert, aber das wollte ich nicht. Die Natur ist ein Schatz, den wir nicht zerstören sollten.

Michael Grätzel ist hager und drahtig. Geboren ist er 1944 in Sachsen, kurz vor dem Mauerbau floh er mit seinen Eltern nach Westdeutschland. In der BRD angekommen sollte Grätzel eine Klasse wiederholen, er hatte in der DDR Russisch gelernt, kein Englisch und Französisch, aber Grätzel wehrte sich: «Ich habe es geschafft, mit Nachhilfestunden, die waren teuer, aber ich konnte sie mir leisten, weil ich selber auch Nachhilfe gegeben habe, in Mathe, da war ich immer gut.»

Grätzel hat in Berlin studiert und in den USA, 1977 kam er an die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne EPFL, wo er bis heute als Professor für physikalische Chemie arbeitet.

Ein gefeierter Durchbruch zur falschen Zeit

1991 haben Sie Ihre Forschung in dem renommierten Magazin «Nature» veröffentlicht, die Fachwelt war begeistert und die Presse schrieb von einem Durchbruch bei grüner Energie.

Das stimmt. Sogar im Spiegel gab es einen großen Artikel. Es gab dann auch tatsächlich großes Interesse vonseiten der Industrie, wir arbeiteten mit zwei Firmen eng zusammen. Dann aber kam hier in der Schweiz eine Wirtschaftskrise. Es gab Massenentlassungen, die Firmen mussten sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren − und wir standen wieder alleine da.

Ein paar Jahre später boomte Photovoltaik: Dank fester Einspeisevergütungen lohnte sich Solarenergie auf einmal für die Produzenten und sogar Privatleute bauten massenhaft Solarzellen auf ihre Dächer − nur waren es meist Siliciumzellen, die im großen Maßstab verbaut wurden, und nicht Ihre Farbstoffzellen. Was war das Problem?

Silicium hatte einen Riesenvorteil: Die Technik war seit den 50er-Jahren bekannt und es gab genug Produktionsstätten. Aber das war alles ein künstlicher Boom. Und dann wurde ab Mitte der Nullerjahre so viel produziert, dass es zur Überproduktion kam und deutsche Solarfirmen reihenweise pleitegingen. Banker haben ab da einen Schreck bekommen, wenn man «Photovoltaik» gesagt hat. Ich bin selbst zu Banken gegangen, habe, versucht zu erklären, dass wir eine andere Technik haben und ich habe Farbstoffzellen vorgeführt. Aber keine Chance.

Das heißt, der Boom der Solarindustrie hat den Erfolg der Farbstoffzelle gebremst?

Ja, aber indirekt. Denn als es abwärtsging mit dem Silicium, wurde die gesamte Photovoltaik in einen Topf geschmissen. Das Problem ist, dass bei Silicium allein das Material schon sehr teuer ist. Man braucht viel Energie, um es herzustellen. Dann muss man es auch noch reinigen, auf 99,9999 Prozent. Und am Ende benötigt man auch noch viel Material, um genügend Licht aufzunehmen. Wenn Sie heute eine Siliciumfertigung aufbauen, kostet das Milliarden. Bei Farbstoffzellen dagegen nur ein paar Millionen.

Die Farbstoffzellen waren dafür lange nicht so effizient wie die Silicium-Solarzellen.

Es gibt einige neue Materialien, mit denen wir die Effizienz der Zellen verdoppeln können, sodass sie auch an die 20 Prozent kommen. Und dann gibt es noch die Perowskit-Zellen. Bei ihnen ist die Farbschicht durch ein Mineral mit einer ganz bestimmten Struktur ersetzt. Diese Perwoskit-Zellen kommen heute an die Werte von Siliciumzellen heran.

Das heißt, Sie werden die Silicium-Solarzellen irgendwann ersetzen?

Ich mag diese Frage nicht. Ich will Silicium keine Konkurrenz machen. Ich will nur nicht, dass man andere Technologien wie unsere vergisst. Ohnehin glaube ich, dass die Farbstoffzelle ganz neue Märkte erschließen wird − weil sie eben Dinge kann, die die Siliziumzellen nicht können. Farbstoffzellen kann ich in verschiedenen Farben machen. Rot zum Beispiel ist gut für Treibhäuser, da wachsen die Pflanzen besser, nebenbei erzeuge ich so aber auch noch Energie. Und: Farbstoffzellen sind durchsichtig. Ich kann sie in Glasfassaden bauen. Das geht gerade los: In den USA, in Indien und in Portugal werden Hochhäuser mit Farbstoffzellen gebaut.

Das SwissTech Convention Center Lausanne

Eine Technik, die immer besser wird

Bei all den Vorteilen fragt man sich: Wenn die Farbstoffzelle so toll ist – wieso gibt es sie dann nicht schon überall?

Die Leute glauben immer, wenn es nicht jeder auf dem Dach hat, kann es nicht gut sein – dabei hat die Entwicklung von Siliciumzellen auch Jahrzehnte gebraucht!

Sind die Menschen zu ungeduldig mit Ihrer Technik?

Ach, im Endeffekt ist es gut, dass die Leute Zweifel haben. Das gibt uns die Möglichkeit, in Ruhe zu forschen und uns weiterzuentwickeln. Wer zu viel Druck hat, der macht nur kleine Schritte, weil er Angst hat, Dinge auszuprobieren. So schafft man keine Durchbrüche. Dank neuer Materialien haben wir vor Kurzem schon wieder die Effizienz der Farbstoffzellen steigern können. Sie haben mich vorhin gefragt, wieso ich immer weiter mache: Genau wegen dieser Durchbrüche!

Es ist spät geworden. Vor der Tür wartet eine von Grätzels Studentinnen. Neben dem Eingang zu Grätzels Büro steht ein sportliches Trekkingrad. «Ich habe auch noch ein Auto, das hat aber natürlich einen Hybridmotor», sagt Grätzel. «Aber wann immer es geht, fahre ich mit dem Rad. Man muss schließlich leben, was man lehrt!»

Michael Grätzel, 1944 in Sachsen geboren, gilt als einer der führenden Chemiker der Welt. Seine Forschung beschäftigt sich mit der Gewinnung von Energie aus Sonnenlicht dank Farbstoffzellen. Umgangssprachlich werden diese nach ihm auch «Grätzelzellen» genannt.

Grätzel gehört zu den meistzitierten Wissenschaftlern unserer Zeit. Er hat eine Reihe von Preisen gewonnen, darunter den renommierten Millenium-Technologiepreis, und er gilt seit Jahren als Anwärter auf den Chemienobelpreis.

-

Glas, das Energie erzeugt: Der Science-Tower in Graz

Von der Entdeckung eines Wirkungsprinzips bis hin zur industriellen Reife ist es meist ein weiter Weg. Doch nun ist in Graz das flächengrößte Projekt weltweit in Bau.